TRAMA

Pittore in bolletta, che coabita con due ragazze, sfoga la sua repressione armandosi di trapano e dilaniando senzatetto ubriaconi.

RECENSIONI

Uno degli aspetti più singolari, inquietanti e in qualche maniera apparentemente inspiegabili è il fatto che questa pellicola di Ferrara del 1979 sia stata abbandonata per diverso tempo in una sorta di limbo della critica, di immotivato oblio cinefilico che, per una volta ha dimostrato la fisiologica impotenza di un meccanismo supposto perfetto di onnirammemoranza. Ci si è dovuti affidare ancora una volta al pedestre senno di poi per recuperare questo piccolo capolavoro ferrariano dall’abisso della memoria cine(mato)grafica. Non esiste in effetti nessuna ragione apparente o reale per lo scollocamento, la deprivazione di questo autentico trance film, per usare un termine introdotto proprio in quegli anni dal teorico P. Adams Sitney, che indicava un certo cinema di avanguardia, distinguendolo da quell’orizzonte cinematografico che si poneva con malcelata vaghezza come sperimentale e indipendente. Critici e giornalisti (americani soprattutto) alla fine degli anni ’70 si sono riempiti la bocca con terminologie tipo New Narrative e non-fiction e con nomi quali Jost, Jarmush, Delanda, Kopple, autori che avevano ereditato il lascito di numi tutelari come Kenneth Anger, Jonas Mekas, Maya Deren, Stan Brakhage, Ernie Gehr, Hollis Frampton, Gregory Markopoulos, Michael Snow etc., etc., e hanno relegato, disconoscendola, questa gemma grezza di Abel Ferrara negli angusti ranghi del cinema di genere. Anche in Italia, questo sguardo critico assente ha colmato retrospettivamente la sua colpevole disattenzione solo grazie al Mystfest di Cattolica nel ’91. E tuttavia cosa se non un vero e proprio trance film è questo The Driller Killer? Film trance, film della trance, nella trance, cinema in trance come trance del cinema, lungo frammento filmico in trance, anche come tranche, che insegue perpetuamente se stesso come tranche in trance nella provvisorietà lunghissima della notte, farraginosa, sgranata, nerissima. (Ancora, in(de)finitamente night mov(i)es, la notte si/ci sposta nell’atto filmico). E della compulsione dei linguaggi. Il cromatismo a volte anche espressionisticamente esasperato (le luci, i colori) non serve a illuminare tranquillizzandoci e neutralizzando l’oscurità (peraltro sempre anche interiore, costitutiva) bensì contribuisce a imbrattare maggiormente un quadro formale già fin troppo sporco.

Uno degli aspetti più singolari, inquietanti e in qualche maniera apparentemente inspiegabili è il fatto che questa pellicola di Ferrara del 1979 sia stata abbandonata per diverso tempo in una sorta di limbo della critica, di immotivato oblio cinefilico che, per una volta ha dimostrato la fisiologica impotenza di un meccanismo supposto perfetto di onnirammemoranza. Ci si è dovuti affidare ancora una volta al pedestre senno di poi per recuperare questo piccolo capolavoro ferrariano dall’abisso della memoria cine(mato)grafica. Non esiste in effetti nessuna ragione apparente o reale per lo scollocamento, la deprivazione di questo autentico trance film, per usare un termine introdotto proprio in quegli anni dal teorico P. Adams Sitney, che indicava un certo cinema di avanguardia, distinguendolo da quell’orizzonte cinematografico che si poneva con malcelata vaghezza come sperimentale e indipendente. Critici e giornalisti (americani soprattutto) alla fine degli anni ’70 si sono riempiti la bocca con terminologie tipo New Narrative e non-fiction e con nomi quali Jost, Jarmush, Delanda, Kopple, autori che avevano ereditato il lascito di numi tutelari come Kenneth Anger, Jonas Mekas, Maya Deren, Stan Brakhage, Ernie Gehr, Hollis Frampton, Gregory Markopoulos, Michael Snow etc., etc., e hanno relegato, disconoscendola, questa gemma grezza di Abel Ferrara negli angusti ranghi del cinema di genere. Anche in Italia, questo sguardo critico assente ha colmato retrospettivamente la sua colpevole disattenzione solo grazie al Mystfest di Cattolica nel ’91. E tuttavia cosa se non un vero e proprio trance film è questo The Driller Killer? Film trance, film della trance, nella trance, cinema in trance come trance del cinema, lungo frammento filmico in trance, anche come tranche, che insegue perpetuamente se stesso come tranche in trance nella provvisorietà lunghissima della notte, farraginosa, sgranata, nerissima. (Ancora, in(de)finitamente night mov(i)es, la notte si/ci sposta nell’atto filmico). E della compulsione dei linguaggi. Il cromatismo a volte anche espressionisticamente esasperato (le luci, i colori) non serve a illuminare tranquillizzandoci e neutralizzando l’oscurità (peraltro sempre anche interiore, costitutiva) bensì contribuisce a imbrattare maggiormente un quadro formale già fin troppo sporco.

Hanno e avevano ragione tutti i critici del mondo a definire The Driller Killer un cinema di genere ma The Driller Killer è più precisamente un film de-genere, molto più quindi di un film di genere nudo e crudo, ma fortunatamente anche molto meno, e stiamo pensando a piccoli grandissimi film di Ulmer, Lupino, Hellman, Arnold, Boetticher. Eppure il primo referente de-genere è (dovrebbe essere) William Lustig, ma questo cinema così sublimemente denso e contemporaneamente disadorno, colmo di ruvidezze formali e informali somiglia più al Jack Hill più sgraziato, più volutamente lercio e malsano. Il film si offre come accadimento performativo, come messa in opera di un evento filmico, come happening di se stesso: l’azione del dipingere, lo squartamento volutamente simbolico del coniglio, attrazione e repulsione (Repulsion) del corpo mangiato/mangiante-società, la libido fallocratica del trapano. L’intera pellicola si snoda lungo l’asse linguistico Miller-Driller-Killer, assonanza squisitamente feconda dal punto di vista semiotico. Nell’asfissia che non è solo quella dell’appartamento ma appartiene a tutta la notturnità della metropoli si respira un senso di morte, come morte de-umanizzante della metropoli stessa come luogo antropofagico, spazio in cui si può solo morire di (para)noia. Luogo in cui Reno solamente tramite il suo trapano-pennello-occhio può liberare (e liberarsi attraverso), o credere, o sognare in una visione forse reale forse onirica, di farlo, il suo élan vital, il suo slancio espressivo. Siamo perfettamente in sintonia con l’idea romantica e post-romantica nietzscheiana e vangoghiana dell’artista genio, della vita come opera d’arte. E il quadro del bufalo rappresenta proprio questa vita, questo senso della vitalità che la notte-metropoli sembra soffocare con il suo senso di alienazione e serializzazione degli eventi (la frequentazione dei locali, i concerti rock dei Roosters). L’intero film ci offre questa disturbata e disturbante storia dell’occhio, l’occhio vivente batailleiano, l’unico elemento davvero pulsante e vitalistico in uno scenario agghiacciante di morte metropolitana. L’opera d’arte è già compiuta, è già sempre stata compiuta ed è essa stessa che deve mettere in opera il desiderio e la paura ovvero le pulsioni primarie eros e thanatos sepolte negli anfratti più reconditi della psiche di Reno. Il desiderio di espressione-creazione artistica (la vita) e la paura del fallimento esistenziale (la morte). Esiste comunque un sottotesto simbolico preciso che si rende eminentemente ed esemplarmente allusivo di una forte critica sociologica da parte del regista: oltre ad un movente scopertamente economico e psicologico (fobia da immedesimazione), Reno uccidendo i barboni colpisce al cuore la realtà più cruda della società, l’aspetto più antropologicamente autentico di essa: c’è più verità in tutta la problematica che l’environment underground (il Lower East Side), il sottoprodotto urbano pone in essere che nella parata di pupazzi rappresentata dalla gente comune, dal newyorchese medio e anonimo. In questi termini se il trapano può essere interpretato psicanaliticamente come oggetto dichiaratamente fallico, è solo e soltanto perché Reno è ossessionato dalla impellente necessità di rendere viva questa dimensione mortuaria e funerea della società (le immagini della cultura popolare (Dick Tracy) e religiosa, notevoli fin dalla primissima visionaria inquadratura nella chiesa, non risarciscono mai il suo frustrante senso di rifiuto della, e fuga dalla, realtà urbana) violentandola nel suo penetrale più intimo e nascosto, la suburbanità, per esprimere o meglio estroflettere, foss’anche come risarcimento sublimato, il suo desiderio di vita simbolizzato dall’occhio-(del)bufalo. Miller-Ferrara-occhio-trapano il soggetto-occhio-Ferrara si/ci perde ancora e sempre nella notturnità del senso in cui tutti i bufali sono neri.

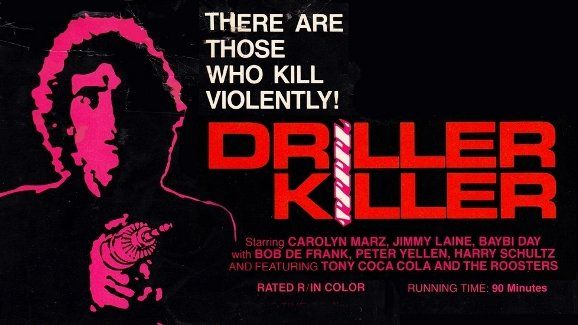

Esordio non hardcore, indipendente e a bassissimo costo di Abel Ferrara, anche attore principale con lo pseudonimo di Jimmy Laine: macchina a mano, inserti d’immagini documentaristiche sui barboni per le strade e, da subito, un rapporto d’amore/odio con la città natia (è originario del South Bronx di New York), a partire dai trafiletti di cronaca nera. Non manca l’ironia, che si confonde con l’orrore e il grottesco allucinato, come nella scena in cui, alla fermata dell’autobus, si commenta un omicidio davanti allo slogan ‘New York Wins’. Lo stesso rapporto ambiguo Ferrara e lo sceneggiatore Nicholas St. John lo hanno con il peccato e la decadenza: sin da questo lungometraggio, l’affascinante sguardo stilizzato del regista è attratto da tutto ciò che il sottotesto allegorico condanna, fra sangue, sesso, perversioni e perdizione. Popoleranno tutto il suo cinema a venire il tema del delitto e della sua espiazione, la proiezione autobiografica nella figura di un artista maledetto, la metafora di un “angelo vendicatore” (con tanto di “agnello sacrificale”, anche se è un coniglio) che si danna delirante e/ma motivato dall’Inferno urbano che lo circonda. Suggestioni potenti finché si mantengono su di un piano psichedelico/metafisico, in immagini surreali e atmosfere/luci malate, al servizio di un talento pittorico orrifico di rara maestria che opera anche a livello subconscio e/o epidermico, sospeso tra incubo della realtà e incubo della coscienza. Tutto scema, però, quando subentra la serialità in varie accezioni, quando le pulsioni sono incanalate in tracce narrative misere, quando l’ossessione diventa ripetizione, ovvero quando si trasforma in Halloween, fra continui ammazzamenti ed esternazione catartica e masturbatoria di una psicosi del regista. Il cinema evocativo scompare, l’allegoria con esso, il racconto non evolve e preferisce abbandonarsi in un confessionale in cerca di assoluzione. Stupenda, però, la trovata del finale con schermo “rosso” e voci off.