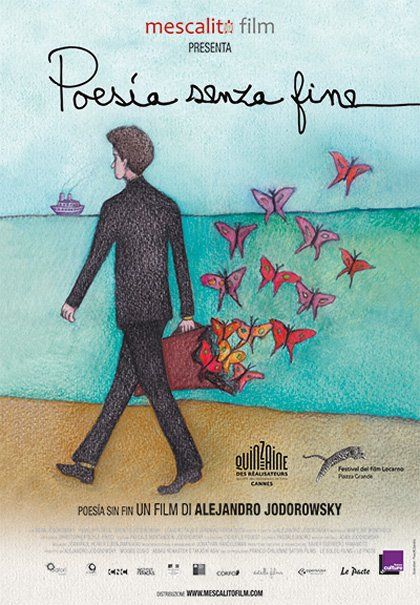

TRAMA

Secondo capitolo della personalissima autobiografia di Jodorowsky iniziata con La danza della realtà (2013). Abbandonata Tocopilla, il giovane Alejandro si trasferisce con la famiglia a Santiago del Cile dove inizia a coltivare le sue ambizioni artistiche.

RECENSIONI

Jodorockstar senza fine

Certamente non solo regista. Cineasta, piuttosto. Scrittore, fumettista, drammaturgo, musicista anche. Artista: troppo vago. Guru, sciamano, profeta, mago, santone. Poeta, certo, e nel senso più ampio possibile: quello in cui la poesia non è solo il risultato di un processo creativo che si manifesta tradizionalmente in forma scritta o orale, ma sta ad indicare prima di tutto un diverso modo di guardare alle cose del mondo. Eppure, perfino a definirlo poeta si rischia di non comprendere davvero il peso specifico del suo nome, la portata, il seguito e il successo del macrocosmo da lui creato. Insomma, in qualsiasi modo lo si voglia chiamare si è costretti a sacrificare qualcosa. Tentare di ingabbiare una personalità così eccentrica e dirompente in una sola definizione parrebbe a prima vista un’impresa impossibile. D’altronde ha senso farlo? Chissà. Una cosa però è certa: il momento giusto per provare a capire (o anche solo cercare brevemente di riassumere) chi o cosa è, è stato e per sempre sarà Alejandro Jodorowsky, è sicuramente oggi. Dopo La danza della realtà. Dopo Poesia senza fine. Dopo che egli stesso ha deciso che è venuto il momento di raccontare la sua vita, nel tentativo di condividerne non tanto gli eventi quanto il modo in cui la realtà si è sempre presentata ai suoi occhi. Una condivisione di sguardo dunque, finalmente senza alcun filtro. Meglio allora provare a fare un passo indietro, meglio andare a monte della questione: meglio forse non guardare alle diverse forme della sua espressione artistica, ma all’uomo e alla sua capacità di porsi, in oltre sessant’anni di attività, come guida spirituale e poetica di intere generazioni. Il suo percorso artistico inoltre è sempre stato teso ad attaccare il buon costume dell’epoca in modo feroce e spesso apertamente provocatorio (Il paese incantato, suo primo lungometraggio, nel 1968 creò enorme scandalo ed è solo il caso più eclatante, non di certo l’unico) in quella che è una vitale e gioiosa distruzione delle forme consolidate. Ecco allora che la somma delle parti ci conduce verso una possibile analogia: Jodorowsky è una rockstar. Una di quelle figure mit(olog)iche vicine alla musica psichedelica degli anni ’60 o al progressive rock dei ’70: movimenti dirompenti, costituiti da poeti e musicisti di culto che divennero autentiche guide per la loro generazione; artisti intelligentemente trasgressivi, sempre creativi e nobilissimi negli intenti, pronti spesso all’autodistruzione piuttosto che al compromesso (e infatti Jodorowsky rinnegherà ben presto i due film fatti “su commissione”, ovvero Tusk e Il ladro dell’arcobaleno). Prendi ad esempio Peter Hammill e i Van der Graaf Generator o il Jon Anderson dei tempi di Tales from Topographic Oceans e poi aggiungici il fascino trasgressivo, esoterico e sfuggente del sempiterno universo Bowie. Similmente al percorso vissuto da tanti dei protagonisti di quel particolare momento storico e artistico, quando tali nomi sembravano destinati a restare per sempre confinati nei libri di storia, eccoli tornare alla ribalta con un nuovo album, un nuovo tour, un nuovo film. Non che Jodorowsky nei 23 anni che separano Il ladro dell’arcobaleno (1990) da La danza della realtà se ne sia stato con le mani in mano. Diversi progetti congelati per difficoltà produttive (tra i quali un sequel di El Topo) e molti libri e fumetti pubblicati, ma il cinema di Jodorowsky (che delle sue espressioni artistiche è certamente la più popolare, quella a cui è sempre immediatamente legato il suo immaginario) si era fermato lì, o addirittura, visto il disconoscimento del film con Omar Sharif e Peter O’Toole da parte dell’autore, a Santa Sangre (1989). Sia chiaro però: il revival, che sembra essere la cifra (spesso di natura eminentemente commerciale) più evidente di questo periodo storico e che sovente è chiamato giustamente in causa per spiegare, ad esempio, i tanti ritorni dei gruppi appartenenti ai movimenti musicali sopracitati, con Jodorowsky non c’entra nulla. È una rockstar si è detto, la più pura e intransigente possibile, che sta scrivendo, a suo modo, una monumentale autobiografia.

Tutto questo superficiale, maldestro e sbrigativo preambolo ci porta finalmente a Poesia senza fine. Perché tutto porta a Poesia senza fine.

Poesia senza fine

«La poesia è un atto. Va molto al di là della parola. Così come la psicomagia è un atto. Va molto al di là della psicoanalisi. Perché la parola non cura: parlare, parlare, parlare, non guarisce. Solo un atto cura»

(Alejandro Jodorowsky durante la cerimonia di premiazione Urania d’Argento alla carriera, Trieste Science+Fiction 2014)

Perché tutto porta a Poesia senza fine. Giunto al secondo capitolo della sua autobiografia Jodorowsky si ripiega in modo ancor più evidente sul se stesso del passato, concentrandosi non tanto sul rapporto con la figura paterna (centrale ne La danza della realtà) quanto sul suo percorso di formazione artistica, sulla necessità di tagliare i ponti con una famiglia che non accetta la sua vocazione (il padre lo vorrebbe medico) e sulle amicizie e gli incontri che ispireranno e segneranno il suo cammino (importanti quelle con i poeti Enrique Lihn e Nicanor Parra). Come accadeva nel capitolo precedente, anche in questo caso lo sguardo intro-retrospettivo sulla realtà è profondamente filtrato dalla poesia e dall’immaginario riconoscibilissimo dell’autore: si ritrovano costantemente colori, personaggi, simboli, oggetti e animali ricorrenti in tutta la sua opera, tanto che parlare di film-manifesto è sicuramente semplicistico, ma forse non del tutto errato. Quella di Jodorowsky è una realtà che danza, tra presente e passato, tra immaginazione e verità, tra fantasmi e concretezza. Una realtà così come la vedrebbe un poeta: trasfigurata, manipolata, magica («sei un poeta, guarda la realtà in modo diverso»). D’altronde, tutta la sua filmografia (o meglio: tutta la sua filosofia) è pervasa dall’idea esplicita della performance (la sequenza nel cimitero de Il Paese incantato, le gag da artisti di strada della seconda parte di El Topo, i rituali e il finale de La montagna sacra, lo spettacolo delle mani di Santa Sangre), della danza libera e giocosa di personaggi, sogni, ambienti e colori. Ci sono poche scene di ballo nel cinema di Jodorowsky eppure i personaggi sembra che danzino continuamente, con una vitalità che ha pochi eguali. Ma non di solo racconto si tratta: non lo è mai stato, in nessuno dei suoi film (tralasciando i rinnegati, l’unico in cui è presente una forma narrativa che in qualche elemento è possibile riconoscere come tradizionale è Santa Sangre) e non lo è di certo nella sua autobiografia magica, in cui viene finalmente esplicitato l’egotismo estremo ed eccentrico di cui è pervasa tutta la sua opera. A Jodorowsky l’esposizione dei fatti (seppur poeticamente filtrata) interessa poco e Poesia senza fine a riguardo, non potrebbe essere più chiaro: «La poesia es un acto», dicono Alejandro ed Enrique Lihn dopo aver compiuto, ancora una volta, una performance.[1] Si tratta di un’affermazione centrale nel pensiero di Jodorowsky, una chiave posta a mo’ di manifesto attraverso cui interpretare non tanto i simbolismi e le costanti stilistiche di una poetica, quanto il motivo e la necessità stessa della creazione. Perché se da un lato una massima del genere permette di ribadire in modo lampante il motivo per cui nel cinema di Jodorowsky l’azione prevale sempre sulla contemplazione, dall’altro consente forse di allargare il discorso a una questione ben maggiore. In quanto atto poetico (senza fine), il cinema secondo l’autore cileno sarebbe allora la forma artistica ideale, tant’è radicato, fin dalle origini, nel movimento, nell’azione. La poesia è un atto, il cinema in quanto poesia, è un atto costruito da azioni, congelate e reiterate nel tempo. Azioni non solo degli attori (come il teatro), ma anche di operatori e macchinisti; azioni insomma di tutti coloro che lavorano nascosti dietro alla macchina da presa e che un regista-attore-alchimista può svelare in qualsiasi momento con un semplicissimo «zoom back camera», una formula “magica” capace di spezzare definitivamente l’illusione. Ancora una volta insomma, tutti danzano assieme, soggetti nel film e soggetti fuori dal film, in quella che diviene una performance estremamente coreografica. Forse è anche per questo che, come già sottolineato in precedenza, l’immaginario che meglio l’artista cileno è riuscito a plasmare nel corso della sua frenetica attività artistica è proprio quello cinematografico. Insomma, nel pensiero di Jodorowsky tutto è azione, la poesia non è parola o un susseguirsi di contemplazione e riflessione, bensì atto attraverso cui intervenire sul reale. Proprio come accadeva in La danza della realtà infatti, anche in Poesia senza fine è lo stesso Jodorowsky di oggi ad entrare nel personalissimo racconto di formazione da lui stesso messo in scena per consigliare o consolare il proprio sé giovanile, o ancora per aiutarlo a riallacciare, se non altro in questa realtà magica, un rapporto col padre che sembrava ormai insanabile e che si concretizza in un finale davvero struggente nella sua sincerità. Sono rituali dunque, atti psicomagici dalle proprietà benefiche che l’autore esegue su se stesso affinché possano essere d’ispirazione per chi guarda, chiamato anch’esso a partecipare. Poesia e cinema: atti. Senza fine.

Premessa

Premessa

Scorrendo con la mente l’intera opera filmica di Alejandro Jodorowsky, ci si chiede se davvero lo spazio di una vita (non il tempo, bensì il percorso fisico e psichico, le tappe del viaggio che corrono dall’infanzia alla vecchiaia) possa essere minimamente sufficiente a trovare il proprio posto, il nostro scopo, nell’eterno disegno genealogico della storia famigliare in cui veniamo “gettati”. È già piuttosto difficile riconoscersi (e accettarsi) innanzitutto come figli e, in un secondo momento, come padri: in El Topo (1970), il primogenito del cineasta cileno, Brontis, interpreta il figlio dell’eroe che, abbandonato dal padre, mediterà vendetta per il resto della sua vita; in Santa Sangre (1989) invece Adan, ultimo figlio di Jodorowsky, compare nelle vesti del piccolo Fenix, figlio di una madre opprimente che lo costringe a una perenne schiavitù simbiotica. Le ferite familiari mostrate da Jodorowsky nelle opere precedenti trovano nel dittico La danza della realtà (2013) – Poesia senza fine un terreno di ricostituzione, all’interno del quale i figli Brontis (che qui interpreta il nonno mai conosciuto, Jaime, padre dispotico del regista cileno) e Adan (nelle vesti del giovane Alejandro, poeta che anela alla crisi, alla separazione dal clan) rimettono in scena, diretti dal padre, le dolorose e fantastiche avventure di quest’ultimo, il quale può, da una parte, (ri)abbracciare simbolicamente Jaime (attraverso il primogenito) e, dall’altra, rivivere l’iniziazione poetica (seguendo i passi del figlio più giovane) degli anni dell’adolescenza.

Il viaggio è sempre un ritorno

Con una partenza dolorosa si chiudeva La danza della realtà, opera che rievoca gli anni dell’infanzia dell’artista: il capofamiglia Jaime, infatti, decide di lasciare la piccola cittadina di Tocopilla e conduce moglie e figlio a Santiago, per cominciare una nuova attività commerciale nella capitale. Il cineasta cileno riparte esattamente da qui nel suo lavoro più recente, proseguendo così il viaggio a ritroso nel proprio remoto passato, teatro della meraviglia spirituale (infanzia) e poetica (adolescenza). Quello che in apparenza potrebbe sembrare un biopic segnato da un incedere episodico e frammentario si rivela invece essere, come nell’opera precedente, un’operazione meta-genealogica di riscrittura dell’archetipo del Padre. La figura familiare maschile, deputata all’accompagnamento del figlio nel processo d’iniziazione alla vita, diventa nella finzione jodorowskiana il centro del conflitto tra un’energia creativa falotica e distruttrice, incarnata dal giovane Alejandro, e la maturità speculativa (nel senso letterale di “specchio”, sdoppiamento critico), unificatrice, del demiurgo Jodorowsky. Lo sradicamento dalla famiglia nel piano fenomenico, in questo modo, si rovescia in una sua rigenerazione nella sfera simbolica: l’artista Jodorowsky diventa coscienza esterna di se stesso bambino e adolescente, e accompagna così i suoi doppi nell’esperienza (paradossale) di rifiuto/accettazione delle proprie origini. La grandezza dell’opera è, in fondo, tutta qui: la vera e tanto agognata “seconda nascita” non si compie nell’immersione del giovane Alejandro nell’estasi della poesia, ma nell’atto creativo-filmico di perfezionamento della figura paterna, che finalmente può essere interiorizzata nella sua intima essenza, priva cioè della maschera autoritaria e mostruosa che la caratterizzava.

“In questo negozio non c’è pietà”, urla Jaime al figlio Alejandro. Lo scontro inevitabile tra i due comincia qui: il padre, ossessionato da una visione hobbesiana dei rapporti tra esseri umani, trasmette al proprio figlio la cultura della sopraffazione e della competizione professionale (lo vorrebbe, infatti, grande medico); viceversa quest’ultimo, posseduto dal demone della poesia, desidera conoscere e abbracciare il mondo intero. Nel corso di una visita alla nonna, alla presenza della zia e dei cugini, Aleandrijto compie l’atto definitivo di emancipazione: colpisce con vigore il tronco di un albero piantato nel giardino di famiglia, rompendo così la linea genealogica che lo tiene in schiavitù. A cominciare da questo momento, per Alejandro si dipana un percorso carico d’incontri straordinari, segnato soprattutto da un’intensa energia creativa. L’avventura del giovane poeta si svolge in uno spazio colorato e multiforme, all’interno del quale la macchina da presa di Christopher Doyle segue pedissequamente i cambi di registro imposti da Jodorowsky ed esalta l’animo pittorico del regista cileno, rimanendo fedele all’immaginario introdotto nel film precedente. Come si è accennato, il procedimento per accumulo potrebbe risultare, a livello di scrittura, fastidioso e raffazzonato: il film infatti scorre inanellando, sommariamente, l’ingresso di Alejandrito nella residenza delle sorelle Cereceda (covo di artisti bizzarri e improbabili: ballerini simbiotici, poli-pittori, ultra-pianisti), l’incontro con la poetessa Stella Diaz (prima esperienza amorosa), il confronto poetico con Enrique Lihn e Nicanor Parra e, infine, lo scoramento definitivo del giovane poeta, costretto ad abbandonare la propria patria per trovare asilo in Francia, la terra di André Breton e dell’arte surrealista. Eppure, il centro che connette le varie esperienze lo scorgiamo in due momenti essenziali: la sequenza del carnevale e la scena del confronto definitivo con Jaime. Nella prima, Alejandro Jodorowsky compare a fianco di Adan per marcare, teneramente, la distanza della propria attuale condizione da quella del suo giovane doppio. La vecchiaia, afferma esplicitamente, l’ha trasformato in un essere di “pura luce”, ovverosia in un soggetto capace di rimuovere tutto ciò che è superfluo, vano, egotista: l’Alejandro maturo è finalmente riuscito a ricomporre la propria anima scissa e a divenire unificato e integro; all’opposto, l’Alejandro adolescente vive l’esperienza della separazione e del conflitto, esattamente la stessa che il cineasta cileno recupera e riscrive con la necessaria adesione emotiva allo spirito di quel tempo. Sarà però nella seconda scena che, finalmente, giungeremo a contemplare lo spirito dell’opera, condensato nel più imprevedibile degli atti: la riconciliazione.La stella

Un abbraccio che è una vertigine, disperato e definitivo. Il quadro che cristallizza con limpida chiarezza Poesia senza fine include al suo interno il vecchio Alejandro Jodorowsky, Adan – Alejandrito e Brontis – Jaime, avviluppati in un corpo unico. Il film subisce la decisiva mutazione, quasi in extremis, per trovare una compiuta unità nell’atto poetico conciliatorio: il perdono. L’accettazione piena della figura paterna e la partecipazione, nel meccanismo di finzione, dei membri della famiglia Jodorowsky, costituiscono la totalità espressiva della faticosa ricostruzione dell’albero genealogico che, al termine dell’infanzia, fu simbolicamente preso a colpi di accetta dal piccolo Alejandro e che oggi, con rinnovata maturità, può tornare a esistere. La risoluzione del conflitto con Jaime riabilita l’archetipo maschile e redime, al tempo stesso, tutta la progenie, ristabilendo l’equilibrio. Emblematiche, al fine della re-invenzione dell’immagine simbolica del padre, le parole finali:

“Padre mio, non dandomi niente, mi hai dato tutto. Non amandomi, mi hai insegnato l’assoluta necessità di amore. Negando Dio, mi hai insegnato a valorizzare la vita”.