TRAMA

Copenaghen 1920. Gli artisti Einar e Gerda Wegener sono una coppia affiatata e innamorata. Il loro matrimonio e la loro vita artistica sono travolti dalla decisione di Einar di cambiare sesso.

RECENSIONI

Tom Hooper riesce dove molti altri registi falliscono. Trasforma in solido intrattenimento storie sfaccettate non perdendo di vista la complessità. Per molta parte della critica il suo approccio è semplicistico ed eccessivamente compiacente nei confronti del pubblico. In realtà il pubblico non è sempre sprovveduto e rendere chiaro (che non significa per forza spiegare, sottolineare, ridondare) è da considerarsi qualità e non il mero svolgimento di un compitino diligente. Anche perché tutto nella visione di Hooper concorre ad inserire i contenuti in un grande spettacolo. Al centro dei suoi interessi un senso di inadeguatezza con cui venire a patti: la balbuzie del Duca di York ne Il discorso del re, il tentativo di rivalsa e redenzione di Jean Valjean ne Les Miserables.

Tom Hooper riesce dove molti altri registi falliscono. Trasforma in solido intrattenimento storie sfaccettate non perdendo di vista la complessità. Per molta parte della critica il suo approccio è semplicistico ed eccessivamente compiacente nei confronti del pubblico. In realtà il pubblico non è sempre sprovveduto e rendere chiaro (che non significa per forza spiegare, sottolineare, ridondare) è da considerarsi qualità e non il mero svolgimento di un compitino diligente. Anche perché tutto nella visione di Hooper concorre ad inserire i contenuti in un grande spettacolo. Al centro dei suoi interessi un senso di inadeguatezza con cui venire a patti: la balbuzie del Duca di York ne Il discorso del re, il tentativo di rivalsa e redenzione di Jean Valjean ne Les Miserables.

Non sfugge all'approccio The Danish Girl, che si ispira alla storia vera del primo transessuale a essersi sottoposto a operazione chirurgica per cambiare il proprio sesso da maschile (Einar Wegener) a femminile (Lili Elbe). Un uomo felicemente sposato con una pittrice, pittore egli stesso, che gradualmente scopre la sua vera natura e, affrontando titubanze e paure, decide di non rinunciarvi. Un processo di cambiamento abilmente gestito nella sceneggiatura di Lucinda Coxon che mostra, scava, motiva, cura ogni dettaglio psicologico, costruendo un personaggio non solo credibile, ma vivo e pulsante, dando risalto sia alle luci che alle ombre.

Anche la deriva lacrimevole non stona, perché la storia è potente e la sceneggiatura si abbandona ad essa contrapponendo, anche con una certa furbizia certo (l’inglese è parlato ovunque), la scoperta di sé con il grande amore. Hooper gestisce il racconto con la consueta minuziosità, cerca il bello in ogni inquadratura, l’armonia nella composizione delle immagini e si avvale di collaboratori eccellenti nella ricostruzione storica. L’andamento è pacato, alla provocazione preferisce la comprensione, che non evolve mai in odiosa tolleranza, la tesi c’è, ma è subordinata alla narrazione e non viceversa. Forse eccede in enfasi, curando molto la confezione per rendere il tutto il più possibile appetibile, ma si attiene al genere, il melodramma, prescelto.

Anche la deriva lacrimevole non stona, perché la storia è potente e la sceneggiatura si abbandona ad essa contrapponendo, anche con una certa furbizia certo (l’inglese è parlato ovunque), la scoperta di sé con il grande amore. Hooper gestisce il racconto con la consueta minuziosità, cerca il bello in ogni inquadratura, l’armonia nella composizione delle immagini e si avvale di collaboratori eccellenti nella ricostruzione storica. L’andamento è pacato, alla provocazione preferisce la comprensione, che non evolve mai in odiosa tolleranza, la tesi c’è, ma è subordinata alla narrazione e non viceversa. Forse eccede in enfasi, curando molto la confezione per rendere il tutto il più possibile appetibile, ma si attiene al genere, il melodramma, prescelto.

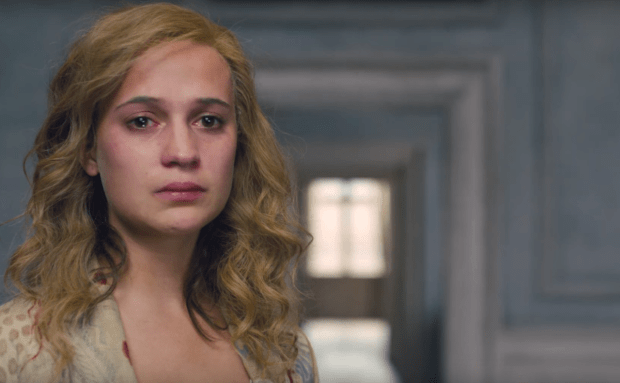

Ovviamente il castello di carte cadrebbe in un baleno senza un protagonista in grado di portare sulle spalle il peso del film ed Eddie Redmayne riesce nell'impresa. È un po' lezioso nel tratteggiare la grazia del personaggio, ogni tanto esagera con mossettine e sorrisi imbarazzati, ma dona verosimiglianza all'ambivalenza del protagonista e risulta credibile in un ruolo dove il rischio caricatura è dietro l'angolo. Più conflittuale il rapporto con la svedese, e lanciatissima, Alicia Vikander, moglie comprensiva e combattiva, a causa di un volto e di una presenza scenica molto contemporanei che, indipendentemente dalle doti recitative (l'attrice è brava), si faticano a collocare negli anni '20. Esornativa invece la verve tutta texana di Amber Heard. Grazie ad Alexandre Desplat, poi, finalmente una colonna sonora, ogni tanto debitrice nei confronti di Michael Nyman, soprattutto il tema portante di Lezioni di piano, ma con il pregio di accompagnare le immagini con incisività e potere evocativo.

Ovviamente il castello di carte cadrebbe in un baleno senza un protagonista in grado di portare sulle spalle il peso del film ed Eddie Redmayne riesce nell'impresa. È un po' lezioso nel tratteggiare la grazia del personaggio, ogni tanto esagera con mossettine e sorrisi imbarazzati, ma dona verosimiglianza all'ambivalenza del protagonista e risulta credibile in un ruolo dove il rischio caricatura è dietro l'angolo. Più conflittuale il rapporto con la svedese, e lanciatissima, Alicia Vikander, moglie comprensiva e combattiva, a causa di un volto e di una presenza scenica molto contemporanei che, indipendentemente dalle doti recitative (l'attrice è brava), si faticano a collocare negli anni '20. Esornativa invece la verve tutta texana di Amber Heard. Grazie ad Alexandre Desplat, poi, finalmente una colonna sonora, ogni tanto debitrice nei confronti di Michael Nyman, soprattutto il tema portante di Lezioni di piano, ma con il pregio di accompagnare le immagini con incisività e potere evocativo.

Scuola inglese: messinscena elegante, delicatezza d’approccio, buona rievocazione d’epoca, classe nella scelta del commento sonoro, fotografia carezzevole, interpreti che si calano in modo mimetico nella parte: Eddie Redmayne, come Lili, è straordinario; Alicia Vikander regala sguardi innamorati difficili da dimenticare; Amber Heard è uno splendore. Ma la sceneggiatura di Lucinda Coxon e la drammaturgia saltano, comodamente, punti di svolta fondamentali (i più eclatanti: quando Gerda scopre Einar con indosso la sua sottoveste; quando la coppia decide, come gioco, di portare Lili ad un ricevimento), presentandoli come azioni fatte per caso. Sono scene importanti prese con leggerezza, sintomatiche dell’approccio del film: se Tom Hooper è abile nel restituire i sentimenti e le dinamiche che si instaurano, è complice della sceneggiatura nel restare in superficie quando deve entrare nei panni di Lili, finendo per adottare, aprioristicamente ed esclusivamente, il punto di vista sull’errore di natura da correggere. L’apologetica scritta finale lo dichiara: Lili è un’eroina del movimento transgender, ed esclusivamente in questa veste è trattata dal film, senza farsi troppe domande che non siano quelle melodrammatiche di una moglie che perde il marito o di un uomo che si sente donna e che, per amore (ma anche qui non è ben sviscerato) non vuole lasciare andare la sua parte maschile. Si accenna e non si scava, si resta nella pelle del gossip, fino a far sembrare l’opera un film fantasy, causa anche alcune omissioni dalla “storia vera”, previa fonte letteraria che della loro biografia se ne frega (ad esempio: ricordare che Gerda era bisessuale, avrebbe aiutato a comprendere meglio certe dinamiche di coppia). Attori e regia, comunque, si adoperano talmente per restituire un’opera accorata che quasi si è tratti in inganno. Inevitabili i punti di contatto con Laurence Anyways e i risultati (quasi) diametralmente opposti.

Scuola inglese: messinscena elegante, delicatezza d’approccio, buona rievocazione d’epoca, classe nella scelta del commento sonoro, fotografia carezzevole, interpreti che si calano in modo mimetico nella parte: Eddie Redmayne, come Lili, è straordinario; Alicia Vikander regala sguardi innamorati difficili da dimenticare; Amber Heard è uno splendore. Ma la sceneggiatura di Lucinda Coxon e la drammaturgia saltano, comodamente, punti di svolta fondamentali (i più eclatanti: quando Gerda scopre Einar con indosso la sua sottoveste; quando la coppia decide, come gioco, di portare Lili ad un ricevimento), presentandoli come azioni fatte per caso. Sono scene importanti prese con leggerezza, sintomatiche dell’approccio del film: se Tom Hooper è abile nel restituire i sentimenti e le dinamiche che si instaurano, è complice della sceneggiatura nel restare in superficie quando deve entrare nei panni di Lili, finendo per adottare, aprioristicamente ed esclusivamente, il punto di vista sull’errore di natura da correggere. L’apologetica scritta finale lo dichiara: Lili è un’eroina del movimento transgender, ed esclusivamente in questa veste è trattata dal film, senza farsi troppe domande che non siano quelle melodrammatiche di una moglie che perde il marito o di un uomo che si sente donna e che, per amore (ma anche qui non è ben sviscerato) non vuole lasciare andare la sua parte maschile. Si accenna e non si scava, si resta nella pelle del gossip, fino a far sembrare l’opera un film fantasy, causa anche alcune omissioni dalla “storia vera”, previa fonte letteraria che della loro biografia se ne frega (ad esempio: ricordare che Gerda era bisessuale, avrebbe aiutato a comprendere meglio certe dinamiche di coppia). Attori e regia, comunque, si adoperano talmente per restituire un’opera accorata che quasi si è tratti in inganno. Inevitabili i punti di contatto con Laurence Anyways e i risultati (quasi) diametralmente opposti.