TRAMA

Joe Doucett, agente pubblicitario cinico e alcolizzato, è sequestrato e rinchiuso in una stanza isolata per 20 anni. Tutto, o quasi, come in Old Boy di Park Chan-Wook.

RECENSIONI

Dalla commissione Universal, passata per le rinunce di Justin Li e Spielberg, Spike Lee rifà in Usa la seconda parte della trilogia della vendetta di Park come unico revenge movie. La sceneggiatura di Protosevich la reinstalla in una città americana oggi, rispettando quasi filologicamente l'originale coreano (e non il manga di Minegishi e Tsuchiya) con alcuni innesti: su tutti Joe che lavora nella pubblicità, e l'inserimento nell'industria dell'advertising è variazione minima ma significativa. E' il terreno mediatico degli anni '90 che prepara il rapimento: nell'ultima notte libera il protagonista esegue una vendita, piazzista arrogante che aggredisce il compratore, salvo poi tentare un acquisto, quello del corpo femminile, adescato con la forza. Joe è scheggia impazzita di un capitalismo fine secolo che, seppure come falsa pista, funziona da prologo della vendetta. Ad addensare il precipitato mediale, come leitmotiv della prigionia, arriva poi il voyeurismo televisivo che viola la tragedia: l'assurdo (e plausibile) programma Mysteries of crime è parte della tortura, concorre al tentato impazzimento del prigioniero. E diventa fondamentale come il film manovra la rivelazione: aggiungendo cinque anni di prigionia (sono 20, non 15) per entrare negli anni '10, sull'asse temporale 1993-2013 passiamo dagli squali della pubblicità ad personam alla televisione che comanda la nazione. Il salto è compiuto: ciò che vede Joe sono attori, stanno recitando, it's a tape. Tutto molto più enfatizzato rispetto alla 'fonte'. Insomma, il tipico messaggio implicito di Spike Lee (poco) nascosto nel meccanismo narrativo e mimetizzato nella storia. Per chi non avesse capito, c'è sempre la puntualizzazione finale di Adrian/Shartlo Copley: 'La gente crede a tutto ciò che vede in televisione'. E' chiaro?

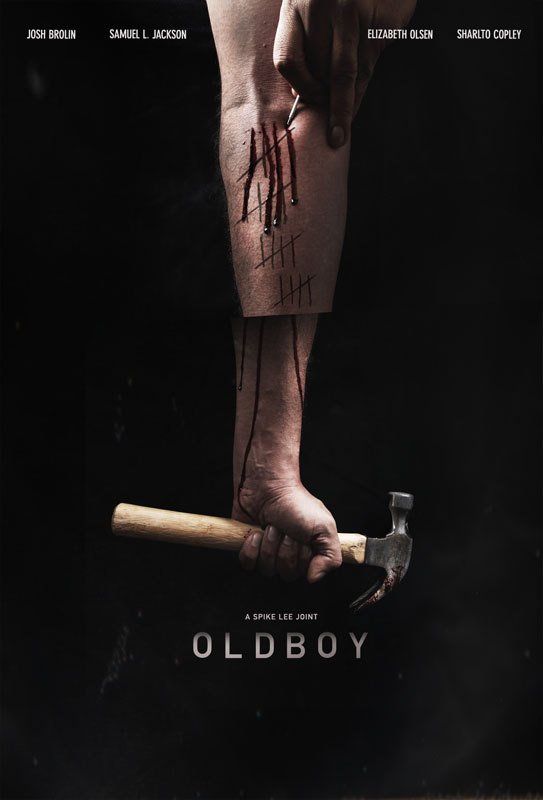

Differenze a parte, Oldboy 2013 soffre una sceneggiatura mediamente debole: può accadere, ad esempio, che una cena di lavoro viri in 'proposta indecente' all'improvviso, senza giustificazione narrativa né tridimensionalità psicologica. Oppure che le icone/omaggi vengano riproposte letterali (il martello), o che si ascoltino le suddette esplicitazioni. Va tutto male? Tecnicamente no: Lee sottolinea il lato più astratto e il cromatismo fluo, come la ripresa del polpo nell'acquario, azzecca almeno una scena torture (la decapitazione 'goccia a goccia' dello scagnozzo Chaney), accenna qualche firma visiva e sostanziale (gli attori afro, sia vittime che aguzzini: nessun manicheismo), confeziona bene il pacchetto. Ma rafforza la categoria nemica di ogni remake: l'inutilità. Non cambia struttura, simbolo e contenuto, non sfrutta le nuove coordinate per variare anche il racconto (siamo in Usa, ma vabbè), non cucina (quasi mai) la storia in salsa personale, esclusa la tirata anti-mediatica: non aggiunge nulla, quindi è 'più utile' rivedere Oldboy 2003.

D'altronde per il regista afroamericano più famoso del pianeta il remake/ricalco di un cult conclamato è, in fondo, ammissione di impotenza: rinunciando al progetto fiction personale, dopo il fallimentare oversize di Miracolo a Sant'Anna, è l'ennesimo trasporto in Occidente di un film orientale, come nei primi anni 2000 ma fuori tempo, che si limita a seguire una traccia e reinscenarla per un altro pubblico, non diversamente da un qualsiasi Jim Sonzero di Pulse. Con risultati visivi più alti, certo, e un minimo di 'Spike Lee touch' per chi vuole trovarlo, ma la sostanza non cambia. In zona attori Shartlo Copley è un cattivo di cera, Samuel L. Jackson fa l'ennesimo personaggio suo, un pietroso Josh Brolin si impegna pure, ma c'è un solo modo per sciogliere il paragone con l'originale Min-sik Choi: evitare il confronto.

D'altronde per il regista afroamericano più famoso del pianeta il remake/ricalco di un cult conclamato è, in fondo, ammissione di impotenza: rinunciando al progetto fiction personale, dopo il fallimentare oversize di Miracolo a Sant'Anna, è l'ennesimo trasporto in Occidente di un film orientale, come nei primi anni 2000 ma fuori tempo, che si limita a seguire una traccia e reinscenarla per un altro pubblico, non diversamente da un qualsiasi Jim Sonzero di Pulse. Con risultati visivi più alti, certo, e un minimo di 'Spike Lee touch' per chi vuole trovarlo, ma la sostanza non cambia. In zona attori Shartlo Copley è un cattivo di cera, Samuel L. Jackson fa l'ennesimo personaggio suo, un pietroso Josh Brolin si impegna pure, ma c'è un solo modo per sciogliere il paragone con l'originale Min-sik Choi: evitare il confronto.