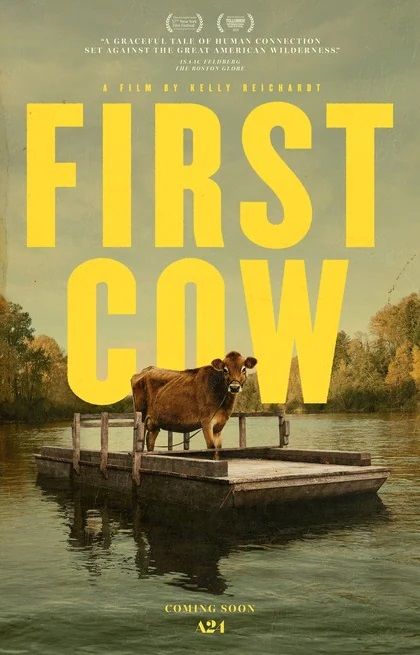

Titolo OriginaleFirst Cow

NazioneU.S.A.

Anno Produzione2019

Genere

Durata122’

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Scenografia

Costumi

Musiche

TRAMA

Intorno al 1820, un cuoco solitario e taciturno in viaggio verso l’Oregon incontra un immigrato cinese anch’egli in cerca di fortuna. Presto i due si uniranno in un piano pericoloso per rubare il latte della preziosa mucca Jersey del ricco proprietario terriero – la prima e l’unica del territorio.

RECENSIONI

First Cow si apre su un piano fisso attraversato da sinistra a destra da un’imbarcazione che naviga un fiume: la durata dell’inquadratura è determinata da quanto la nave impiega per percorrerla. Per Gianni Celati è questo che il cinema dovrebbe riuscire a far vedere, il tempo che lavora dentro l’immagine, la durata della visione. Proprio com’era capace di fare Peter Hutton, a cui quest’ultimo film di Kelly Reichardt è dedicato: un regista in grado di stabilire una perfetta sintonia tra lo scorrimento filmico e quello del profilmico (si recuperi a tal riguardo Study of a River). La forza del cinema di Hutton è di trasmetterci una sensazione di sontuosità (ottenuta amplificando la sproporzione tra il paesaggio e la figura umana che vi si muove intorno) senza ricorrere mai all’enfasi epica e romantica. Lo stesso cerca di fare Reichardt in quest’ultimo lavoro, in cui, dopo Meek’s Cutoff, torna a confrontarsi con un nuovo racconto fondativo, scegliendo ancora una volta di muoversi nel solco della decostruzione del mito del western, «il cinema americano per eccellenza» a detta di André Bazin: non solo un genere, ma una matrice, la forma novecentesca di un’epopea. In Firts Cow, come già il film del 2010, l’America degli spazi sconfinati è contraddetta alla radice: non negando al genere l’en plein air come fa Tarantino in The Hateful Eight, ma lavorando sul formato, scegliendo il più antitetico rispetto allo scope: una cornice quadrata che ammansisce la sterminatezza della frontiera. Anche quel minimalismo contemplativo non privo effetti allucinatori (grazie alla fotografia di Harris Savides, pupillo di Gus Van Sant con il quale aveva già realizzato Gerry, Elephant, Last Days), che rappresentava la cifra stilistica predominante di Meek’s Cutoff, viene meno. È come se la regista cerchi di spogliarsi di scorie derivative, alla ricerca di un’asciuttezza affrancata da ogni pretesa spettacolare. Cosa che si riscontra anche nelle vicende raccontate in cui non c’è nessuna epicità, nemmeno in negativo: Reichardt rinuncia agli umori malinconici e crepuscolari di tanti western della disillusione (in cui rimbombano gli echi della wilderness perduta), così come a certe sclerotizzazioni alla Monte Hellman (Le colline blu e La sparatoria) a cui lei stessa si era rifatta. Qui il sentimento di “conquista” si riduce a furto del latte e la “bramosia capitalistica” trova sfogo nella vendita di frittelle. Una minimizzazione quasi parodistica, una decostruzione, come si è detto, del mito americano, ma soprattutto delle sue retoriche, che porta però a un suo paradossale rinverdimento. L’Ovest di Firts Cow è davvero una terra diversa rispetto a quella delle comode dicotomie attorno alle quali ha preso forma tanto cinema, un mondo multietnico composto da indiani, afroamericani e cinesi, che ha bisogno di essere raccontato in modo nuovo. Del resto, come sosteneva qualcuno, si può essere originali solo se si è “originari”.

First Cow si apre su un piano fisso attraversato da sinistra a destra da un’imbarcazione che naviga un fiume: la durata dell’inquadratura è determinata da quanto la nave impiega per percorrerla. Per Gianni Celati è questo che il cinema dovrebbe riuscire a far vedere, il tempo che lavora dentro l’immagine, la durata della visione. Proprio com’era capace di fare Peter Hutton, a cui quest’ultimo film di Kelly Reichardt è dedicato: un regista in grado di stabilire una perfetta sintonia tra lo scorrimento filmico e quello del profilmico (si recuperi a tal riguardo Study of a River). La forza del cinema di Hutton è di trasmetterci una sensazione di sontuosità (ottenuta amplificando la sproporzione tra il paesaggio e la figura umana che vi si muove intorno) senza ricorrere mai all’enfasi epica e romantica. Lo stesso cerca di fare Reichardt in quest’ultimo lavoro, in cui, dopo Meek’s Cutoff, torna a confrontarsi con un nuovo racconto fondativo, scegliendo ancora una volta di muoversi nel solco della decostruzione del mito del western, «il cinema americano per eccellenza» a detta di André Bazin: non solo un genere, ma una matrice, la forma novecentesca di un’epopea. In Firts Cow, come già il film del 2010, l’America degli spazi sconfinati è contraddetta alla radice: non negando al genere l’en plein air come fa Tarantino in The Hateful Eight, ma lavorando sul formato, scegliendo il più antitetico rispetto allo scope: una cornice quadrata che ammansisce la sterminatezza della frontiera. Anche quel minimalismo contemplativo non privo effetti allucinatori (grazie alla fotografia di Harris Savides, pupillo di Gus Van Sant con il quale aveva già realizzato Gerry, Elephant, Last Days), che rappresentava la cifra stilistica predominante di Meek’s Cutoff, viene meno. È come se la regista cerchi di spogliarsi di scorie derivative, alla ricerca di un’asciuttezza affrancata da ogni pretesa spettacolare. Cosa che si riscontra anche nelle vicende raccontate in cui non c’è nessuna epicità, nemmeno in negativo: Reichardt rinuncia agli umori malinconici e crepuscolari di tanti western della disillusione (in cui rimbombano gli echi della wilderness perduta), così come a certe sclerotizzazioni alla Monte Hellman (Le colline blu e La sparatoria) a cui lei stessa si era rifatta. Qui il sentimento di “conquista” si riduce a furto del latte e la “bramosia capitalistica” trova sfogo nella vendita di frittelle. Una minimizzazione quasi parodistica, una decostruzione, come si è detto, del mito americano, ma soprattutto delle sue retoriche, che porta però a un suo paradossale rinverdimento. L’Ovest di Firts Cow è davvero una terra diversa rispetto a quella delle comode dicotomie attorno alle quali ha preso forma tanto cinema, un mondo multietnico composto da indiani, afroamericani e cinesi, che ha bisogno di essere raccontato in modo nuovo. Del resto, come sosteneva qualcuno, si può essere originali solo se si è “originari”.