TRAMA

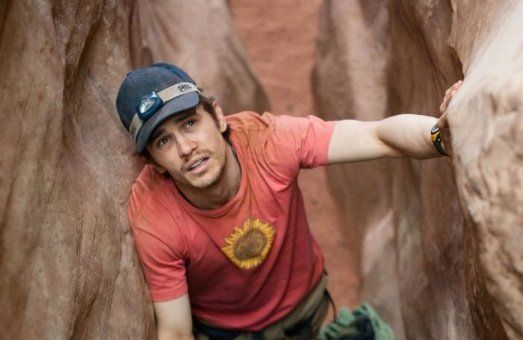

Durante un’escursione solitaria nei canyon del Colorado, Aron Ralston rimane imprigionato per centoventisette ore.

RECENSIONI

La nuova creatura di Danny Boyle è un film che si piazza nel mezzo della sua discontinua produzione. Regista pur sempre interessante, Boyle oscilla qualitativamente come pochi altri cineasti contemporanei; nella sua carriera ha confezionato film dal profilo quasi iconico, come Trainspotting (1996) e 28 Days Later(2002), ma anche pellicole sconclusionate e bizzarre, come A Life Less Ordinary (1997) e The Beach (2000). Spesso splende in progetti minori, come il suo bellissimo esordio alla regia cinematografica Shallow Grave (1994), viceversa perdendosi in tergiversazioni astruse e inutili in lungometraggi più ambiziosi, come l’enigmatico Sunshine (2007) – una vera occasione sprecata per il modo in cui si disintegra nel finale – o lo strutturalmente problematico Slumdog Millionaire (2008), che vinse ben otto premi oscar, inclusi quelli per miglior film e regista. Nel raccontare la vera storia di Aron Ralston, Boyle affronta forse la sfida più grande per un cineasta, quella di riprodurre la stasi, l’assenza di movimento, nemico per eccellenza della settima arte. Il film si compone essenzialmente di tre semplici atti, uno dei quali imprigiona lo spettatore con Aron, e lo fa assistere alla lunga tortura fisica e psicologica che affligge il protagonista. Se l’atto centrale è forzatamente statico, il primo e il terzo sono volutamente ipercinetici per contrasto, e forse sono quelli più interessanti. Boyle cerca infatti di ammorbidire la staticità del calvario di Aron con flashback e sequenze allucinatorie che gli permettono di uscire, anche se solo per un momento, dall’oscurità del canyon. Paradossalmente, queste parti risultano anche le meno convincenti del film, in quanto sembrano voler esonerare lo spettatore dalla responsabilità di testimoniare la sofferenza del protagonista. Nonostante queste concessioni piuttosto fastidiose, il film risulta comunque avvincente e ben orchestrato, e si avvale di un vero e proprio tour-de-force di James Franco, che nella sua migliore prova d’attore regge gran parte della pellicola sulle sue spalle.

E' tutta una questione di tempo, si potrebbe dire. E di spazio. Oppure la drastica riduzione di entrambi. Da una dimensione di evidente ristrettezza spazio-temporale si dipana la vicenda narrata e realmente accaduta ad Aron Ralston, alpinista americano, imprigionato per 127 ore in un crepaccio. Boyle fa sprofondare il suo protagonista e la macchina da presa nelle viscere rocciose della terra per provare che da un'evidente e obbligata stasi può scaturire quanto più movimento e dinamismo possibile: il corpo non si muove, inchiodato nella difficoltà di sopravvivere, mentre la mente si autoalimenta partorendo ricordi, pensieri e allucinazioni come un flusso di coscienza condiviso perchè reso visibile. L'intero film è giocato su elementi che si autogenerano partendo dal loro opposto speculare: dalla stasi alla fluidità del movimento, da una concezione del tempo progressiva a un conto alla rovescia inesorabile, da un presente eterno ad una dimensione futura e passata, andata e ritorno. La macchina da presa si allunga come un elastico puntato in un centro preciso e portato lontano fino alla sua massima estensione, teso per dare corpo a una dimensione di ricordo fluida e porosa in cui risiede la vera sopravvivenza sia del protagonista che del cinema di per sé in quanto rappresentazione di immagini in movimento, testimonianza che qualcosa “è stato”. 127 ore si presenta come un'enorme trappola per topi in cui il tempo diventa il vero spazio vitale per il protagonista e per lo spettatore. La frenesia delle prime immagini, rapide e convulse (soprattutto quelle che sfruttano lo split screen) serve da contraltare rispetto alla stasi del dopo caduta, che costringerà Aron (James Franco) a stravolgere la propria personale visione del tempo, di vita, di destino e di fatalità. Una mastodontica metafora dello sprofondare in se stessi, di una forzata e dolorosa comprensione di sé, una declinazione perfetta di serendipità, in cui caso e destino si allineano lasciando che la mente curi in autonomia le proprie ferite. Boyle gioca con il suo oggetto del desiderio, un cinema dalle prospettive impossibili e dal ritmo irregolare, tentando con questo di arrivare ad altrettanta profondità con l'animo umano. Il risultato è un disequilibrio evidente tra un cinema che cerca di fare un largo giro di riflessione su se stesso e dentro se stesso, e la concreta sensazione che qualcosa durante questa operazione si sia piano piano perduto a favore di un voyerismo giocato tra presente, passato e futuro, che invece di mostrare, spesso nasconde.

Per la prima volta (ufficialmente) impegnato anche in sede di sceneggiatura, Danny Boyle adatta l’esperienza allucinante di Aron Ralston (trasposta nel libro “Between a rock and a hard place”), girando negli stessi luoghi (ricostruito in studio, invece, “il” canyon delle 127 ore) e/ma con il suo cinema figurativamente iperbolico che, in questo caso, non era quello più auspicabile (ma l’incapacità nel governare i registri di Buried lo fa sembrare un capolavoro). Per restituire al meglio, cioè, le sensazioni della lotta per la sopravvivenza a contatto con la natura, il realismo della tensione vicino alla morte, uno studio psicologico e un sottotesto metaforico (la roccia rappresenta la fine di un percorso di un uomo solitario e con troppa fiducia in se stesso), era meglio privilegiare un registro e un cinema vicino al documentario. Per questo il simile La Morte Sospesa funzionava. Boyle, invece, è talmente distratto dall’esercizio di stile, dall’imperativo del movimento, dall’inventare, dai “voli pindarici” all’interno dell’unità di tempo e luogo, che finisce per restituire una tensione-giocattolo, ovvero non aderente: difficile mantenere la suspense e i piedi per terra (o la mano sotto la roccia, come il protagonista) fra continui split screen, sprazzi onirici, insert di ricordi d’infanzia, carrelli nel canyon e un non richiesto arcobaleno di registri espressivi. Altro esempio lampante: per quanto s’attenga all’esperienza raccontata dal protagonista quando, disperato, inventa un’intervista a se stesso per combattere la solitudine, Boyle la carica oltremodo con applausi e campo/controcampo annullando la portata della scena. Dell’opera, infine, resta in primo piano più l’esibizionismo dell’autore che il terribile resoconto di un dramma (con prevedibile evoluzione alla Alive, restituita in questo caso in modo efficace).

Per la prima volta (ufficialmente) impegnato anche in sede di sceneggiatura, Danny Boyle adatta l’esperienza allucinante di Aron Ralston (trasposta nel libro “Between a rock and a hard place”), girando negli stessi luoghi (ricostruito in studio, invece, “il” canyon delle 127 ore) e/ma con il suo cinema figurativamente iperbolico che, in questo caso, non era quello più auspicabile (ma l’incapacità nel governare i registri di Buried lo fa sembrare un capolavoro). Per restituire al meglio, cioè, le sensazioni della lotta per la sopravvivenza a contatto con la natura, il realismo della tensione vicino alla morte, uno studio psicologico e un sottotesto metaforico (la roccia rappresenta la fine di un percorso di un uomo solitario e con troppa fiducia in se stesso), era meglio privilegiare un registro e un cinema vicino al documentario. Per questo il simile La Morte Sospesa funzionava. Boyle, invece, è talmente distratto dall’esercizio di stile, dall’imperativo del movimento, dall’inventare, dai “voli pindarici” all’interno dell’unità di tempo e luogo, che finisce per restituire una tensione-giocattolo, ovvero non aderente: difficile mantenere la suspense e i piedi per terra (o la mano sotto la roccia, come il protagonista) fra continui split screen, sprazzi onirici, insert di ricordi d’infanzia, carrelli nel canyon e un non richiesto arcobaleno di registri espressivi. Altro esempio lampante: per quanto s’attenga all’esperienza raccontata dal protagonista quando, disperato, inventa un’intervista a se stesso per combattere la solitudine, Boyle la carica oltremodo con applausi e campo/controcampo annullando la portata della scena. Dell’opera, infine, resta in primo piano più l’esibizionismo dell’autore che il terribile resoconto di un dramma (con prevedibile evoluzione alla Alive, restituita in questo caso in modo efficace).