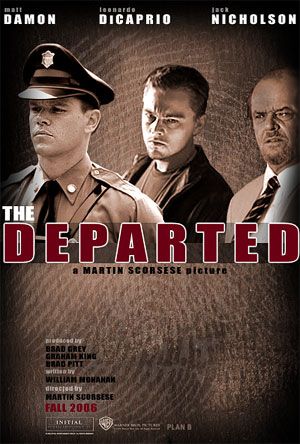

TRAMA

Billy Costigan e Colin Sullivan, brillantemente diplomatisi all’accademia di polizia, iniziano le loro carriere apparentemente diversissime. Apparentemente.

RECENSIONI

Apparente ritorno sulle Mean Streets dei Goodfellas e dei Casino, The Departed è in realtà qualcosa di sensibilmente diverso, forse un ottimo, semplice poliziesco. Scorsese lascia cioè la sua atavica grandeur malavitosa sottotraccia e gira un film asciutto e lineare, dove il generoso minutaggio non è quello dell'Affresco né del Bildungsroman ma strumento funzionale al dipanarsi e risolversi dell'intreccio; dove il consueto armamentario Etico fatto di Bene, Male, Peccato e Redenzione rimane sullo sfondo, ad 'ispessire' la consistenza di storia e personaggi senza diventare soffocante fardello; dove lo stile [1], infine, anchesso lavora per sottrazione, al servizio del causa-effetto filmico senza mai darsi all'esibizionismo. Dopo un prologo tecnicamente ricco ma non pesante, infatti, in cui un marcato movimento di macchina ci accompagna nel film e un'ombra espressionista copre costantemente il volto di Nicholson, The Departed si assesta su una messinscena decisamente sobria per gli standard scorsesiani, che nei minuti finali si fa secca e rigorosa, col piano fisso e il silenzio che danno la parola a un profilmico già abbastanza significante. Monahan, la cui competente furbacchioneria era già emersa forte e chiara in Kingdom of Heaven, firma uno script [mutuato da quello dell'hongkonghese Mou gaan dou - Infernal Affairs, che non ho (ancora) visto] classico e solido, con poche sbavature (l'inutile ménage à trois) e una struttura portante edificata sull'archetipica figura (raddoppiata) della 'talpa', con tutti i corollari del caso: ambiguità delle posizioni, gemmazione di doppi giochi, rovesciamento di ruoli. -(emblematici i due personaggi principali: Colin è un "bravo ragazzo", talmente convinto della nobiltà quasi 'redentoria' della scalata sociale da considerare lecito qualunque mezzo idoneo allo scopo; Billy è invece un figlio della strada, vuol fare il poliziotto per sfuggire al suo destino di delinquenza ma si ritrova nel mondo della malavita proprio perché diventato poliziotto)- Tra gli attori, Di Caprio (prevedibilmente) svetta, Jack Nicholson fa Jack Nicholson senza esagerare mentre Matt Damon denuncia una bambocciaggine in caduta libera, ormai inarrestabile.

Martin Scorsese torna a maneggiare la sua materia. Porta nella Boston contemporanea una storia di mafiosi e poliziotti cruda e violenta come l'ambientazione richiede. La parabola di due infiltrati su fronti opposti si dipana in un gioco di specchi che alimenta la suspense, porta gradualmente a sospettare di tutto e tutti, in attesa di scoprire la chiave dell'intrigo e la sorte dei protagonisti.

Lontano dalle dinamiche relazionali di Donnie Brasco e dal ritratto dei vecchi padrini, Scorsese riflette senza banalità e meccanicismi su due percorsi umani opposti e, più che sul Bene e sul Male, si sofferma sulla Menzogna a tutto tondo e sul Tradimento nelle sue varie forme. Ambizione, ascesa, sopravvivenza, rifiuto degli scrupoli e sofferto sacrificio, abitudine e disabitudine alla violenza sono i temi in ballo.

L'affresco di due mondi che si inseguono e molto spesso si mescolano pericolosamente è potente, il continuo inseguimento attraverso il quale si sviluppa il film ha un ritmo tanto serrato da reggere perfettamente la lunghezza della pellicola.

Qualche sbavatura c'è, specie nel finale, quando il numero eccessivo e la cadenza degli ammazzamenti finisce per avere un effetto straniante allentando tensione e coinvolgimento ed attutendo l'effetto generale. I botti dell'assordante sequenza di spari finale, insomma, spiazzano ma non convincono del tutto. Ma soprattutto non convince l'improbabile casualità del triangolo amoroso, forzato e largamente irrisolto. Anche se è evidente che almeno in parte viene utilizzato per richiamare ed amplificare ulteriormente la tematica della menzogna e del tradimento.

Di Caprio, il cui faccione biondo sarebbe sulla carta quanto mai inadeguato ad una gangster story, offre in realtà una buona prova e stravince il confronto col mollaccioso Matt Damon, che dà fiaccamente vita al suo 'Traditore di tutti', per dirla come Scerbanenco. Jack Nicholson è ovviamente altra cosa, a volte carica un po' il suo satanico Frank Costello, ma è quasi sempre spettacolare.

Non un capolavoro assoluto, ma il miglior Scorsese da molti anni a questa parte.

Quanto artificio! Quanta ansia di dimostrare che la rabbia dei tempi di Mean Streets non si è volatilizzata nel nulla! Chi ha avuto il privilegio di vedere (e rivedere) i tre Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mak sa quanto profondamente la trilogia hongkonghese abbia inciso l’anima nera della società – anche la nostra – sulle tavole del destino. Nella trilogia il fatalismo di fondo, complicato da una componente tragica sempre più marcata e lacerante, raggelava splendidamente la materia narrativa, rendendo le impennate drammatiche ancora più intense e fiammeggianti. La credibilità (estetica, sociale, politica) dei tre Infernal Affairs, insomma, risiedeva proprio nella solidità dell’impostazione, nel perfetto equilibrio tra determinismo e libero arbitrio, fato e volontà, cinismo e romanticismo. Basandosi soprattutto sul primo capitolo della trilogia – senz’altro il più celebre – Scorsese, al contrario, ammorba i toni, nevrotizza ogni passaggio, “shakespearizza” integralmente ogni relazione tra i personaggi. Riscrivendo la vicenda dei due infiltrati “incrociati” Billy Costigan e Colin Sullivan (DiCaprio mattatore e Matt Damon apprezzabile deuteragonista), il sessantaquattrenne cineasta italoamericano gira la vite del tragico fino ad affondarla nella carne dei suoi protagonisti, esacerbando le componenti affettive che serpeggiavano magistralmente nell’originale. I 152 minuti di The Departed sono infatti un concentrato di tragedia elisabettiana elevato al cubo da uno stile visivo che enfatizza ogni dettaglio, sovraccarica ogni espressione, inasprisce ogni moto dell’animo. Jack Nicholson nei panni di Frank Costello è luciferinamente grottesco, Mark Wahlberg in quelli di Dignam tediosamente volgare: l’unico ruolo che pare assorbire decorosamente la riscrittura è quello del Capitano Queenan (ottimamente interpretato da Martin Sheen). Altro problema da non sottovalutare è che a questa temperatura emotiva il sottotesto politico “fonde” in quello sentimentale, smarrendo tutta la sua incisività: ovvio che Scorsese debba ricorrere a soluzioni posticce (battute improbabili di dialogo, forzature stridenti e, addirittura, simbolismi animali) per recuperarlo in extremis. Ma ciò che esaspera maggiormente è la gratuità delle formule impiegate per accrescere la tensione e coinvolgere lo spettatore: laddove Infernal Affairs, sorvegliando la sfarzosità visiva e controllando i virtuosismi ottici, metteva l’intensità dello sguardo al servizio della narrazione (plasmata essa stessa dalla compenetrazione di noir, polar e action movie), The Departed accatasta disordinatamente le soluzioni più impetuose e arrembanti (montaggi alternati a non finire, primissimi piani asfittici, angolazioni ultramarcate della mdp, dolly mirabolanti, commenti musicali malandrini), nella convinzione che l’aggressione audiovisiva produca stordimento e assuefazione. È la caricatura dello stile tormentato e crepitante di Mean Streets iniettato dei barocchismi di Goodfellas e Casinò. Il rischio, tuttavia, è che questa magniloquenza visiva scada in monotonia o peggio in comico involontario, cosa che in effetti si verifica nella seconda parte del film, progressivamente degenerante in budino di sangue, ecatombe farsesca e, nell’epilogo, sconcertante metafora zoologica. Naturalmente non rimproveriamo a Scorsese di aver fatto un film diverso da Infernal Affairs – sarebbe un errore davvero imperdonabile – ma di aver scimmiottato se stesso. Pateticamente.

V'è un autore – De Palma – che adotta il linguaggio di genere (il noir, nel suo caso), riproponendone la codificazione definitiva [1] per inserirvi le valenze della sua arte: il prediletto tema della separazione e del doppio, ad esempio, sfrutta l'analogo motivo conduttore del noir. Esso conosce un correlato linguistico (lo split screen) particolarmente artificioso e innaturale; giudicandolo troppo aggressivo rispetto al conclamato classicismo della messinscena, De Palma lo occulta nello stesso profilmico, negandogli il peso di autonoma figura linguistica ma realizzandone l'equivalente funzionale di “dialettizzazione dello spazio” (A. Garel) attraverso una simultaneità percettiva che non lacera esplicitamente l'unitarietà del punto di vista [2]. L'ispirazione metalinguistica non viene rinnegata; sconfina anzi in un feticismo del testo che giunge a siglare il corpo d'un personaggio con le iniziali del regista, e a far udire la voce del demiurgo che impartisce a un'aspirante attrice indicazioni di recitazione. Immagini e modelli percettivi non sono più rapportati al reale, ma a un universo visivo: la realtà è stata assorbita dalla simulazione del codice. Oltre il cinema c'è solo il Cinema.

V'è un autore – Scorsese – che al contrario forza esplicitamente i limiti del codice di genere (doppio, nel suo caso: il poliziesco e il gangster movie) fino alle ultime conseguenze. Sul piano diegetico, innanzitutto, con una dilatazione iperbolica delle linee strutturali della fabula: il motivo dell'infiltrato viene moltiplicato indefinitamente e il conflitto tra legge e criminalità si svolge in modo riflessivo (la polizia di Stato, le squadre speciali, l'FBI), in un gioco interrotto solo apparentemente da un'azione vendicativa tale da confermare, nel finale erroneamente ritenuto consolatorio, la potenza contagiosa del male; l'analogia linguistica, pragmatica, cerimoniale ed etica dei due mondi viene peraltro intuita dal protagonista, che rifiuta di essere accolto nel clan (o nella Gang) ove aveva sperato di trovare un riscatto e una rispettabilità, la rinascita a una nuova vita. Sul versante del gangster movie, della cui tradizionale parabola (rise and fall) si coglie solo la caduta, una volta di più viene rappresentata la carica distruttiva del sogno americano (la prolusione al film ne è una beffarda sintesi storica di lunghissimo periodo), assegnandole il volto macabro e divertente, nel suo manierismo per una volta sotto controllo, di Nicholson: un'esasperazione degli archetipi/stereotipi del genere – il delirante boss in declino, le affermazioni sentenziose, le esplosioni d'una violenza così esorbitante da non essere più terrifica ma straniante – che non esalta bensì nega l'astratta istanza morale tradizionalmente connessavi. Essa si ripresenterà, infine, ma al di fuori di ogni paradigma di genere, e in chiave squisitamente scorsesiana.

Anche le figure di linguaggio pertinenti all'apparato diegetico vengono portate all'estremo. Il montaggio parallelo (che illustra le vite dei personaggi) e quello alternato (utile alla produzione del suspense) vengono intrecciati a segnare l'angosciosa (ma soltanto parziale) simmetria dei protagonisti, e si presentano concitati ed esaltati dall'uso sistematico e in abisso del flashback e della falsa sincronia o diacronia; ne risulta una narrazione fortemente contratta, impaziente, e al contempo sempre divagante; il ritmo sincopato, travolgente, si rispecchia nella continua frantumazione della linearità narrativa, nella vertigine e nella contraddizione dei ruoli, nella parcellizzazione dei conflitti e dei sentimenti (si pensi alla fusione delle scene, falsamente sincroniche, in cui sono accostati il perbenismo alienato di Colin e l'emarginazione nevrotica di Billy). A questo esito, si è detto, concorre l'uso sistematico e in abisso del flashback: il passato irrompe nel presente senza interpunzioni, col suo peso incancellabile; non è più “memoria” ma “immagine-ricordo” (Deleuze) che invade come una metastasi l'oggi, lo insidia e segna l'impotenza del protagonista a distaccarsene. L'altro strumento di cui Scorsese si serve è la falsa sincronia/diacronia: in certi momenti (come nei primi colloqui di Billy con i superiori e la psichiatra) non sapremmo individuare una linea prioritaria di eventi rispetto alla quale definire prolessi e analessi [3]. Se aggiungiamo le ellissi narrative, si comprende come fosse consistente il rischio di un blob disgregato e caotico. Ma non è così: spinto dentro il fiume degli eventi, lo spettatore non smarrisce la rotta grazie alla compattezza assoluta della regia e al dominio rigoroso del montaggio [4]: unitarietà narrativa miracolosamente ricomposta, forza espressiva, rigogliosa tensione drammatica anche per l'apporto d'una formidabile colonna musicale, la quale s'interrompe d'improvviso a far emergere i rapidi recitativi dei protagonisti che conquistano un fulmineo primo piano; l'esito formale è l'elisione del confine tra montaggio (ritmo segmentato e cadenzato di inquadrature) e missaggio (mix della banda sonora proiettata sull'impasto d'immagini).

La frenetica mobilità della m.d.p., la sua ubiquità (il reale è frammentato in un coacervo iperrealistico di dettagli) e onnitemporalità, sono fattori che isolano l'azione dei personaggi, il loro afferrarsi come naufraghi a una porzione di realtà (una foto, un dolce, una pillola di calmante) anche nella messa in scena del loro sentire, che non viene così rovesciato sullo spettatore con enfasi emotiva ma resta appiccicato loro addosso (si veda il momento in cui Billy, non potendo resistere al bisogno di fidarsi e di affidarsi a qualcuno, si avvicina al telefonino e lo afferra per chiamare Colin): dolore, speranza e angoscia non si mutano in effetti ma restano quel che sono, affetti compressi e senza sbocco che non sia un atto. L'atto sbagliato, quasi sempre.

Il sogno americano. Nel corso del tempo, è stato variamente denunciato, irriso, criticato. Pochi autori come Scorsese ne hanno portato in luce – da una prospettiva drasticamente moralista – le radici; tutto quanto in Quei Bravi Ragazzi si condensa in affresco criminale, in Casinò si dilata a impietosa allegoria “totale” della megalomania capitalistica, in Gangs of New York si distende in una genealogia ferale e nutrita d'odio, in The Aviator fa degenerare nella paranoia il mito del self made man, qui si contrae bruscamente in una somma di gesti emblematici; l'analisi antropologica cede all'epitome simbolica, alla caleidoscopica ipertrofia dei segni. Individualismo, cinismo, brama di potere, violenza, producono una stortura ossessiva che in Costello raggiunge uno straordinario grado di consapevolezza – riconosce di non avere bisogno di ciò che continua a perseguire, nella coazione a ripetere dettata dai propri appetiti patologici – e di coerenza, sino alla catastrofe: nel costante timore di perdere ogni cosa, l'uomo di potere vuole uccidere tutti gli altri perché deve essere il solo a sopravvivere [5]. Il personaggio di Colin presenta invece molti tratti del tipico antieroe scorsesiano: frustrato nonostante il successo in quanto carico d'ambizioni schiaccianti (la scalata professionale, la rispettabilità, lo status rappresentato dall'appartamento con vista sulla State House, il matrimonio), alle quali tutto è subordinato. E tutto diventa impostura: il legame col malefico padre putativo, i sorrisi galanti e le battute triviali, la condiscendenza verso i colleghi, l'esibita sicurezza sessuale; completamente assuefatto alla legge della menzogna, non scorge davanti a sé alcuna diversa prospettiva, ma solo un sogno velleitario (andare in un'altra città, cominciare un'altra vita). Anche negli stratagemmi del corteggiamento e nella vita coniugale egli – appena ammantato dalla galanteria – nega il punto di vista e la stessa identità dell'interlocutrice, riducendola a un mutismo emotivo destinato a sciogliersi nelle lacrime o in presenza del consapevolmente fragile, febbrile, aggressivo Billy.

La “legge di gravità” (A. Bitel), a cui Scorsese espone il sogno americano, travolge i destini di tutti: il gangster sul viale del tramonto, il criminale insospettabile e rampante e infine spossato (si ponga attenzione all'ultima sequenza), il ribelle solitario e furente. Solo quest'ultimo tenta di sfuggire al fiero determinismo di una società senza scampo e senza rimorsi opponendovi l'integrità, incorrotta dal denaro (l'offerta del parente) o dallo status (la carriera nella polizia), e la fiducia: “Tu sai chi sono”, ripete al collega invitandolo a fidarsi di lui. Questa verità umana, questo fondo solido al di sotto di un oceano di finzioni, questa moralità esiste effettivamente, sembra dirci l'autore: problematica, lacerata, conflittuale, ma c'è. È tuttavia una scelta tragicamente perdente quella di agire contro il proprio tempo, contro le regole d'una struttura sociale prevaricante e onnivora (nel “bene” come nel “male”: lo dicono le imperiose, implacabili richieste dei padri Sheen e Nicholson ai figli Di Caprio e Damon); è una dimensione sacrificale, quella che evoca la liberazione da un orizzonte tanto cupo e sanguinoso. “Non può esserci salvezza senza sacrificio”, afferma Giuda ne L'Ultima Tentazione di Cristo; oggi più che mai, nella visione di Scorsese può bensì esservi il sacrificio di un piccolo Cristo metropolitano, ma nessuna redenzione. Inutilmente l'icona del Sacro Cuore occhieggerà nella casa del buon poliziotto; inutilmente scorreranno sullo schermo le immagini de Il Traditore (J. Ford, 1935), film di peccato, sofferenza e riscatto.

Viscerale, mistico, carnale, pervaso da una passione oscura e intima (più di quanto riuscisse alle due opere precedenti, ben altrimenti ambiziose): un film esclamativo, che procede per scarti sintattici e saturazioni semantiche, per fragorose impennate, magnetizzando per due ore e mezzo lo spettatore con l'impressionante maestria del suo autore, con la sua disperata fede nell'uomo.