TRAMA

Daniel ama Sonia ed è un ragazzo capace di cavarsela sempre, in ogni situazione. Tuttavia da qualche tempo gli serve molta freddezza per affrontare un tizio, uscito dal nulla, che lo assilla: lo segue per strada, conosce i suoi orari, si intrufola dove Daniel lavora.

RECENSIONI

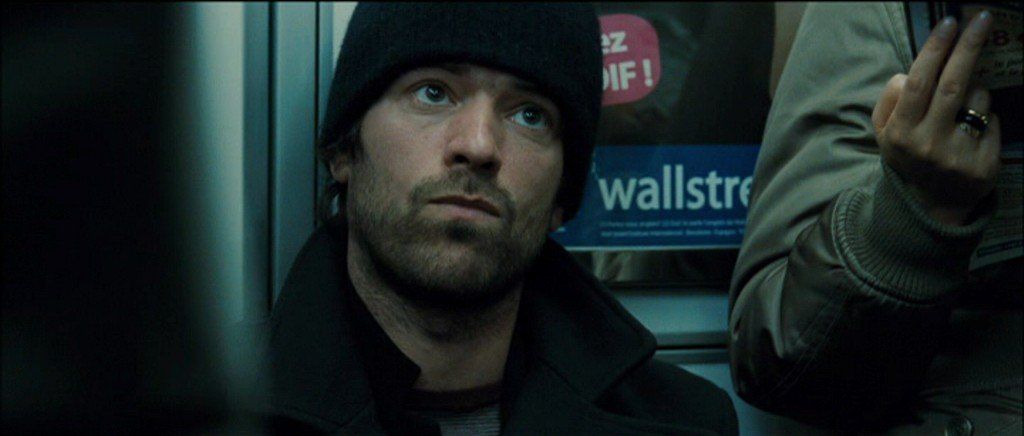

Chéreau consegna al grande schermo un nuovo intenso ritratto: Daniel e la sua crisi sono il film, la sua è una figura densa, viva, complessa, problematizzata. Che il Nostro sia un regista di teatro lo si comprende dall'impalcatura delle sue opere, in cui attore ed enunciato sono sempre epicentro della rappresentazione, muovendosi l'interprete su un ideale palco, mettendo in scena e raffigurando platealmente il suo personaggio, ma la caratteristica dell'autore è di non confondere mai i campi: quando si trova dietro la macchina da presa, Chéreau parla sempre e solo col linguaggio del cinema. Senza ricorrere all'elenco completo di una filmografia che, alti e bassi, è tutta da visionare, si pensi solo al penultimo Gabrielle e Ceux qui m'aiment prendront le train, purtroppo mai uscito in Italia, e che, esattamente come questo Persécution, hanno la macchina da presa come indiscussa protagonista: è dunque l'inquieto sguardo del regista a cercare i dettagli (l'peratore stavolta è Yves Cape, che sostituisce il consueto Gautier), a cogliere un'espressione, a muoversi dispotica nell'ambito delle scene; è attraverso quello sguardo che i caratteri si definiscono, si costruiscono pezzo a pezzo nella precisa, metodica osservazione di un aspetto comune del loro quotidiano, una frammentarietà che è tutta apparenza, componendosi in un discorso che sostanzia le figure, fa acquistare loro sfumature, consente la loro maturazione nella conoscenza dello spettatore: basterebbe, del resto, lo straordinario incipit di questo film (la scena in tram) a dire della grandezza dello Chéreau uomo di cinema.

Persécution inizia come L'amore fatale di McEwan (o, se si vuole, come l'omonimo film tratto da quel romanzo): da un episodio traumatico (qui uno schiaffo) di cui Daniel e un misterioso uomo sono entrambi testimoni, scatta l'attrazione fatale del secondo per il primo, un'attrazione che diviene mania, ossessione, follia. Una volta che il carattere del protagonista della vicenda comincia a definirsi (un ragazzo che vive una tormentata storia d'amore con Sonia, una relazione in cui il dubbio è protagonista indiscusso; che fa del suo lavoro, che gestisce liberamente, il centro della sua vita; che è instabile, incerto e sostanzialmente solo, pur essendo circondato da molti amici) il sospetto che il pazzo che lo ossessiona non sia altro che una sua proiezione, un riflesso della sua coscienza che lo costringe a riflettere su se stesso e sulla sua condizione si fa sempre più consistente: su questo Chéreau mantiene l'ambiguità fino alla fine e, del resto, che il Lunatico (le fou) esista o meno, fa poca differenza, essendo il processo introspettivo che egli innesca nel giovane a rilevare. Ma se il Lunatico è un fantasma, non va dimenticato che esso si manifesta come spettro di un'attrazione gay, elemento che va ad attribuire un'ulteriore sfumatura al personaggio di Daniel (l'omosessualità latente) che ricondotta al rapporto con la sua donna ne contiene un'ulteriore chiave di decodifica.

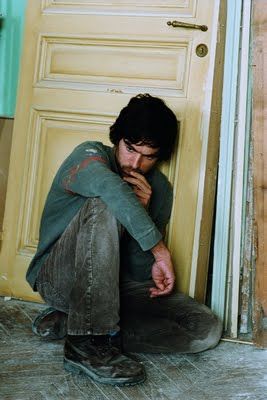

Daniel si rappresenta in ogni momento del film, definisce senza pause la sua lacerazione: un rapporto d'amore con una donna molto diversa da lui, che lo ama, ma la cui distanza emotiva diventa siderale nella coscienza reciproca che il dolore dell'assenza è un motore molto più forte della gioia della presenza. Accanto a lei altri personaggi-satellite con la stessa funzione di operare da specchio, per visionare un pezzo del protagonista, per comprendere questa sua sindrome del complotto, la paranoia che lo assilla di un mondo che ordisce ai suoi danni, unosse'ssione che lo fa cadere nella rete di rapporti sbagliati che lo allontanano dallunico' autentico e importante, quello con la donna che lo ama. Chéreau cattura ogni tremito, ognuna delle debolezze del personaggio (la scena della telefonata di Sonia dalla montagna radiografa la fragilità dell'uomo), ci conduce alla scoperta del pianeta Daniel (il volontariato; il rapporto con l'amico e compagno di lavoro - palesemente innamorato di lui -; l'ossessività nella gestione del suo rapporto amoroso, fatto di verifiche continue, di parole che occultano le verità, dietro le quali si nascondono i terrori, e accorte strategie che consentano l'anestesia del possibile dolore futuro; il lavoro che lo assorbe - questo appartamento in ristrutturazione, eternamente provvisorio, è allusione a uno stato esistenziale precario, Daniel stesso si va edificando -; la sua facile commozione per un dettaglio carpito per caso) e lo porta al confronto continuo con gli amici di cui il giovane scatena l'istinto masochistico (la sua autonomia, la sua apparente libertà lo pongono in una posizione di dominio, la sua essenza depressa diviene fascinatoria, scatena il loro istinto ad essere maltrattati), con la realtà (l'incidente del motociclista), con la sua donna infine persa in un addio di straziante civiltà, col terzo incomodo, quel pazzo che continua a ossessionarlo, trovandolo sempre in una situazione emotiva al limite.

Il Lunatico sconvolge Daniel in quanto ne incarna tutte le persecuzioni di cui egli è oggetto e attore: oppressore egli stesso poiché persecutore di sé (perseguitato dalle sue ossessioni nate nel passato, dalla sua follia normale, dalla sua incapacità di vivere l'amore). La struggente confessione-esorcismo, in cui il protagonista mette il suo cuore sul tavolo, infine espelle le ombre che gli ottenebrano il cuore, elabora il lutto interiore, quella Grande Assenza che ha partorito la paura di tutte le altre. Chéreau, e questo amiamo in lui, non ha paura di squilibrare il film dando spazio a tutto il vomito interiore del suo protagonista: questo consegnarsi all'eccesso è la sua firma, il suo supremo atto di coraggio, il mezzo attraverso il quale, tenacemente, perviene a perfezionare il suo ritratto, facendo di Daniel un nuovo homme blessé, una figura che palpita, sanguinante, che commuove senza sdilinquimenti e che, alla fine, camminando per le strade della livida alba parigina, sembra tornare alla vita, mentre la voce di Antony sussurra dei misteri dell'amore che diventano chiari nell'oscurità.

Il luogo comune vuole il film d’autore francese incentrato sull’incomunicabilità, frequentato da giovani coppie che anziché spassarsela allegramente non fanno che crucciarsi, con una lei che se fa l’amore passa nella stessa sequenza dal riso al pianto, e un lui tendenzialmente nevrotico che se lo saluti non ti degna di uno sguardo ma se lo eviti si impermalosisce e tiene il broncio. Purtroppo il film di Patrice Chéreau non riesce a cavalcare gli stereotipi abbondantemente presenti e sguazza nel greve finendo per impantanarsi. Perno del racconto è l’impossibilità di concretizzare l’amore: forte, vitale e rigenerante nei pensieri, e quindi nella distanza (al telefono l’intesa è perfetta), debole, asfittico e contraddittorio quando i pensieri trovano spinosa concretezza nella realtà, di conseguenza nella vicinanza (ogni incontro finisce per lo più in discussione). A intorbidire il ménage una terza ossessiva presenza, quella di un uomo che si innamora a tal punto del protagonista da non poter evitare di perseguitarlo. Dovrebbe essere lui la figura risolutiva, quello che dipana l’intricata matassa dei sentimenti facendosi specchio del possibile e dell’impossibile, invece i suoi assalti finiscono quasi sempre per cadere nel ridicolo (volontario o involontario poco importa) affondando la solennità delle intenzioni. Ma il problema maggiore del film, caratteristica già presente in altre opere dello stesso Chereau, è che si prende troppo sul serio. Volendo superficialmente minimizzare si potrebbe ridurre il soggetto al rapporto tra un narcisista, un malato di mente e un’autolesionista (ruoli a tratti intercambiabili); senza arrivare a tanto ci si può limitare ad affermare che il triangolo messo in scena da Chereau, con un andamento indagatore da thriller, prova a scavare nella complessità degli affetti, accenna verità, sfiora problematiche universali, ma non evita banalità (tra le altre, il trauma del protagonista nella rivelatrice confessione finale), glissa su ovvietà (ma nessuno rivendica la proprietà di quel palazzo/rifugio in cui si rintana e “lavora” il protagonista?) e perde via via spessore. Bravissimo Romain Duris in un ruolo quanto mai antipatico, mentre rischia l’inflazione l’utilizzo in chiave “dolce, distaccata e determinata” di Charlotte Gainsbourg. Ottimo il prologo in metropolitana che evidenzia in nuce ciò che il resto del film sarà in grado di sviluppare con molta meno intensità.

L'amore fatale

[...]Chiudo gli occhi e ringrazio Dio ad alta voce per avermi concesso di esistere nello stesso tempo e luogo in cui vivi tu, e per aver permesso il verificarsi di questa strana avventura tra noi. Lo ringrazio per ogni piccola cosa che riguardi noi due. Questa mattina mi sono svegliato e sul muro accanto al mio letto c'era un disco perfetto di luce e allora L'ho ringraziato per aver fatto scendere su di te la luce dello stesso sole! [...]

da 'L'amore fatale', Ian McEwan

Cinema di personaggi, quello di Patrice Chéreau, non insiste certo sull'originalità degli eventi che racconta, non ha timore di affrontare situazioni già viste, non ricorre alla facile sorpresa. Persécution, presentato a Venezia 2009, conferma: un uomo (Romain Duris), una donna (Charlotte Gainsbourg), l'improvvisa ossessione amorosa di un terzo (Jean-Hughes Anglade) nei confronti del primo, l'abisso di una persecuzione sentimentale, un amore cieco che si fa destabilizzante per la vita relazionale del protagonista, germe che lo induce alla ridefinizione dei suoi orizzonti. Chéreau trae spunto da un avvenimento autobiografico, ma è una storia già narrata: Ian McEwan in L'amore fatale parte dalle medesime premesse. Chéreau riduce però all'ordinario: sia nel suo film che nel romanzo di McEwan la scintilla sentimentale scocca nel persecutore di fronte ad un evento traumatico; ma se nel film si tratta di un'aggressione fugace, di uno schiaffo repentino, le pagine di L'amore fatale si aprono su un ben più tragico incidente mortale. Ciò che interessa Chéreau è l'indagine della trama relazionale che lega i personaggi, dei rapporti di potere che si vengono a creare, delle correlazioni con l'ambiente sociale. La narrazione è rarefatta, procede per giustapposizione di momenti, di scene che rivelino concretamente sfumature e moti dello spirito dei suoi protagonisti. E' un cinema che si concentra sull'individuo, sulle sue contraddizioni, sulle sue laceranti e commuoventi meschinità, sui suoi desideri, sulle sue pulsioni più profonde, senza mai retrocedere, senza mai concedersi all'imbarazzo, senza paura di rivelarsi sgradevole, ma senza nemmeno l'ansia dell'enfasi, la necessità di porre accenti perturbanti: è cinema umanista, perché completamente ancorato all'interiore dei personaggi che inscena, e al contempo, negandosi alla catarsi dell'eccesso e della deformazione, incapace di essere conciliatorio. E' un cinema che ferisce, e mai risana.

'Sometimes / A wind blows / And you and I / Float In love / And kiss forever/ In a darkness / And the mysteries of love / Come clear/ And dance / In ligh t/ In you / In me / And show / That We / Are love'

Chéreau lascia che le inquadrature di cui è composto Persécution si adeguino ai gesti e ai tempi degli attori, al respiro dei personaggi, allo sviluppo intimo della scena, una caratteristica probabilmente mutuata dall'esperienza teatrale dell'autore che si dispiega nella concentrazione sul corpo attoriale, nella ricerca di una fisicità immediata che evochi la simultaneità del palcoscenico, che serbi spazio ai silenzi e alle pause: l'andamento spesso incerto dell'eloquio non è imbellettato dal montaggio, le goffaggini dei gesti sono accuratamente preservate, si tenta di cogliere in un'espressione non consapevole la verità del momento, di sentire la consistenza fremente dei corpi, qui ed ora (la scena di sesso tra Daniel e Sonia ne è l'emblema: Chéreau si sofferma, così come in Intimacy (2001), sulle timide balbuzie dei movimenti, sui tentennamenti, sul candido e vero grottesco della carne che si fonde, sulla tenerezza insieme complice e imbarazzata degli sguardi: non c'è spazio per la patina dell'erotismo, per quelle coreografie amorose che prediligono un'azzimata o ammiccante armonia alla rappresentazione spigolosa della realtà). La macchina da presa di Yves Cape, abituata alla centralità assoluta del corpo dell'attore nel cinema di Bruno Dumont, accentua il senso di presentificazione interno alle scene, percorrendole frenetica: macchina a mano, movimenti bruschi, scomposti, come da manuale dell'immersività spettatoriale, retaggi di un antico stampo documentaristico, panoramiche veloci a seguire l'orchestrazione dei dialoghi, pedinamenti ancorati ai personaggi, improvvise stasi su minuscoli dettagli. Nel tappeto sonoro del film, invece, tendenze realistiche come il ricorso all'overlapping, alla ricostruzione di trame uditive che verosimilmente intreccino e confondano voci e rumori, si uniscono a presenze elettriche stranianti: è uno scarto, un indizio, un inizio.

L'apparente verosimiglianza narrativa di Persécution, confermata dai sapienti tratti che descrivono la quotidianità di Daniel e amplificata da una certa distanza rispetto ai personaggi (di cui sposa il punto di vista, ma al cui sguardo raramente si sovrappone), presenta sottili increspature, spiragli che aprono chiavi di lettura inattese: Persécution è sì l'ennesimo e vibrante ritratto (termine che presuppone una separazione tra soggetto e oggetto) di un uomo e della sua lancinante e fisiologica, doestoijevskiana mediocrità, come spesso accade nell'opera di Chéreau, ma è al contempo proiezione totalmente aderente al suo paesaggio mentale, messa in scena letterale dei moti della sua anima. Il brano che chiude la pellicola è un'indiretta, lampante conferma: è la splendida, straziante versione di Antony Hegarty di un brano scritto da Angelo Badalamenti su testo di David Lynch, presente nella soundtrack di Velluto blu, Mysteries of love, canzone che accompagna il primo bacio tra Jeffrey e Sandy nel capolavoro di Lynch. Chéreau traccia una corrispondenza. Laddove Velluto blu, pur sviluppando una storia, era trasfigurazione dell'inconscio di Jeffrey ('Il film è dunque un sogno, ma un sogno strutturato', Michel Chion) nelle forme dell'immaginario trash della cultura statunitense - sitcom virata in dark, pruriti adolescenziali abbarbicati a una provocante, peccaminosa e depressa figura materna, miscela di kitsch e rimasticature freudiane, poetica dello scarto, in quanto rifiuto e al contempo deviazione perturbante dalla facciata standard della provincia americana e della sua weltanschauung - il film del cineasta francese dà concretezza cinematografica all'universo sentimentale di Daniel mentre ne narra le vicende, specchio della mente di un uomo (im)maturo (non come in Lynch di uno stilizzato personaggio adolescente) i cui fantasmi hanno quindi la stessa sostanza della realtà e difficilmente si distinguono da essa, dando vita ad una pellicola sospesa: è già il delinearsi di una caratteristica del personaggio, una questione di orizzonti, l'immaginazione confinata nei limiti del reale, nel moto centripeto di un'interiorizzazione che non si concede fughe. La narrazione si apre così ad un'ambiguità mai risolta, dove il simbolico trova corporeità e la materia si fa rimando. Se, a detta dello stesso Chéreau, i cantieri in cui Daniel lavora sono correlativi oggettivi dell' inesausto costruirsi di un cantiere sentimentale ('C'è una metafora evidente nei cantieri in cui lavora ed è un uomo in cantiere lui stesso, in costruzione.'), la relazione strettissima tra rappresentazione mentale e narrato non si esaurisce con questo legame.

Esiste anche un punto di snodo, l'incipit di questo viaggio nell'abisso interiore del protagonista nelle forme del realismo: terminati i titoli di testa (dove i nomi si sovrappongono gli uni agli altri e poi svaniscono, senza scorrere, sul medesimo sfondo nero), Daniel s'addormenta su un divano; mentre questi dorme

1) sognando blatera confusamente qualcosa circa delle 'chiavi' e un 'autobus',

2) nel cantiere/mente fa il suo ingresso silenzioso, quasi fantasmatico, le fou, personaggio che nella sequenza precedente aveva avuto con il protagonista un fugace contatto,

3) riceve una telefonata da Sonia, che lascia un messaggio alla segreteria telefonica

1) Le 'chiavi' si riveleranno, in un litigio, elemento tangibile del lessico relazionale tra Daniel e Sonia, basato su un'area semantica totalmente aderente alla palpabile metafora casa/anima, che percorre l'intera pellicola; le porte come barriere che preservino il cuore dalle intemperie dell'esterno; si scoprirà l' 'autobus c'ome componente fondamentale della tragica agnizione finale, in cui Daniel, a cuore aperto, confessa la vera entità dei suoi traumi;

2) con quella prima penetrazione nell'universo di Daniel, le fou, poco più di un comparsa nell'incipit, inaugurerà la persecuzione (e quando dichiarerà a Daniel: 'Sono cambiato grazie a come mi hai guardato, quella mattina', riportiamo il pensiero allo sguardo distratto di Daniel che gli presta l'accendino: non l'ha guardato in alcun modo particolare; segno manifesto di follia o proiezione enfatica ed egocentrica da parte di Daniel dell'eroismo di un banale gesto?);

3) l'assenza fisica - e, quindi, a rigor di coerenza, anche simbolica, di Sonia - assumerà spesso la forma della distanza colmata dalla comunicazione telefonica, i telefoni squilleranno incessanti per tutto lo scorrere del film.

Mentre Daniel dorme e sogna, dunque, si manifestano in nuce caratteri e caratteristiche che germineranno ramificandosi fittamente durante la visione del film, anticipazioni leggibili come contingenze casuali, certo, ma allo stesso tempo segnali della natura (anche) 'mentale' delle immagini a venire, della dimensione del cinema come sogno, emanazione intima e personale. In questo territorio sospeso tra due poli si dipana una trama in cui la realtà si scioglie nella sua rielaborazione, all'insegna di rime e rimandi che delineano figure - mai incanalate verso un senso unico, suggestioni che centrifugano significati più che chiavi interpretative vere e proprie - del doppio e della compensazione: su tutto il personaggio di le fou, che perseguita Daniel così come Daniel perseguita Sonia; se il primo chiede al protagonista semplicemente di lasciarsi amare, il protagonista pretende continue prove d'amore dalla sua compagna; così sono presenti due figure di amici complementari per peso nell'economia affettiva di Daniel, così certe situazioni trovano eco in altre, come la rottura di un bicchiere o le dissertazioni sul tema del dono, presenti in due distinti momenti. Chéreau dunque non teme di essere letterale, crea una simbologia altamente materiale, in cui l'astratto necessità di realizzarsi nell'empirico: come alla sequenza del litigio tra Sonia e Daniel circa il mazzo di chiavi dimenticato al bar segue una sequenza in cui durante una telefonata Sonia chiede: 'Daniel, secondo te chiudo troppe porte?', alla confessione da parte di Daniel della propria, profonda paura dell'assenza, Chéreau fa esperire al protagonista, nella sequenza successiva, la fattualità della mancanza, facendo morire di fronte ai suoi occhi il motociclista, in un incidente (doppio dell''incidente' creato dalla madre per togliersi la vita?). Non è un caso, dunque, che nel finale Daniel risorga giocando contro questa logica ombelicale per cui ogni evento è riportato e ridotto egocentricamente alla propria piccola storia: insieme a Sonia raccoglie i cocci del bicchiere infranto, ma non quelli della relazione che li lega; se ne andrà, libero, finalmente cambiato, accettando la separazione (dice Chéreau: 'In generale preferisco che una separazione sia più terribile, ma in questo caso ero sicuro che Daniel sarebbe stato meglio con questo allontanamento più sereno. Ho fatto tutto il film perché volevo che Daniel stesse meglio').

Society

Prendendo vaga ispirazione dalle tesi a cui Ross Chambers giunge in Loiterature, si potrebbe affermare che la struttura di Persécution rispecchi chiaramente la condizione lavorativa di Daniel: non si basa infatti su un andamento drammaturgico canonico, razionale, figlio della routine meccanica del ritmo di un lavoro regolare, ma riflette invece la possibilità, seppur momentanea, di un'organizzazione senza vincoli delle proprie risorse. Le scene del film non si susseguono, dunque, secondo logiche causali, non si legano secondo criteri puramente cronologici: il tempo di Persécution è quello di un tragitto interiore, non obbedisce ad alcuno schema, ricalca l'egoismo (mascherato da infinita e autoindulgente generosità) del protagonista, basandosi le associazioni del montaggio sull'autoreferenzialità sopradescritta. La centralità della gestione del proprio tempo è evidente, poiché la differenza di impiego tra Daniel e Sonia è elemento fondante il conflitto tra i due: se lei, donna in carriera, è distante, lo è spesso per motivi (viaggi) di lavoro; se lui è irrequieto è anche perché ha il tempo per esserlo, perché la flessibilità implica il poter indirizzare a piacimento la propria concentrazione, coltivando sino all'ossessione le proprie fobie per poi correre stremati a riparare al tempo perduto, privilegio e, allo stesso tempo, croce; se Daniel è esigente con gli altri almeno quanto lo è con se stesso (curandosi degli amici, impegnandosi nel volontariato) è perché non percepisce la disparità di tempo a disposizione tra se stesso e chi lo circonda; se Sonia dimostra una calma al limite dell'anaffettività, se agisce razionalmente, se è una fine conoscitrice dell'economia sentimentale (quando Daniel le chiede: 'Hai lasciato tanta gente?', lei risponde: 'A palate'), è anche perché obbligata dalla professione a gestire con attenzione le proprie energie, a seguire la regolare cadenza del ritmo lavorativo, a staccare da se stessa per abitudine e contratto. Vivendo entrambi differenti alienazioni, sono alieni l'uno all'altro; impossibilitati ad un dialogo, abitano diversi pianeti. Chéreau declina dunque il tema, caro al cinema moderno che fu, dell'incomunicabilità, dandogli, in linea con l'intero film, consistenza concreta, intimamente politica, adeguando quello che un tempo sarebbe stato un dramma borghese ad una rinnovata configurazione del mondo del lavoro e, va da sé, del panorama sociale. In questo senso le figure di Daniel e Sonia sono perfetto ribaltamento delle canoniche rappresentazioni di maschile e femminile al cinema, che Gabrielle (2005), descrivendo 'il passaggio dalla pretesa (ottocentesca) di governare il mondo, di averlo sotto controllo, al tratto (novecentesco) dell'esplosione del caos, della lacerazione interiore, dell'irrisolvibilità del dramma' (Ezio Alberione su duellanti), pienamente ribadiva: l'uomo sostenitore della ragione, la donna portatrice di istanze passionali e irrazionali; una simbologia antica, un percorso che da Adamo ed Eva giunge al noir americano e lo oltrepassa, e che Chéreau confermava anche nel film più vicino a Persécution, quell'Intimacy in cui l'idillio di inspiegabili e reiterati congressi carnali si frantumava a causa dell'esigenza del personaggio maschile di capire, comprendere. Curiosamente Charlotte Gainsbourg interpreta, dunque, in Persécution, una sorta di nemesi della Lei di Antichrist (Von Trier, 2009), radicalizzazione estrema della cristallizzazione simbolica del femminile in quanto fonte di moti inconoscibili al raziocinio. Di fronte a tali schemi, ovviamente aberranti in relazione alla realtà ma legittimati dalla storia della rappresentazione simbolica, si riconosce a Chéreau, cineasta interessato a trasfigurare su pellicola l'irriducibile complessità del reale, la capacità di non fare di questo slittamento delle fossilizzate raffigurazioni del femminile nel maschile (e viceversa) una banale formula matematica, soprattutto in relazione al personaggio di Daniel: quella del protagonista sembra essere una paradossale e incontenibile necessità irrazionale di razionalizzare, fulcro di '[...] una serie continua di spostamenti delle configurazioni e delle relazioni di tracce di discorsi precedenti su maschile e femminile, in un processo di intertestualità omosessuale [....]'(Owen Heathcote, Alex Hughes, James S. Williams, Gay signatures: Gay and Lesbian Theory, Fiction and Film in France, 1945-1995) che contestualizza, seppur marginalmente, Persécution nel percorso che da L'homme blessé (1983) porta sino a Son frère (2003), passando per La Reine Margot (1994) e Ceux qui m'aiment prendront le train (1998), definiti da Julianne Pidduck, nel suo studio A cinema of collisions: Patrice Chéreau and the homosocial, come emblemi di un viaggio che, 'evitando di rappresentarli direttamente o di renderli manifesti', mappa diversi nuclei del 'recente discorso francese sull'omosessualità'. Le fou è, in quest'ottica, spettro evidente di un desiderio omoerotico represso, possibile doppio e rielaborazione dell'innegabile attrazione che Michel prova nei confronti di Daniel.

Parole, parole, parole

Questa compulsiva tendenza ad una malriposta razionalizzazione si manifesta in Daniel nella costante volontà di verbalizzare la realtà che lo circonda, riducendo il mistero delle cose alle semplificazioni del linguaggio. L'incipit ne è l'immediata esplicitazione: Daniel, dopo aver assistito in metropolitana all'aggressione, da parte di una mendicante, ai danni di una passeggera, insegue quest'ultima inondandola di domande sull'accaduto, nell'assurdo tentativo di comprendere tramite un'eventuale risposta quella complessa concomitanza di premesse personali e contestuali che hanno spinto la vittima a un lieve e fatale sorriso di troppo e l'assalitrice alla violenza fisica. Sono fiumi di parole quelli con cui Daniel cerca di smuovere dall'autocompiacimento della sofferenza Michel, facendo presunta chiarezza sulla sua vita, parole come lame quelle con cui irride il medesimo amico di fronte a terzi, semplificando la sua intera esistenza ad un bozzetto caricaturale, parole che si vogliono limpide, senza fronzoli, pragmatiche nel momento in cui Daniel cerca di radere al suolo l'imbarazzo normale di un primo incontro, quello tra Sonia e Thomas, parole scollate dall'inestricabile trama del discorso amoroso quelle con cui dimostra il suo amore a Sonia o lo pretende. Le parole del protagonista non comprendono mai la realtà: la deformano (Daniel parla di Thomas come di 'un fratello', del proprio 'migliore amico', qualcuno di cui Sonia dovrebbe essere gelosa, ma nell'economia del film e, quindi, del suo paesaggio mentale, è un personaggio minore, appena riconoscibile) o la idealizzano (quando a Sonia confessa di 'averla scelta' innamorato del suo sguardo, lei scoppia a ridere, come di fronte a un retaggio di spleen romantico-adolescenziale, come di fronte a un lirismo abusato da film caramelloso), sono espressioni egoisticamente volubili, senza alcun valore testimoniale (di fronte a Michel decide di non rispondere alla telefonata di Sonia, dice: 'Ho aspettato, che aspettino', ma nella sequenza successiva Chéreau lo inquadra mentre si introduce di soppiatto in casa della compagna). Per questo Michel gli urla: 'Per te siamo solo nomi'. Per questo Sonia gli dice: 'Parliamo col cuore in mano e andrà tutto bene'. Per questo Daniel guarisce quando la sua modalità di comprensione del reale, la verbalizzazione, diviene finalmente aderente alla realtà, quando alle sue parole corrisponde la verità della sua anima. Niente più deformazioni, niente più idealizzazioni. Quando Daniel riesce a 'dire' i suoi fantasmi, le fou, apparizione dickensiana, può finalmente svanire.