TRAMA

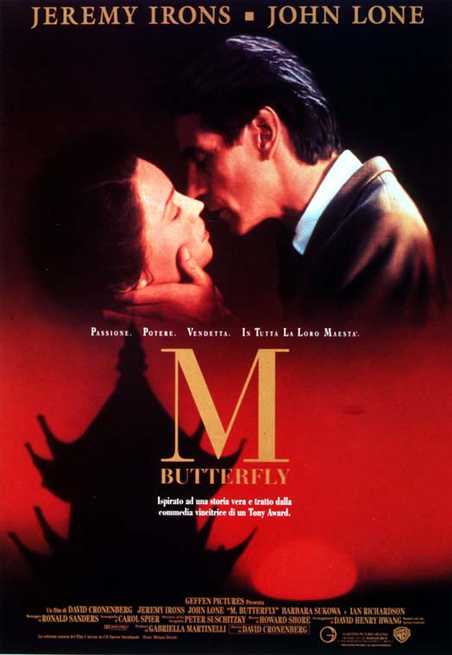

Beijing, 1964: addetto all’ambasciata francese in Cina, René Gallimard s’innamora di Song Liling, una cantante locale dell’opera, folgorato dalla sua interpretazione della Butterfly.

RECENSIONI

Mélo sentimentale dall’impianto classico, sempre più lontano dagli stilemi dell’orrore degli esordi di Cronenberg: la pièce di successo di David Henry Hwang (1988, con John Lithgow a Broadway e Anthony Hopkins a Londra), a sua volta basata su di un fatto di cronaca in auge in Francia nel 1986, nell’interpretazione del regista diventa emblematica della dissoluzione del genere sessuale, con allegorica mutazione della “carne”, accentuando però elementi che annientano la credibilità di ciò che accade, evitando sottolineature enfatiche del rapporto omosessuale ma spargendo dettagli per cui la spiegazione finale, stile La Moglie del Soldato, appare inverosimile senza sostare sul piano metaforico. L’ignoranza del personaggio di Jeremy Irons (ancora diviso fra due personalità dopo Inseparabili: una intollerante, l’altra progressista/innamorata) non è sufficientemente messa in rilievo con la drammaturgia che, temendo la prevedibilità, tende troppo i fili dell’ambiguità sbagliando misura. Cronenberg lascia in sospeso e sfuma oltremodo le personalità dei due protagonisti, confidando nell’ennesimo racconto “estremo” del suo cinema, che parli di sessualità e di segreti corporali, di confini fra immaginato, visione e concreto, con una chiusura dove follia e sanità possano confondersi, perché l’amato/a è una proiezione che può fare a meno dell’involucro corporale e delle rigidità del ruolo sessuale. Il testo di David Henry Hwang è anche un trattato sulle differenze culturali e l’etnocentrismo, sul maschilismo e i fervori filo-comunisti degli anni sessanta (ricorda Addio mia Concubina) ma Cronenberg epura per approdare a una complessa riflessione sul rapporto uomo/donna e sull’amore, dove la Madama Butterfly di Puccini inverte i ruoli (M. sta per Monsieur) di un’opera indice della superbia dei “diavoli bianchi”, per riscattare l’Oriente (ovvero il personaggio di John Lone, convincente in panni femminili come da curriculum al Teatro dell’Opera di Pechino) e rimarcare l’incomunicabilità fra culture, perpetrata anche dalle barriere sessuali che la società impone (l’est è donna, l’ovest è uomo, da cui il determinismo del dominio del genere maschile).

Mélo sentimentale dall’impianto classico, sempre più lontano dagli stilemi dell’orrore degli esordi di Cronenberg: la pièce di successo di David Henry Hwang (1988, con John Lithgow a Broadway e Anthony Hopkins a Londra), a sua volta basata su di un fatto di cronaca in auge in Francia nel 1986, nell’interpretazione del regista diventa emblematica della dissoluzione del genere sessuale, con allegorica mutazione della “carne”, accentuando però elementi che annientano la credibilità di ciò che accade, evitando sottolineature enfatiche del rapporto omosessuale ma spargendo dettagli per cui la spiegazione finale, stile La Moglie del Soldato, appare inverosimile senza sostare sul piano metaforico. L’ignoranza del personaggio di Jeremy Irons (ancora diviso fra due personalità dopo Inseparabili: una intollerante, l’altra progressista/innamorata) non è sufficientemente messa in rilievo con la drammaturgia che, temendo la prevedibilità, tende troppo i fili dell’ambiguità sbagliando misura. Cronenberg lascia in sospeso e sfuma oltremodo le personalità dei due protagonisti, confidando nell’ennesimo racconto “estremo” del suo cinema, che parli di sessualità e di segreti corporali, di confini fra immaginato, visione e concreto, con una chiusura dove follia e sanità possano confondersi, perché l’amato/a è una proiezione che può fare a meno dell’involucro corporale e delle rigidità del ruolo sessuale. Il testo di David Henry Hwang è anche un trattato sulle differenze culturali e l’etnocentrismo, sul maschilismo e i fervori filo-comunisti degli anni sessanta (ricorda Addio mia Concubina) ma Cronenberg epura per approdare a una complessa riflessione sul rapporto uomo/donna e sull’amore, dove la Madama Butterfly di Puccini inverte i ruoli (M. sta per Monsieur) di un’opera indice della superbia dei “diavoli bianchi”, per riscattare l’Oriente (ovvero il personaggio di John Lone, convincente in panni femminili come da curriculum al Teatro dell’Opera di Pechino) e rimarcare l’incomunicabilità fra culture, perpetrata anche dalle barriere sessuali che la società impone (l’est è donna, l’ovest è uomo, da cui il determinismo del dominio del genere maschile).