TRAMA

Tre romani in età da pensione decidono di lasciare tutto e trasferirsi all’estero, in qualche luogo su per giù esotico in cui vivere costa meno e i pochi euro a disposizione valgono di più. Ma si tratta di cambiare vita. E forse, in un certo senso, la cambieranno.

RECENSIONI

«Peut-etre», ripeteva l’anziana madre Valeria De Franciscis fra i suoi suoi vezzi francofoni, cercando la consueta intesa «inter nos» col figlio Gianni in quel Pranzo di Ferragosto che li vedeva entrambi al debutto, due esordienti tardivi in un’epoca, la nostra, che ha dimenticato la precedente e non immagina la successiva. In questa sospensione fatta di abitudini, di familiarità, di gesti ripetuti eppure sempre in bilico sulla fragilità degli anni che sono trascorsi, nel timore o nella realtà della solitudine, in quel quartiere della vita che è Roma, il paese più grande del mondo e l’ultima provincia dell’impero che fu, nasce e si muove il cinema di Gianni Di Gregorio; un cinema in cui Gianni veste i panni di Gianni e che si colloca qui e ora, ma in un qui e ora che è Lontano lontano, che più che essere, potrebbe essere, può darsi, peut-etre.

«Peut-etre», ripeteva l’anziana madre Valeria De Franciscis fra i suoi suoi vezzi francofoni, cercando la consueta intesa «inter nos» col figlio Gianni in quel Pranzo di Ferragosto che li vedeva entrambi al debutto, due esordienti tardivi in un’epoca, la nostra, che ha dimenticato la precedente e non immagina la successiva. In questa sospensione fatta di abitudini, di familiarità, di gesti ripetuti eppure sempre in bilico sulla fragilità degli anni che sono trascorsi, nel timore o nella realtà della solitudine, in quel quartiere della vita che è Roma, il paese più grande del mondo e l’ultima provincia dell’impero che fu, nasce e si muove il cinema di Gianni Di Gregorio; un cinema in cui Gianni veste i panni di Gianni e che si colloca qui e ora, ma in un qui e ora che è Lontano lontano, che più che essere, potrebbe essere, può darsi, peut-etre.

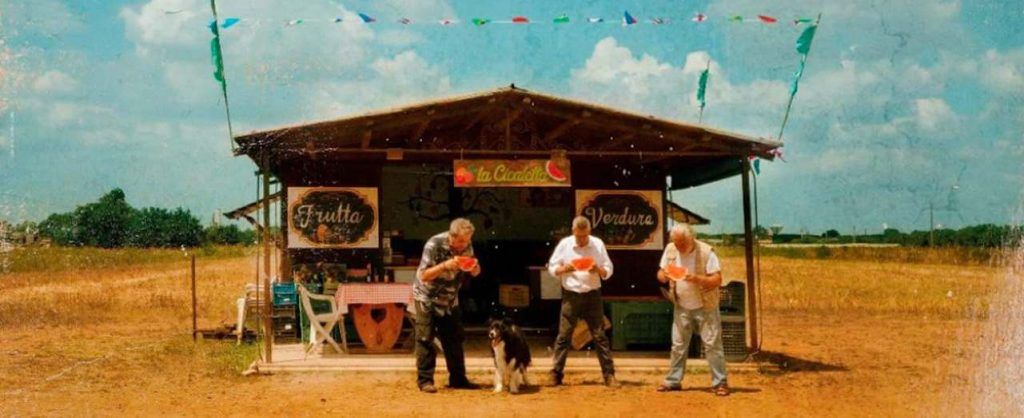

Così, tre anziani, uno che ha viaggiato, uno che ha insegnato latino e greco, uno che non è «mai uscito da Porta Settimiana», progettano di andarsene dall’Italia, perché altrove con la pensione -per chi ce l’ha- che qui non vale granché, farebbero un sacco di cose che non si capisce bene quali siano, ma le farebbero con un entusiasmo che si è perso tra la fila alle poste e la bevuta al bar, contando banconote che arrivano e sono già finite. Di Gregorio è, per la prima volta, non Gianni ma “il professore”: nei suoi ricordi, anni di insegnamento ginnasiale di cui il perdigiorno Giorgetto, a passeggio con la frutta fresca presa dal banco del fratello fruttivendolo, dubita che qualche studente ricordi realmente qualcosa. Col robivecchi Attilio nella sua villa fuori mano diventeranno un trio che sintetizza tre aspetti della romanità, dalla gloria del mondo latino, alle strade del popolo, alla periferia dei giramondo che ne hanno viste tante e le sanno raccontare. Ma mancava un aspetto, a questo quadretto di romani di Roma che vogliono andarsene, ovvero quello di chi arriva; così, intorno alle loro vite abitudinarie, orbita Abu e la sua storia che si scrive ogni giorno, la sua fuga senza esotismi, la sua età ben lontana da quella pensionabile, il desiderio di un futuro in terra canadese.

Così, tre anziani, uno che ha viaggiato, uno che ha insegnato latino e greco, uno che non è «mai uscito da Porta Settimiana», progettano di andarsene dall’Italia, perché altrove con la pensione -per chi ce l’ha- che qui non vale granché, farebbero un sacco di cose che non si capisce bene quali siano, ma le farebbero con un entusiasmo che si è perso tra la fila alle poste e la bevuta al bar, contando banconote che arrivano e sono già finite. Di Gregorio è, per la prima volta, non Gianni ma “il professore”: nei suoi ricordi, anni di insegnamento ginnasiale di cui il perdigiorno Giorgetto, a passeggio con la frutta fresca presa dal banco del fratello fruttivendolo, dubita che qualche studente ricordi realmente qualcosa. Col robivecchi Attilio nella sua villa fuori mano diventeranno un trio che sintetizza tre aspetti della romanità, dalla gloria del mondo latino, alle strade del popolo, alla periferia dei giramondo che ne hanno viste tante e le sanno raccontare. Ma mancava un aspetto, a questo quadretto di romani di Roma che vogliono andarsene, ovvero quello di chi arriva; così, intorno alle loro vite abitudinarie, orbita Abu e la sua storia che si scrive ogni giorno, la sua fuga senza esotismi, la sua età ben lontana da quella pensionabile, il desiderio di un futuro in terra canadese.

Nella sua evocativa ripetizione, quel Lontano Lontano immagina più di un altrove, di provenienza o di arrivo, ma è anche, come si accennava, malinconicamente stanziale, tutto racchiuso nell’immobilismo di un eterno presente che, fra sole, mare, campagna, buon cibo un po’ scrocco e un po’ no, è tutto sommato vivibile. Ma esistono i gesti imprevisti che fanno la differenza, gli sguardi inattesi che rimettono in moto gli entusiasmi, nonché le delusioni a cui si è fatta l’abitudine.

Nella sua evocativa ripetizione, quel Lontano Lontano immagina più di un altrove, di provenienza o di arrivo, ma è anche, come si accennava, malinconicamente stanziale, tutto racchiuso nell’immobilismo di un eterno presente che, fra sole, mare, campagna, buon cibo un po’ scrocco e un po’ no, è tutto sommato vivibile. Ma esistono i gesti imprevisti che fanno la differenza, gli sguardi inattesi che rimettono in moto gli entusiasmi, nonché le delusioni a cui si è fatta l’abitudine.

Nel suo cinema del presente spicciolo, quello in cui “nun c’ho na lira” descrive il pensionato capitolino al tempo dell’euro, Di Gregorio continua a mettersi in gioco mimetizzandosi nei suoi alter ego scritti, filmati e interpretati, nella luce chiara delle estati in cui le metropoli si svuotano e qualcuno resta a guardare la vita che passa o che, peggio, è passata, in cui, se ci si è persi il ristorante, si rimedia il cocomero al chiosco dietro l’angolo: l’ironia della postura anti-sgocciolamento è quel tocco di crepuscolarismo in cui la schiettezza del racconto, e delle sue semplici risoluzioni, diventa tema di fondo, accanto a quello squisitamente umano. Nato da una conversazione con l’amico e collega Matteo Garrone, è stato prima un racconto edito da Sellerio e adesso un film. L’ultimo film di Ennio Fantastichini che ci lasciò 63enne, poco dopo la fine delle riprese. Lo ricorda il regista: “Nascondeva dietro la sua spumeggiante leggerezza una grande tensione artistica e morale e ha trasformato il suo personaggio in un archetipo”.