TRAMA

Nel nord rurale della Francia del primo dopoguerra, Juliette, giovane orfana di madre, vive col padre Raphaël, un burbero reduce di guerra. A causa della sua indole di sognatrice che la porta a isolarsi è malvista dagli altri abitanti del villaggio, in particolare dagli uomini. Un giorno, lungo la riva del fiume, una maga le predice che “delle vele scarlatte” arriveranno per portarla via da lì: Juliette continua a sperarci finché un giorno la profezia non pare avverarsi, quando un affascinante aviatore le piove letteralmente dal cielo.

RECENSIONI

[Il mare] Mi accetta solo convertita nella sua natura:

plastica, fluida, disponibile,

identica a lui, in costante soliloquio,

senza esigenze di principio e fine,

indipendente da terra e cielo.

Cecília Meireles (Mare assoluto)

Chissà se Pietro Marcello conosce l’opera pittorica Saint Christophe traversant les eaux II, di Fabienne Verdier. La storia che ritrae, se così si può dire, è piuttosto nota perché molte sono le raffigurazioni che vedono il santo, protettore della vista, aiutare Gesù Bambino ad attraversare un corso d’acqua (da cui, naturalmente, il nome acquisito di Cristoforo). Leggenda vuole che, nel corso del tragitto, l’omone barbuto – o in altre raffigurazioni cinocefalo, cioè con la testa di cane – avvertisse che il carico che stava portando diveniva via via più gravoso. Ciò perché, come il Cristo bambino gli spiega, il fardello sulle sue spalle non era un infante solo, ma il mondo intero. L’iconografia tradizionale lo rappresenta di solito con un drappo scarlatto a mo’ di mantello oppure attorcigliato intorno ai fianchi. Nel bel film di Pietro Marcello c’è un’immagine, in particolare, che ricorda il dipinto che citavo poc’anzi; nella sua volontà di disgregazione del soggetto iconico, la pittrice parigina fa infrangere il blu col rosso, unici cromatismi visibili – forme astratte, che si lambiscono – per la traversata sacra. Ne Le vele scarlatte, due drappi rossi, verticali e in movimento, sono agganciati al velivolo di Jean, che potrebbe apparire come il salvatore venuto da lontano, la personificazione del sogno che si realizza (come la profezia di una, invero assai bonaria, Baba Jaga, pareva prefigurare). E chissà se il regista ha apprezzato (io molto, ma non importa!) il film Belfast, di Kenneth Branagh. È possibile di sì: quando Raphaël torna stremato dal fronte – la vicenda è ambientata in un periodo prossimo a quello della Grande Guerra – una delle primi particolari che nota in strada sono dei bambini che stanno giocando alla guerra con armi di fortuna o assemblate all’occorrenza. Lo sguardo del regista nord irlandese, come sappiamo, resterà per tutto il film all’altezza degli occhi di un bambino, Buddy, mentre Marcello si ricolloca subito più in alto, spargendo tuttavia la semente di una possibilità; la creatività ha a che fare col sogno ed entrambi hanno a che fare con la formazione della personalità: il veliero-giocattolo della piccola Juliette si trasforma, nella profezia, nel grande veliero che conduce lontani, che consente una piena realizzazione dei desideri). Anche se la contingenza rende difficile pensare a feste e celebrazioni, a partire dal 1968, a San Pietroburgo, in una giornata di fine giugno, ovvero dopo la consegna dei diplomi ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori, si issano lungo la Neva delle vele rosso scarlatto. L’imponenza del veliero si staglia sullo sfondo del crepuscolo infinito delle notti bianche sanpietroburghesi: una specie di miracolo laico che invita al compimento dei sogni, non solo scolastici. È l’infanzia-adolescenza che, in qualche modo, cede il passo all’illusione disillusa dell’età adulta, con tutto ciò che ne consegue, in termini di aspettative, come pure di inevitabili inciampi o sconfitte.

Chissà se Pietro Marcello conosce l’opera pittorica Saint Christophe traversant les eaux II, di Fabienne Verdier. La storia che ritrae, se così si può dire, è piuttosto nota perché molte sono le raffigurazioni che vedono il santo, protettore della vista, aiutare Gesù Bambino ad attraversare un corso d’acqua (da cui, naturalmente, il nome acquisito di Cristoforo). Leggenda vuole che, nel corso del tragitto, l’omone barbuto – o in altre raffigurazioni cinocefalo, cioè con la testa di cane – avvertisse che il carico che stava portando diveniva via via più gravoso. Ciò perché, come il Cristo bambino gli spiega, il fardello sulle sue spalle non era un infante solo, ma il mondo intero. L’iconografia tradizionale lo rappresenta di solito con un drappo scarlatto a mo’ di mantello oppure attorcigliato intorno ai fianchi. Nel bel film di Pietro Marcello c’è un’immagine, in particolare, che ricorda il dipinto che citavo poc’anzi; nella sua volontà di disgregazione del soggetto iconico, la pittrice parigina fa infrangere il blu col rosso, unici cromatismi visibili – forme astratte, che si lambiscono – per la traversata sacra. Ne Le vele scarlatte, due drappi rossi, verticali e in movimento, sono agganciati al velivolo di Jean, che potrebbe apparire come il salvatore venuto da lontano, la personificazione del sogno che si realizza (come la profezia di una, invero assai bonaria, Baba Jaga, pareva prefigurare). E chissà se il regista ha apprezzato (io molto, ma non importa!) il film Belfast, di Kenneth Branagh. È possibile di sì: quando Raphaël torna stremato dal fronte – la vicenda è ambientata in un periodo prossimo a quello della Grande Guerra – una delle primi particolari che nota in strada sono dei bambini che stanno giocando alla guerra con armi di fortuna o assemblate all’occorrenza. Lo sguardo del regista nord irlandese, come sappiamo, resterà per tutto il film all’altezza degli occhi di un bambino, Buddy, mentre Marcello si ricolloca subito più in alto, spargendo tuttavia la semente di una possibilità; la creatività ha a che fare col sogno ed entrambi hanno a che fare con la formazione della personalità: il veliero-giocattolo della piccola Juliette si trasforma, nella profezia, nel grande veliero che conduce lontani, che consente una piena realizzazione dei desideri). Anche se la contingenza rende difficile pensare a feste e celebrazioni, a partire dal 1968, a San Pietroburgo, in una giornata di fine giugno, ovvero dopo la consegna dei diplomi ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori, si issano lungo la Neva delle vele rosso scarlatto. L’imponenza del veliero si staglia sullo sfondo del crepuscolo infinito delle notti bianche sanpietroburghesi: una specie di miracolo laico che invita al compimento dei sogni, non solo scolastici. È l’infanzia-adolescenza che, in qualche modo, cede il passo all’illusione disillusa dell’età adulta, con tutto ciò che ne consegue, in termini di aspettative, come pure di inevitabili inciampi o sconfitte.

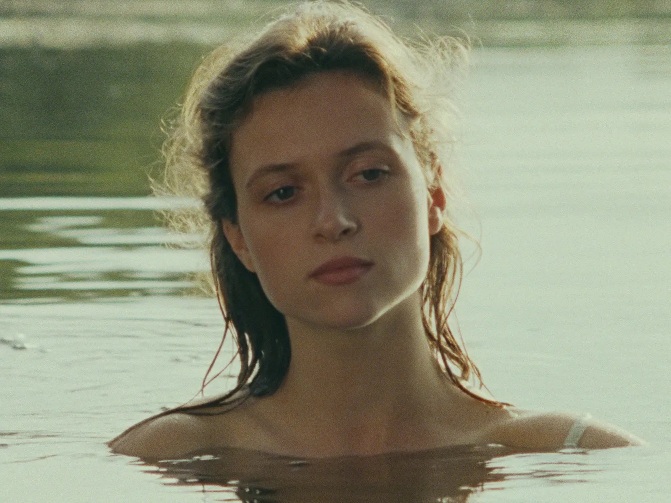

La tradizione della regata delle vele scarlatte è stata ispirata proprio dalla storia narrata da Aleksandr Grin, al cui romanzo omonimo Pietro Marcello incardina un lavoro che è, allo stesso tempo, fedele a sé stesso (e alla poetica di naturalismo magico, non a caso sfociante stilisticamente nell’afflato anarchico delle avanguardie, dell’autore casertano) e traditore, nell’accezione migliore del termine, delle pagine scritte. Libera, tradisce e tramanda, Marcello, a partire dalle ispirazioni che mossero la penna del romanziere russo: la visione di un giocattolo dalle grandi vele bianche e da qui un dubbio, dapprima più ludico che artistico, con l’idea che quel balocco sarebbe stato più emozionante con le vele di colore rosso, anzi scarlatto, uno scarlatto luminoso. Poi una sorta di epifania, che in fondo è il passaggio dal simbolico pedagogico e immaginifico del gioco al concreto dell’esperienza dell’adulto operoso. Grin infatti concludeva, sostenendo che, se le vele di quella nave, divenuta d’improvviso reale, fossero state scarlatte, per lui appariva possibile intuire la vera ragione del suo esistere. Il padre di Juliette, la protagonista della storia di L'Envol, è dunque un valido – e amorevole, al contrario di quello, assai più schivo, della fonte – falegname che si diletta come giocattolaio e non un uomo di mare, com’era nel racconto originario. E d’altra parte l’acqua, come ne La bocca del lupo, se si intende la connotazione semantica e non sintattica, rappresenta un luogo-non luogo di confine, sorta di abbraccio amniotico all’interno del quale figli senza madri ricercano una nuova prospettiva di vita, strutturano o sono obbligati a ristrutturare un’esistenza complicata. Complicata dalla galera, nel caso di Mary ed Enzo, da una reputazione sinistra – la strega, una che vive alla corte dei miracoli – nel caso invece della versione filmica de Le vele scarlatte. È un’acqua che dà ristoro ai sensi, che rende tangibile il miraggio di un amore, ma pure un liquido stagnante e mortifero, che risucchia entro le proprie viscere fangose, senza che l’essere umano possa – o debba avere l’ardire – di muovere un dito, obnubilato dall’idea di una vendetta compiuta ad arbitrio, ma in realtà quasi predestinato a una scelta che la natura comanda.

La tradizione della regata delle vele scarlatte è stata ispirata proprio dalla storia narrata da Aleksandr Grin, al cui romanzo omonimo Pietro Marcello incardina un lavoro che è, allo stesso tempo, fedele a sé stesso (e alla poetica di naturalismo magico, non a caso sfociante stilisticamente nell’afflato anarchico delle avanguardie, dell’autore casertano) e traditore, nell’accezione migliore del termine, delle pagine scritte. Libera, tradisce e tramanda, Marcello, a partire dalle ispirazioni che mossero la penna del romanziere russo: la visione di un giocattolo dalle grandi vele bianche e da qui un dubbio, dapprima più ludico che artistico, con l’idea che quel balocco sarebbe stato più emozionante con le vele di colore rosso, anzi scarlatto, uno scarlatto luminoso. Poi una sorta di epifania, che in fondo è il passaggio dal simbolico pedagogico e immaginifico del gioco al concreto dell’esperienza dell’adulto operoso. Grin infatti concludeva, sostenendo che, se le vele di quella nave, divenuta d’improvviso reale, fossero state scarlatte, per lui appariva possibile intuire la vera ragione del suo esistere. Il padre di Juliette, la protagonista della storia di L'Envol, è dunque un valido – e amorevole, al contrario di quello, assai più schivo, della fonte – falegname che si diletta come giocattolaio e non un uomo di mare, com’era nel racconto originario. E d’altra parte l’acqua, come ne La bocca del lupo, se si intende la connotazione semantica e non sintattica, rappresenta un luogo-non luogo di confine, sorta di abbraccio amniotico all’interno del quale figli senza madri ricercano una nuova prospettiva di vita, strutturano o sono obbligati a ristrutturare un’esistenza complicata. Complicata dalla galera, nel caso di Mary ed Enzo, da una reputazione sinistra – la strega, una che vive alla corte dei miracoli – nel caso invece della versione filmica de Le vele scarlatte. È un’acqua che dà ristoro ai sensi, che rende tangibile il miraggio di un amore, ma pure un liquido stagnante e mortifero, che risucchia entro le proprie viscere fangose, senza che l’essere umano possa – o debba avere l’ardire – di muovere un dito, obnubilato dall’idea di una vendetta compiuta ad arbitrio, ma in realtà quasi predestinato a una scelta che la natura comanda.

Non a caso, se il romanzo ragiona sulla dicotomia tra terra e mare, Pietro Marcello distingue le acque aperte, circoscritte e solidali, nella loro luminosità favolistica (molto efficace, in questo senso, la fotografia di Marco Graziaplena), dai rigagnoli infossati tra i canneti: un grembo e un sepolcro, una placenta e un dotto biliare, elementi che richiamano la vita e la rabbia/morte come dati soltanto istintivi, animaleschi. Costruendo, nella scena che rappresenta la condanna sociale dei pur diversissimi Longren e Raphaël, una dinamica con molte analogie, Grin usa l’impeto della tempesta, Marcello, la quiete apparente del terreno melmoso. Ed è così che Juliette, il secondo nucleo femminile della vicenda (il primo, solidissimo, è quello incarnato da Adeline), deve compiere per sé stessa un mutamento che agli uomini che la circondano non è riuscito: divenire fiato d’aria, sospeso, leggero, tra la terra e l’acqua, un essere umano compiuto e libero. Proprio come la hirondelle della poesia di Louise Michel, che legge sul finale: «Je ne sais quel écho par toi m’est apporté/ Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême,/ Il me faut, comme à toi, l’air et la liberté». Oppure, come di fatto avviene, scoprire che l’essenza del sogno di liberazione è dove non aveva mai creduto potesse trovarsi. Il rospo è femmina e il bacio non scioglie alcun incantesimo: le vele scarlatte sono quelle di cui sono fatti gli abiti della giovane, personaggio che, per inquietudini e atmosfera, sembra uscito da una favola oscura di Lo cunto de li cunti, di Basile. In una prospettiva femminile, non è il cavalier servente, o innamorato, che dir si voglia, a fungere da catalizzatore di consapevolezza. L’acquisizione di Juliette è tutta interiore e si concretizza infine in un gesto che è davvero d’amore, nel suo significato più profondo: concedere all’altro – e a sé stessi, ovviamente – la possibilità di rimettersi in piedi, di camminare… di andarsene, se lo si desidera, via lontano. In un certo senso, di sicuro assai più disperato, diciamo pure tragico, ci aveva provato anche suo padre, consegnando la polena lignea, raffigurante la madre, al largo dei mari: distaccandosene per sempre, ma perdendo in quel gesto anche ciò che di vitale gli rimaneva. E forse la maturazione della giovane Juliette, secondo l’idea di Marcello, giunge vicina a ciò che la poetessa brasiliana Cecília Meireles, ragionando su una definizione [1] di J.B. de Almeida Garrett, intendeva per saudade saggia: quella cioè che «lascia le cose passare, come se non passassero. Liberandole dal tempo, salvando la loro essenza di eternità. È l’unica maniera, del resto, di dare loro permanenza: renderle immortali nell’amore. Il vero amore è, paradossalmente, una saudade costante, senza nessun egoismo».

Non a caso, se il romanzo ragiona sulla dicotomia tra terra e mare, Pietro Marcello distingue le acque aperte, circoscritte e solidali, nella loro luminosità favolistica (molto efficace, in questo senso, la fotografia di Marco Graziaplena), dai rigagnoli infossati tra i canneti: un grembo e un sepolcro, una placenta e un dotto biliare, elementi che richiamano la vita e la rabbia/morte come dati soltanto istintivi, animaleschi. Costruendo, nella scena che rappresenta la condanna sociale dei pur diversissimi Longren e Raphaël, una dinamica con molte analogie, Grin usa l’impeto della tempesta, Marcello, la quiete apparente del terreno melmoso. Ed è così che Juliette, il secondo nucleo femminile della vicenda (il primo, solidissimo, è quello incarnato da Adeline), deve compiere per sé stessa un mutamento che agli uomini che la circondano non è riuscito: divenire fiato d’aria, sospeso, leggero, tra la terra e l’acqua, un essere umano compiuto e libero. Proprio come la hirondelle della poesia di Louise Michel, che legge sul finale: «Je ne sais quel écho par toi m’est apporté/ Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême,/ Il me faut, comme à toi, l’air et la liberté». Oppure, come di fatto avviene, scoprire che l’essenza del sogno di liberazione è dove non aveva mai creduto potesse trovarsi. Il rospo è femmina e il bacio non scioglie alcun incantesimo: le vele scarlatte sono quelle di cui sono fatti gli abiti della giovane, personaggio che, per inquietudini e atmosfera, sembra uscito da una favola oscura di Lo cunto de li cunti, di Basile. In una prospettiva femminile, non è il cavalier servente, o innamorato, che dir si voglia, a fungere da catalizzatore di consapevolezza. L’acquisizione di Juliette è tutta interiore e si concretizza infine in un gesto che è davvero d’amore, nel suo significato più profondo: concedere all’altro – e a sé stessi, ovviamente – la possibilità di rimettersi in piedi, di camminare… di andarsene, se lo si desidera, via lontano. In un certo senso, di sicuro assai più disperato, diciamo pure tragico, ci aveva provato anche suo padre, consegnando la polena lignea, raffigurante la madre, al largo dei mari: distaccandosene per sempre, ma perdendo in quel gesto anche ciò che di vitale gli rimaneva. E forse la maturazione della giovane Juliette, secondo l’idea di Marcello, giunge vicina a ciò che la poetessa brasiliana Cecília Meireles, ragionando su una definizione [1] di J.B. de Almeida Garrett, intendeva per saudade saggia: quella cioè che «lascia le cose passare, come se non passassero. Liberandole dal tempo, salvando la loro essenza di eternità. È l’unica maniera, del resto, di dare loro permanenza: renderle immortali nell’amore. Il vero amore è, paradossalmente, una saudade costante, senza nessun egoismo».

[1] Garrett definiva la saudade come «delicioso pungir de acerbo espinho».