TRAMA

Annecy, Savoia, alla fine di giugno. A bordo di un motoscafo arriva Jerome, un uomo di 35 anni, per trascorrere le vacanze. Dopo quell’estate sposerà la fidanzata Lucinda. Appena arrivato nella cittadina egli incontra Aurora, una vecchia amica che fa la scrittrice. Sarà lei a introdurlo alla sua padrona di casa e soprattutto a sua figlia, la diciottenne Laura. Seppure Jerome assicuri il suo disinteresse per le donne con il matrimonio alle porte, Aurora cerca di spingerlo tra le braccia di Laura. A quel punto Jerome, sempre affermando il contrario, inizia a comportarsi come un libertino: si avvicina gradualmente a Laura e organizza con lei una gita in montagna. Ad attirare completamente l’attenzione dell’uomo, però, arriva un’altra figura: la splendida Claire, sorellastra di Laura. In particolare, Jerome è fortemente attratto da una singola parte del corpo: il ginocchio della ragazza.

RECENSIONI

Il regista

Il regista

Jean-Marie Maurice Schérer, conosciuto come Eric Rohmer (1920-2010), è figura tanto complessa quanto lampante: teorico e pratico, redattore dei Cahiers du cinéma e autore della Nouvelle Vague, amico di Godard e Chabrol, inserito in un movimento e indifferente allo spirito del tempo. Nato paradossalmente col muto (vedi il primo corto: Journal d'un scélérat del 1950), inventore di un cinema della parola (ma non 'parola filmata'), ovvero una delle maggiori ipotesi di scrittura dialogica come centro della pellicola, che - di riflesso - è sua emanazione e conseguenza in immagini. Elogio della sceneggiatura, dunque, ma assegnando esattamente la stessa centralità alla messinscena, coltivata per sessanta anni secondo una concezione precisa e riconoscibile: 'La gestualità delle mani è altrettanto importante che l'espressione del viso (...). L'inquadratura che preferisco è quella ravvicinata, un poco più serrata del tradizionale piano americano, che permette di vedere le mani'. Parente lontano dei comédiens di due secoli prima, amante dei dialoghi di Courteline e debitore di Marivaux, di cui respingeva l'ascendenza. Contrario alle soggettive, contrario alla musica extradiegetica ('Quando ascolto delle parole, voglio sentire unicamente queste'), contrario all'irruzione del contemporaneo sullo sfondo: ne La mia notte con Maud l'iniziale coprifuoco nazista fu sostituito con una tempesta di neve, per costringere il personaggio di Trintignant a trascorrere una notte con la ragazza del titolo. Ostinato costruttore di un mondo a parte, sostanzialmente uguale a sé stesso ma con piccole e infinite variazioni, Rohmer ha provato a 'mettere ordine' equilibrando la sua opera con la divisione in cicli (sei Racconti morali, sei Commedie e proverbi, quattro Racconti delle stagioni), ma l'essenza dei suoi film ha dimostrato che il reale non si classifica: la contingenza sfugge sempre, è davvero un gioco dell'amore e del caso (Marivaux lo chiamava hasard: che significa anche rischio, pericolo). C'è uno scarto tra la geometria del racconto e l'aspetto prismatico della vita, una fuga in avanti della verità rispetto alla narrazione, e quello scarto è la sua grandezza. Vedere un film di Rohmer è avere la sensazione di inquadrare gradualmente figure e azioni, l'impressione di aver compreso i personaggi: ma non precisamente, non scientificamente perché qualcosa resta impalpabile, qualcosa non torna. Domina la sovrastruttura del carattere sociale: il travestimento nelle parole confonde le personalità, sonda il conflitto tra l'essere e il mostrare, lo slittamento tra il dire e il fare. Ecco perché i protagonisti affermano sempre il contrario di ciò che fanno: se si dicono osservatori di una situazione vi intervengono attivamente, se si dicono disinteressati a una donna in realtà la desiderano, se si dicono fuori da un conflitto sentimentale essi vi sono dentro.

L’universo Rohmer contiene 24 film per il cinema, 51 titoli in tutto tra corti, documentari e lavori televisivi. I risultati sono anche diseguali, naturalmente, ma quando la filmografia trova la quadra diventa una miniera di perle: prima de Il ginocchio di Claire c’è il capolavoro La collezionista e il rovello pascaliano de La mia notte con Maud; dopo c’è il memorabile finale de L’amore il pomeriggio, il ballo a quattro di Pauline alla spiaggia e così via. Rohmer oggi è un regista diventato aggettivo (“rohmeriano”). Se la statura di un autore si legge in controluce nella ricaduta sulla cinematografia successiva, allora è una pietra angolare nella Storia del cinema. I suoi semi germogliano, nei terreni naturalmente fertili e in quelli più occulti e insospettati: direttamente nei film parlati di Manoel de Oliveira, l’altra grande possibilità della pellicola casa della parola; nelle spiagge della filmografia di Ozon, suo allievo all’università (per ultimo, l’inizio di Jeune et Jolie può essere inteso come rilettura di una situazione rohmeriana); indirettamente nella teatralità ostentata di Catherine Breillat, perché se guardiamo Anatomie de l’enfer vediamo Rohmer reimpaginato nell’eros; nella trilogia di Linklater, Before Sunrise / Before Sunset / Before Midnight, ovvero Jesse e Celine che parlano e parlano per esporre le loro “morali”, la manifestazione più rohmeriana precipitata nell’America contemporanea.

La sceneggiatura

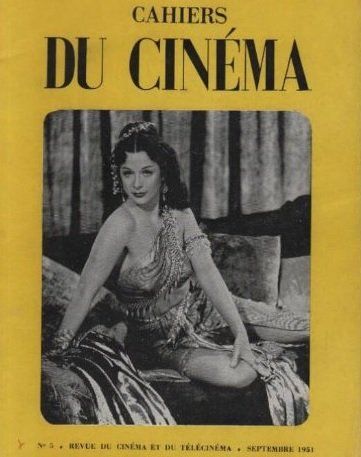

Il ginocchio di Claire è ispirato al racconto breve La roseraie (Cahiers du Cinéma n.5 - settembre 1951) scritto a quattro mani da Eric Rohmer e Paul Gégauff, poi sceneggiatore di Chabrol. Ma non è affatto una trasposizione: rispetto al testo di Rohmer e Gégauff, la sceneggiatura Le genou de Claire introduce una serie di variazioni essenziali. La più significativa: mentre nel racconto l'attrazione del protagonista è catturata dalla porzione di collo inferiore alla nuca, lo script elabora il 'classicismo' di questo desiderio e reindirizza il centro della seduzione verso il ginocchio, tratteggiando così il simbolo fondativo della pellicola. Nel film La roseraie è omaggiato da un dialogo di Aurora, che lo racconta sottoforma del vecchio progetto per un suo romanzo. Per il resto, lo sceneggiatore di Eric Rohmer è Eric Rohmer.

Gli attori

La sublime antipatia di Jean-Claude Brialy è perfetta per il ruolo di Jerome. L'attore gira il suo unico film con Rohmer a 37 anni, con una carriera recitativa già forgiata dall'apprendistato chabroliano (da ricordare almeno il seminale Le beau Serge del 1958): e il legame con Chabrol non è certo casuale perché, a ben vedere, il presupposto narrativo de Il ginocchio di Claire - un involucro di parole che occulta la realtà - non è così lontano dai noir del cineasta parigino. L'interprete non è più giovanissimo e per questo sembra offrire una recitazione più sviluppata e compiuta, modulata sull'archetipo del libertino, illuminando precisamente i vari angoli dell'inganno sentimentale. Il gineceo è composto, in ordine di apparizione, dalla figura metalinguistica di Aurora Cornu (Aurora); dalla lattiginosa e rivelatoria Béatrice Romand (Laura), da qui attrice rohmeriana; dal chiaro oggetto del desiderio Laurence de Monaghan (Claire), sublimazione freudiana che sostiene l'intreccio. Le tre donne, i simboli che rappresentano torneranno poi nella nota sequenza onirica de L'amore il pomeriggio. A contorno si lasciano apprezzare la madre interpretata da Michèle Montel, incursione ironica nel contrasto generazionale, l'irruenza di Gilles raffigurata in Gérard Falconetti, e soprattutto un diciannovenne Fabrice Luchini nella parte di Vincent, l'amico di Laura: questo in un breve dialogo con Jerome riflette sull'essenza di una relazione ('Il primo rapporto è sempre fisico') e, come ipotetico correlativo giovane del protagonista, anche lui si affretta a negare ogni possibile incrocio sentimentale.

Gli altri

Il vero protagonista della crew, come sempre, è il direttore della fotografia Néstor Almendros. Maestro della luce naturale, lo spagnolo sfrutta a dovere tutti gli elementi sul set: lo sfondo bucolico della Savoia, il lago di Annecy, la città omonima, i giardini a perdita d'occhio come quinte da cui entrano/escono i personaggi. In una storia di illusioni paradossalmente rischiarata dai bagliori del sole, tra l'altro, la sua peculiare interpretazione dell'illuminazione smentisce l'equivoco sulla teatralità presunta nell'opera del cineasta. Esempio: nella sequenza di Claire sulla scala la ricaduta della luce solare, che dipinge dolcemente il lato destro delle gambe della ragazza, focalizzando sul ginocchio come una lente d'ingrandimento, è un risultato in nessun modo riproducibile su un palcoscenico. Il montaggio è affidato a Cécile Decugis, che seguirà il regista fino a Le notti della luna piena (1984). Producono Barbet Schroeder e Paul Cottrell. Nella versione italiana, purtroppo, è diventato famoso anche il doppiaggio: Il ginocchio di Claire ha subito uno dei peggiori doppiaggi di sempre, con battute in asincrono e intonazioni totalmente sbagliate, gettando lo spettatore assennato nella disperazione soprattutto nei dialoghi tra Jean-Claude Brialy e Aurora Cornu. Impossibile vederlo in italiano.

Il film

Scandito da didascalie che segnano il passare dei giorni, in blu su sfondo rosa, il film si apre lunedì 29 giugno 1970: il protagonista Jerome arriva in motoscafo, da estraneo penetra in un microcosmo, il suo ingresso innesca l'intreccio. Già sintomatica la prima scena: Aurora chiama Jerome da sopra un ponte (soprannominato 'il ponte degli amanti') con voce strascicata, proponendo subito la parodia di uno squarcio romantico, accennando all'ambiguità della loro amicizia. Un incontro casuale: - Jerome: 'Visto, tutto è possibile' - Aurora: 'Con me sì'. L'incipit dell'impianto dialogico, in un semplice scambio, immerge la storia nel ventaglio delle possibilità ('tutto è possibile') e insieme introduce alla prima illusione: fuori dalla costruzione mentale di Jerome niente è possibile davvero. 'Non guardo più le donne. Non le guardo più perché mi sposo. Ti racconto tutto se vuoi: pranziamo insieme'. Nell'ambivalenza della frase il personaggio di Jerome si presenta: egli sta per sposarsi, ostenta il suo matrimonio, torna nella casa d'infanzia solo per venderla, non ha più l'età per corteggiare ragazze. Come il protagonista de La mia notte con Maud, sostiene che le donne non gli interessano. Almeno così dice: e mentre lo afferma - infatti - nel dialogo Jerome/Aurora gli attori recitano avvicinandosi continuamente l'uno all'altro, cercano il contatto, si toccano. Jerome si tradisce: con la sua compagna invisibile hanno effettuato molti tentativi di lasciarsi, racconta, se non è accaduto significa che devono stare insieme. Il matrimonio è sancito per esclusione. Gli eroi delle storie hanno gli occhi bendati, commenta Aurora contemplando Don Chisciotte, qui invece l'anti-eroe applica metaforicamente le bende agli occhi di chi ascolta e guarda: Jerome tesse un manto di parole per avvolgere la verità, ma - come da ammissione matrimoniale - non può occultarla completamente perché la realtà si riaffaccia, appare all'improvviso nello spazio tra una battuta e l'altra. Dopo l'inizio esemplare, che contiene il film in potenza, ecco sviluppare i vari scenari della storia che - come uso in Rohmer - si nutrono di archetipi: il rapporto ambiguo tra Jerome e Aurora, vecchi amici di cui non si conosce il passato; l'avvicinamento con Laura, ninfa di campagna, che introduce al tentato idillio campestre; l'apparizione di Claire e la subitanea infatuazione per lei, il tentativo di screditare il suo ragazzo; il doppio Laura/Claire (la mora/la bionda), dove la seconda è rovesciamento della prima e versione moltiplicata della sua parte attrattiva e seducente; il ginocchio simbolo, sostituzione dell'atto sessuale ma anche punto fisico di svolta, ultima 'materia di sogno' che porterà Jerome a ricadere nella realtà.

Aurora è figura unica nella prima filmografia rohmeriana. E' una scrittrice che vuole manovrare la storia che osserva, intende le figure solo in quanto personaggi ma, allo stesso tempo, è pienamente consapevole che un gioco basato sulle apparenze può avvitarsi nel nulla: 'C'è sempre un soggetto, ma non c'è bisogno che le cose accadano. Se si dovessero sviluppare tutti i soggetti, allora non si finirebbe più'. A livello tecnico, essa può essere letta come l'incarnazione in campo della caratteristica voice off che permea i Racconti morali (non a caso qui assente); a livello figurato - invece - allunga il sospetto della presenza dell'autore all'interno del racconto: forse potenzialmente tutto Il ginocchio di Claire è una storia inventata dalla stessa Aurora, brandello stralciato dai suoi libri, possibilità narrativa sbozzata e non sviluppata, proprio come il racconto sulla pallina da tennis ('Non c'è bisogno che le cose accadano'). La donna è possibile alter ego del regista, dunque, così si spiega la sua implicita conoscenza dei fatti, le previsioni (sempre azzeccate) sul proseguo della vicenda, e soprattutto così si inquadra la dislocante rivelazione finale: Aurora non è sola, ha un fidanzato, è sempre stata lontana dal balletto sentimentale dell'intreccio. Il demiurgo è fuori dalla storia. Laura si offre come presagio di Claire. Entrando in scena prima della protagonista, di cui è sorellastra (attenzione: un legame di sangue incompiuto), questa occupa uno spazio narrativo fondamentale di disvelamento sull'intreccio. Più giovane e ingenua, Laura sbuccia la cipolla delle parole e rivela il sentire reale degli altri personaggi: 'Ai tuoi tempi non c'era più amore, ma forse più ipocrisia', dice rivolta alla madre. La sua figura, pur mantenendosi nella cornice letteraria fondante, resta la più nitida, quella pienamente anticipata dalla scrittrice Aurora: come previsto Laura si avvicinerà a Jerome ma all'ultimo si tirerà indietro. Immagine apparentemente nivea e virginale, Laura avanza un'ipotesi di idillio campestre: lei e Jerome fanno una gita in montagna, momento chiave, culmine e fine del loro avvicinamento.

Aurora è figura unica nella prima filmografia rohmeriana. E' una scrittrice che vuole manovrare la storia che osserva, intende le figure solo in quanto personaggi ma, allo stesso tempo, è pienamente consapevole che un gioco basato sulle apparenze può avvitarsi nel nulla: 'C'è sempre un soggetto, ma non c'è bisogno che le cose accadano. Se si dovessero sviluppare tutti i soggetti, allora non si finirebbe più'. A livello tecnico, essa può essere letta come l'incarnazione in campo della caratteristica voice off che permea i Racconti morali (non a caso qui assente); a livello figurato - invece - allunga il sospetto della presenza dell'autore all'interno del racconto: forse potenzialmente tutto Il ginocchio di Claire è una storia inventata dalla stessa Aurora, brandello stralciato dai suoi libri, possibilità narrativa sbozzata e non sviluppata, proprio come il racconto sulla pallina da tennis ('Non c'è bisogno che le cose accadano'). La donna è possibile alter ego del regista, dunque, così si spiega la sua implicita conoscenza dei fatti, le previsioni (sempre azzeccate) sul proseguo della vicenda, e soprattutto così si inquadra la dislocante rivelazione finale: Aurora non è sola, ha un fidanzato, è sempre stata lontana dal balletto sentimentale dell'intreccio. Il demiurgo è fuori dalla storia. Laura si offre come presagio di Claire. Entrando in scena prima della protagonista, di cui è sorellastra (attenzione: un legame di sangue incompiuto), questa occupa uno spazio narrativo fondamentale di disvelamento sull'intreccio. Più giovane e ingenua, Laura sbuccia la cipolla delle parole e rivela il sentire reale degli altri personaggi: 'Ai tuoi tempi non c'era più amore, ma forse più ipocrisia', dice rivolta alla madre. La sua figura, pur mantenendosi nella cornice letteraria fondante, resta la più nitida, quella pienamente anticipata dalla scrittrice Aurora: come previsto Laura si avvicinerà a Jerome ma all'ultimo si tirerà indietro. Immagine apparentemente nivea e virginale, Laura avanza un'ipotesi di idillio campestre: lei e Jerome fanno una gita in montagna, momento chiave, culmine e fine del loro avvicinamento.

Nella seconda parte l'ingresso di Claire: a metà, dopo 45 minuti, la sua comparsa spacca il film. Vista prima in fotografia (come Lucinda, la futura sposa di Jerome: un altro doppio) Claire appare in costume, fulgida in pieno sole, e subito accoglie il suo ragazzo Gilles con un bacio appassionato. La verità delle cose si afferma proprio sotto gli occhi di Jerome, ma non per questo si impone: al contrario egli respinge la contingenza, continua a sviluppare la tela dialogica, torna quindi all'amica scrittrice. In questo senso il paragone con Le relazioni pericolose, suggerito originariamente dal critico Gérard Legrand, funziona solo in versione parodica: il film ricompone implicitamente la scommessa del romanzo di Laclos, installata sul paragone Jerome/Valmont e Aurora/Marchesa de Mereuil, ma Jerome non è un vero libertino, è un Valmont mutilato (non vuole possedere la preda, si limita al ginocchio), non è tragico ma inopportuno e grottesco. Disposta ogni pedina, qui si sviluppa un movimento di coppia (Claire/Gilles e Laura/Vincent) da cui il solo Jerome resta escluso. La scena del ginocchio si apre come quadro fra amanti: Claire e Gilles raccolgono insieme i frutti di un albero, sono l'uno davanti all'altro a lati opposti dell'inquadratura, divisa dalla scala che la taglia a metà suggerendo un triangolo figurato. Dalla posa di Claire il ginocchio in rilievo sfugge all'armonia della figura: l'elemento di seduzione viene offerto naturalmente a Jerome, il ginocchio si pone appena sopra la linea della vista, è l'unico frutto da cogliere. Laura sembra ancora comprendere e 'svelare' la situazione. Nella ripresa successiva le coppie danzano, Jerome è l'unico che non balla. 'Mettile una mano sul ginocchio: ecco l'esorcismo'. Il ginocchio di Claire viene toccato prima dal fidanzato Gilles: a quel punto Jerome, con l'intervento demiurgico di Aurora, ottiene il primo contatto attraverso uno stratagemma. Il movimento manovrato da Aurora, il falso scivolamento di Jerome per arrivare a toccare il ginocchio, Claire ignara e presa in trappola, le scuse fittizie di Jerome: la composizione della scena è, semplicemente, uno dei momenti più alti del magistero rohmeriano, catena di mosse e frasi orchestrata con suprema maestria, successione implacabile che strappa il velo sulla parola. Azione e desiderio finalmente coincidono: l'azione è compiuta, il desiderio sublimato. Non resta che tentare di screditare Gilles agli occhi di Claire, ennesima illusione (anche ottica: il ragazzo non sta con un'altra, Jerome equivoca la prospettiva), coltivare l'ultimo inganno sotto i colpi di un temporale. Jerome replica tecnicamente il gesto di Gilles, accarezza il ginocchio, ma il contatto subisce un rovesciamento radicale: non è momento felice ma malinconico, la ragazza non ride ma piange, la pioggia sostituisce il sole (il tempo non è mai casuale in Rohmer). Una lunghissima inquadratura senza nulla di sublime, non c'è seduzione né sentimento: è un mero atto fisico, la mano striscia come un serpente, è abuso di una debolezza, sopraffazione dalla posizione dominante. Il gesto viene poi descritto da Jerome ad Aurora, spacciato come prova di coraggio ('Non ho mai fatto niente di così eroico'), ma siamo già nel campo della letteratura. 'E' molto ben raccontato' commenta Aurora, ma raccontare è il contrario di vivere: l'atto è avvenuto, la parola sterilizzata, la narrativa beffata dai fatti. Claire non si è mai allontanata da Gilles: quando Jerome è partito, quando è già fuori campo, i due sono ancora insieme, si avvicinano dolcemente, restano amanti. La realtà ha l'ultima parola.

Quinto racconto del ciclo, Il ginocchio di Claire non propone una morale ma descrive una morale: la tratteggia per poi smentirla, la mette in abisso di parole per poi svelarne l'inganno. Film di doppi, sabotaggio degli archetipi, gioco feticista di illusioni, castello dialogico da smontare: perfino sottovalutato, forse perché si colloca tra due colonne (La mia notte con Maud del 1969 e L'amore il pomeriggio del 1972), oggi più che mai appare simbolo dell'autore. Tassello centrale nella galassia Rohmer perché racconta minuziosamente il suo modo di scrivere una sceneggiatura, studiare la composizione di un'immagine, disporre la costruzione di una scena, proporre una nuova idea cinematografica e insieme visione del mondo.

Parole

Jean-Claude Brialy deve relazionarsi con tre donne nel film, pur rimanendo implicitamente fedele all'invisibile Lucinda. Nel momento in cui lo fa, la sessualità viene soppressa dalla sua recitazione: e naturalmente diventa tutto più sensuale (...). Se dovessi dire che Il ginocchio di Claire è un film sul desiderio di accarezzare un ginocchio, sarei lontano un milione di chilometri dal cuore della pellicola. Eppure, in un certo senso, Il ginocchio di Claire racconta davvero il sentimento di Jerome per il ginocchio di Claire, che è un ginocchio splendido. Quel ginocchio irraggiungibile, per Jerome, rappresenta tutte le meraviglie che sta per lasciarsi dietro.

Roger Ebert

Perché il ginocchio, da dove viene questa fissazione, forse da qualche reminiscenza letteraria o poetica? Vallo a capire! Poeti antichi e moderni hanno cantato le donne, in generale o nel dettaglio, corpo, viso, occhi, capelli, spalle, gola. Ma il ginocchio? Non mi risulta. Neanche gli esperti del corpo femminile hanno mai pensato a questa parte generalmente disprezzata, spesso ingrata, a volte seducente come la porzione che affligge il povero Jerome. Al massimo troviamo in Voltaire: 'Contes d'amour d'un air tendre il faisait / Et du genou le genou lui serrait'.

Philippe d'Hugues - Marivaux sur les bords du lac d'Annecy - Le Figaro

Quello che dico non lo dico con le parole.

Eric Rohmer