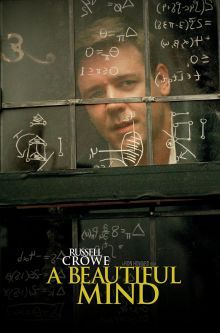

TRAMA

La storia vera di John Nash, geniale matematico entrato a Princeton nel 1947 per una specializzazione post laurea, ossessionato dal pensiero di trovare un’idea rivoluzionaria e… dalla sua “bella mente”.

RECENSIONI

Ron Howard, uno dei più qualunque dei registi qualunque di Hollywood, gira una sorta di suo 'grande film malato'. Come noto, la definizione è di Truffaut e si riferisce alle più imperfette e diseguali delle pellicole d'Autore, film come Marnie del grande Hitch (sempresialodato) che sfuggono al controllo del proprio demiurgo e s'illuminano di luce 'propria', benché fioca, intermittente, obliqua. Ammesso e concesso che Ron Howard non sia un Autore, ma pura convenzione, il suo A Beautiful Mind ha momenti 'malati' che sembrano sfuggire a quel p(i)attume cinematografico al quale l'ex Ricky Cunningham ci ha da sempre abituato, sprazzi di cinema nei quali riesce a scalfire la corazza della bella mente del Genio e a farci (intra)vedere l'algoritmico (ma ipotetico) funzionamento d'un cerebro schiavo del Numero: un geometrico gioco di rifrazioni luminose cristallizzate in una cravatta, una finestra sul mondo che si fa pittogramma 'cifrato' delle relazioni interpersonali, un approccio pseudosentimentale sùbito 'astratto', decontestualizzato ed elevato a status di lucida teoria-in questi radi frangenti Ron Howard quasi sorprende. Sembra voler abbandonare la sua impersonale e consolidata cifra a-stilistica per accennare inattese profondità d'analisi, indagando con gelido occhio matematico (ma il merito è soprattutto dell'algida fotografia di Roger Deakins) una psiche matematica che pensa matematica. Peccato siano solo fulmini a ciel grigiastro. Più spesso, infatti, A Beautiful Mind (s)cade nel macchiettismo matematichese più vieto (John Nash che propone 'scambi di fluidi' a gentili donzelle), nella retriva retorica hollywoodiana (quello delle penne sul tavolo è un momento così spudoratamente pre-vedibile/visto da lasciare basiti), nella facile, eccessiva semplificazione che diventa fuga (in fondo in fondo conta e vince solo l'amore- come no-). Una parola, poi, sull'interpretazione di Russel Crowe: il fatto che ricerchi programmat(ic)a versatilità (da indomito gladiatore ad avvilito schizofrenico) non lo rende, ipso facto, un grande attore: nei panni di John Nash gesticola e balbetta con impegno, ma gli scapicollati entusiasmi che la sua interpretazione sembra suscitare sono del tutto fuori luogo. Resta il fatto che, per essere un prodotto acciuffastatuette, A Beautiful Mind rappresenta (rectius vorrebbe rappresentare) alcune inversioni di tendenza rispetto all'americanata classica: il protagonista ('reale', come è appena il caso di ricordare) non è un canonico american dreamer 'valoroso' ergo vincente, ma un povero americano malato, oberato dal proprio surplus di capacità (ma non scordiamoci il Nobel per l'economia arrivato fuori tempo massimo, ma arrivato); il maccartismo è vissuto nel film come paranoia assoluta e l'ansia da pericolo rosso è amaramente stemperata, anche a livello spettatoriale vista la struttura 'ingannatrice' della prima metà del film, dalla rivelazione della natura schizofrenica di quell'ansia (ma il primo codice russo decifrato dalla geniale mente di Nash non era un parto della stessa!); infine, il già accennato espediente narrativo dell'epifania spiazzante che obbliga la rilettura degli eventi, non solo è parzialmente coraggioso e destabilizzante (l'epiphany arriva a neanche metà film, in tempo per godersi un film 'come si deve') ma non rappresenta più, se mai l'ha rappresentata, una novità. Portata in auge da Il Sesto Senso, che ha proiettato il 'meccanismo svolta' nell'olimpo delle trovate salvafilm (dà indubbiamente 'un che' alle pellicole cui si applica), tale novità già di per sé presunta (basti citare Jacob's Ladder o L'Avvocato Del Diavolo ma la lista è lunga), ha rapidamente smarrito il moderato potenziale sovversivo per via dello scriteriato (ab)uso che se ne è fatto ultimamente. In definitiva il film di Howard ha, rispetto ai consueti colleghi oscarofili, quella dose infinitesimale di 'coraggio' che gli fa fare la figura di un qualunque Daniele Silvestri al festival di Sanremo: ingannevole aura di 'estraneità' che mal cela un valore assoluto piccolo piccolo.

Ron Howard, uno dei più qualunque dei registi qualunque di Hollywood, gira una sorta di suo 'grande film malato'. Come noto, la definizione è di Truffaut e si riferisce alle più imperfette e diseguali delle pellicole d'Autore, film come Marnie del grande Hitch (sempresialodato) che sfuggono al controllo del proprio demiurgo e s'illuminano di luce 'propria', benché fioca, intermittente, obliqua. Ammesso e concesso che Ron Howard non sia un Autore, ma pura convenzione, il suo A Beautiful Mind ha momenti 'malati' che sembrano sfuggire a quel p(i)attume cinematografico al quale l'ex Ricky Cunningham ci ha da sempre abituato, sprazzi di cinema nei quali riesce a scalfire la corazza della bella mente del Genio e a farci (intra)vedere l'algoritmico (ma ipotetico) funzionamento d'un cerebro schiavo del Numero: un geometrico gioco di rifrazioni luminose cristallizzate in una cravatta, una finestra sul mondo che si fa pittogramma 'cifrato' delle relazioni interpersonali, un approccio pseudosentimentale sùbito 'astratto', decontestualizzato ed elevato a status di lucida teoria-in questi radi frangenti Ron Howard quasi sorprende. Sembra voler abbandonare la sua impersonale e consolidata cifra a-stilistica per accennare inattese profondità d'analisi, indagando con gelido occhio matematico (ma il merito è soprattutto dell'algida fotografia di Roger Deakins) una psiche matematica che pensa matematica. Peccato siano solo fulmini a ciel grigiastro. Più spesso, infatti, A Beautiful Mind (s)cade nel macchiettismo matematichese più vieto (John Nash che propone 'scambi di fluidi' a gentili donzelle), nella retriva retorica hollywoodiana (quello delle penne sul tavolo è un momento così spudoratamente pre-vedibile/visto da lasciare basiti), nella facile, eccessiva semplificazione che diventa fuga (in fondo in fondo conta e vince solo l'amore- come no-). Una parola, poi, sull'interpretazione di Russel Crowe: il fatto che ricerchi programmat(ic)a versatilità (da indomito gladiatore ad avvilito schizofrenico) non lo rende, ipso facto, un grande attore: nei panni di John Nash gesticola e balbetta con impegno, ma gli scapicollati entusiasmi che la sua interpretazione sembra suscitare sono del tutto fuori luogo. Resta il fatto che, per essere un prodotto acciuffastatuette, A Beautiful Mind rappresenta (rectius vorrebbe rappresentare) alcune inversioni di tendenza rispetto all'americanata classica: il protagonista ('reale', come è appena il caso di ricordare) non è un canonico american dreamer 'valoroso' ergo vincente, ma un povero americano malato, oberato dal proprio surplus di capacità (ma non scordiamoci il Nobel per l'economia arrivato fuori tempo massimo, ma arrivato); il maccartismo è vissuto nel film come paranoia assoluta e l'ansia da pericolo rosso è amaramente stemperata, anche a livello spettatoriale vista la struttura 'ingannatrice' della prima metà del film, dalla rivelazione della natura schizofrenica di quell'ansia (ma il primo codice russo decifrato dalla geniale mente di Nash non era un parto della stessa!); infine, il già accennato espediente narrativo dell'epifania spiazzante che obbliga la rilettura degli eventi, non solo è parzialmente coraggioso e destabilizzante (l'epiphany arriva a neanche metà film, in tempo per godersi un film 'come si deve') ma non rappresenta più, se mai l'ha rappresentata, una novità. Portata in auge da Il Sesto Senso, che ha proiettato il 'meccanismo svolta' nell'olimpo delle trovate salvafilm (dà indubbiamente 'un che' alle pellicole cui si applica), tale novità già di per sé presunta (basti citare Jacob's Ladder o L'Avvocato Del Diavolo ma la lista è lunga), ha rapidamente smarrito il moderato potenziale sovversivo per via dello scriteriato (ab)uso che se ne è fatto ultimamente. In definitiva il film di Howard ha, rispetto ai consueti colleghi oscarofili, quella dose infinitesimale di 'coraggio' che gli fa fare la figura di un qualunque Daniele Silvestri al festival di Sanremo: ingannevole aura di 'estraneità' che mal cela un valore assoluto piccolo piccolo.