TRAMA

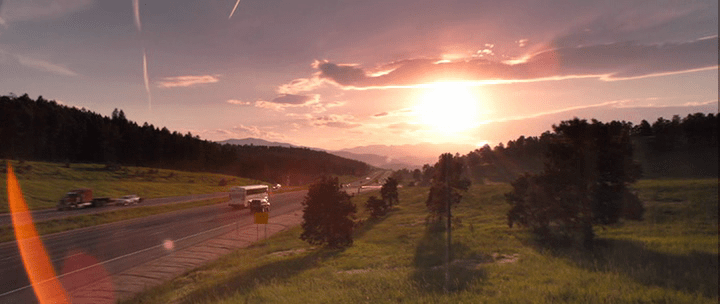

Frank Goode operaio in pensione, vedovo, cardiopatico, non avendo ricevuto nessuna visita dai suoi quattro figli, intraprende un viaggio attraverso gli U.S.A per fare una sorpresa e andare a trovare ognuno di loro.

RECENSIONI

Residui di un sogno Americano che non ne vuol sapere di tramontare, cocciutamente ingenuo nel suo apologo di speranza, immobile in un tempo passato, lontano dall'affrontare quel'oggi tanto fragile quanto onesto verso quella che è stata la sua illusione di partenza. Frank ha rivestito con il pvc migliaia di chilometri di fili, fiducioso che la comunicazione impregnata di ideali e buonismo non necessitasse di una qualche forma di reversibilità. Lo sforzo della classe operaia nel costruire il benessere: una vecchia storia.

Residui di un sogno Americano che non ne vuol sapere di tramontare, cocciutamente ingenuo nel suo apologo di speranza, immobile in un tempo passato, lontano dall'affrontare quel'oggi tanto fragile quanto onesto verso quella che è stata la sua illusione di partenza. Frank ha rivestito con il pvc migliaia di chilometri di fili, fiducioso che la comunicazione impregnata di ideali e buonismo non necessitasse di una qualche forma di reversibilità. Lo sforzo della classe operaia nel costruire il benessere: una vecchia storia.

Stanno tutti bene secondo un vecchio pensionato, ammalato, vedovo che trascorre gli ultimi anni nella più che preconfezionata provincia americana. Ha la sua casetta, il suo giardino sempre in ordine, il vicino supermarket, non manca nessuno tra i rituali per una vita comoda e benestante.

Se non fosse per un sentimento di solitudine che vira il discorso lontano da presunti spunti anagrafici, centrando il contrasto tra l'ennesima incomprensione generazionale. Padri presenti di fatto, ma retoricamente unidirezionali.

Remake dell'omonimo film di Tornatore (1990), Stanno tutti bene, pur mantenendo lo spunto di partenza (road movie come ricerca interiore e accettazione del tempo che cambia)e qualche simmetria con l'opera italiana, se ne distingue nettamente nella componente prettamente discorsiva. In linea con la più che riconoscibile estetica di certe produzione a basso costo, lo sguardo si nasconde dietro una narrazione che procede lineare, pur tentando di lasciare un briciolo di spazio al respiro onirico (flashback, soggettive in cui passato e presente si sovrappongono) tanto caro al referente d'oltreoceano. Un congegno asettico e debitamente restio a forzare la trasparenza di una progressione che si mantiene anonima, gelida, di un'emotività molto più costruita di quanto voglia far sembrare. Non che Tornatore avesse coniato un modello perfetto di riferimento, ma nulla toglie al film del siciliano una sentita intensità filmica, seppur con i suoi limiti annessi. Estetizzante, artificioso nell'impaginare un'immagine che vorrebbe da una parte mantenere uno spirito di vergine candore, spontaneo, felliniano, senza rinunciare però a un tumulto teorico barocco e di conflittuale invadenza. Prendere o lasciare, dando atto però alla tracotanza del suo cinema di ambire all'autoriflessione.

Remake dell'omonimo film di Tornatore (1990), Stanno tutti bene, pur mantenendo lo spunto di partenza (road movie come ricerca interiore e accettazione del tempo che cambia)e qualche simmetria con l'opera italiana, se ne distingue nettamente nella componente prettamente discorsiva. In linea con la più che riconoscibile estetica di certe produzione a basso costo, lo sguardo si nasconde dietro una narrazione che procede lineare, pur tentando di lasciare un briciolo di spazio al respiro onirico (flashback, soggettive in cui passato e presente si sovrappongono) tanto caro al referente d'oltreoceano. Un congegno asettico e debitamente restio a forzare la trasparenza di una progressione che si mantiene anonima, gelida, di un'emotività molto più costruita di quanto voglia far sembrare. Non che Tornatore avesse coniato un modello perfetto di riferimento, ma nulla toglie al film del siciliano una sentita intensità filmica, seppur con i suoi limiti annessi. Estetizzante, artificioso nell'impaginare un'immagine che vorrebbe da una parte mantenere uno spirito di vergine candore, spontaneo, felliniano, senza rinunciare però a un tumulto teorico barocco e di conflittuale invadenza. Prendere o lasciare, dando atto però alla tracotanza del suo cinema di ambire all'autoriflessione.

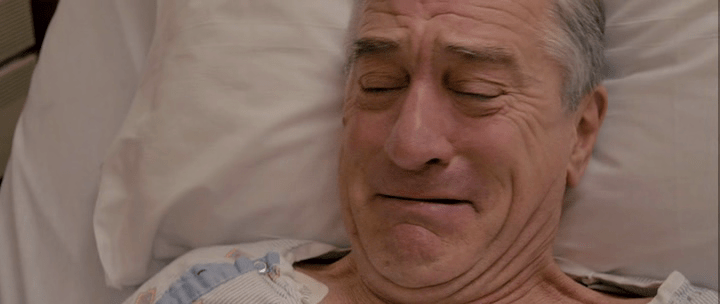

C’era Mastroianni, ora De Niro. Se la teatralità del nostro Marcello, loquace, baldanzoso aveva un suo senso e in un certo qual modo riusciva ad allinearsi a un clima di solitudine marcato dal suo opposto (la convulsa folla della città, invasiva ma assolutamente slittata verso il mero sfondo), questo non si può dire davanti al monumento americano. Nota dolente questo De Niro, sospinto nella sottrazione, in un ruolo diverso che però non è capace di sfuggire alla pesantezza della sua iconicità. Fulcro onnipresente e mono-espressivo di un malessere indie che ci concede con un sobbalzo fisiognomico deprimente un solo pianto, una sola smorfia di dolore. Fino a quel momento l’individualità che si erge contro il nulla, forza centripeta che distribuisce lo spazio (tra staticità e profondità di campo) e dialoga sacralmente con i dettagli. Persino ingoiare delle medicine sbriciolate diventa una dinamica da stella. Cadente.

C’era Mastroianni, ora De Niro. Se la teatralità del nostro Marcello, loquace, baldanzoso aveva un suo senso e in un certo qual modo riusciva ad allinearsi a un clima di solitudine marcato dal suo opposto (la convulsa folla della città, invasiva ma assolutamente slittata verso il mero sfondo), questo non si può dire davanti al monumento americano. Nota dolente questo De Niro, sospinto nella sottrazione, in un ruolo diverso che però non è capace di sfuggire alla pesantezza della sua iconicità. Fulcro onnipresente e mono-espressivo di un malessere indie che ci concede con un sobbalzo fisiognomico deprimente un solo pianto, una sola smorfia di dolore. Fino a quel momento l’individualità che si erge contro il nulla, forza centripeta che distribuisce lo spazio (tra staticità e profondità di campo) e dialoga sacralmente con i dettagli. Persino ingoiare delle medicine sbriciolate diventa una dinamica da stella. Cadente.