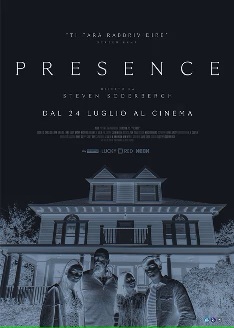

TRAMA

La famiglia Payne prende possesso della nuova casa. Una presenza all’interno li osserva. Chloe la percepisce ed è convinta sia il fantasma della sua miglior amica Nadia, morta di recente. La presenza si manifesta anche agli altri: chiamano una sensitiva.

RECENSIONI

Storia di un Fantasma, di Steven Soderbergh che palesa la posizione di chi filma dandogli spirito, presenza, soggettiva che diventa l’oggetto, più di ciò che viene messo in scena davanti all’obiettivo. È l’opera che più di tutte ne palesa l’approccio: prendere un genere (il film di fantasmi), tradirlo nelle sue convenzioni (casa luminosa, non gotica), per poi parlare di altro (qui le disfunzioni familiari) manifestando anche la grammatica cinematografica. Tutta la messinscena è costruita al millimetro per restituire la presenza del fuori scena: tanti atti in piano sequenza; fotogrammi in nero di diversa durata rivelatori del tempo che passa; il regista (Soderbergh stesso) perennemente in “campo” con il suo sguardo, per un saggio sulla regia con un fantasma che non vuole essere visto, si sposta. Non è il primo film della storia del cinema in soggettiva (sin dai classici Una Donna nel Lago e La Fuga, fino a Hardcore!) ma è geniale aver pensato a uno spettro per riproporlo senza il bisogno, prima o poi, di mostrare a chi appartiene lo sguardo: Soderbergh utilizza una piccola camera con effetto steadycam per la resa del suo continuo movimento, con l’obiettivo sempre in grandangolo per ampliarne il campo visivo in interni e, magari, rendere la sua visione più “aliena”. Calibrando cosa guarda, chi difende e quando reagisce, permette allo spettatore di conoscerne le intenzioni: è un’ossessione di Soderbergh sin dall’esordio definire i caratteri attraverso cosa decidono di guardare e scoprire. L’idea dell’autore, quindi, è tanto semplice quanto metacinematograficamente dirompente: il David Koepp di Kimi l’ha incorporata in un racconto su dinamiche di famiglia, bullismo e connessioni con l’aldilà che qua e là svirgola (esempio: per coerenza comportamentale doveva essere la madre a cacciare la sensitiva, non il padre), si infila in sensazionalismi (di altro…genere) e chiusure a effetto. Ma il cinema di Soderbergh basta a se stesso.

Storia di un Fantasma, di Steven Soderbergh che palesa la posizione di chi filma dandogli spirito, presenza, soggettiva che diventa l’oggetto, più di ciò che viene messo in scena davanti all’obiettivo. È l’opera che più di tutte ne palesa l’approccio: prendere un genere (il film di fantasmi), tradirlo nelle sue convenzioni (casa luminosa, non gotica), per poi parlare di altro (qui le disfunzioni familiari) manifestando anche la grammatica cinematografica. Tutta la messinscena è costruita al millimetro per restituire la presenza del fuori scena: tanti atti in piano sequenza; fotogrammi in nero di diversa durata rivelatori del tempo che passa; il regista (Soderbergh stesso) perennemente in “campo” con il suo sguardo, per un saggio sulla regia con un fantasma che non vuole essere visto, si sposta. Non è il primo film della storia del cinema in soggettiva (sin dai classici Una Donna nel Lago e La Fuga, fino a Hardcore!) ma è geniale aver pensato a uno spettro per riproporlo senza il bisogno, prima o poi, di mostrare a chi appartiene lo sguardo: Soderbergh utilizza una piccola camera con effetto steadycam per la resa del suo continuo movimento, con l’obiettivo sempre in grandangolo per ampliarne il campo visivo in interni e, magari, rendere la sua visione più “aliena”. Calibrando cosa guarda, chi difende e quando reagisce, permette allo spettatore di conoscerne le intenzioni: è un’ossessione di Soderbergh sin dall’esordio definire i caratteri attraverso cosa decidono di guardare e scoprire. L’idea dell’autore, quindi, è tanto semplice quanto metacinematograficamente dirompente: il David Koepp di Kimi l’ha incorporata in un racconto su dinamiche di famiglia, bullismo e connessioni con l’aldilà che qua e là svirgola (esempio: per coerenza comportamentale doveva essere la madre a cacciare la sensitiva, non il padre), si infila in sensazionalismi (di altro…genere) e chiusure a effetto. Ma il cinema di Soderbergh basta a se stesso.

Steven Soderbergh è un regista enigmatico. Senza dubbio capace, ma molte volte irrisolto. Amico del mainstream (la celeberrima saga degli Ocean’s, che è comunque ottima), ma anche spinto da genuine pulsioni autoriali. Ossessionato dal rapporto fra il binomio media-tecnologia e la loro presa sulla realtà, ma anche alle volte non proprio risoluto nella sua trattazione del suddetto.

Steven Soderbergh è un regista enigmatico. Senza dubbio capace, ma molte volte irrisolto. Amico del mainstream (la celeberrima saga degli Ocean’s, che è comunque ottima), ma anche spinto da genuine pulsioni autoriali. Ossessionato dal rapporto fra il binomio media-tecnologia e la loro presa sulla realtà, ma anche alle volte non proprio risoluto nella sua trattazione del suddetto.

Presence è de facto la prova plastica di questa indecisione che sembra attraversare in modo surrettizio l’opera del regista di Atlanta. Il film si vorrebbe disruptive, e parte con buone premesse, ma rimane infine un po’ sciapo. L’idea di declinare l’archetipo sempiterno della casa infestata (con tutto l’ambaradan di medium, libri che svolazzano per aria e specchi che riflettono a proprio piacimento) nella prospettiva esclusiva del fantasma è in un certo senso intrigante, ma la pretesa che una cosa del genere non si sia già vista è forse un po’ presuntuosa. Non molti anni fa A Ghost Story (David Lowery 2017) faceva qualcosa di simile. È vero, in quel caso il film non era girato interamente in soggettiva, ma, ahinoi, nemmeno questa ci sembra una novità (si insegna nei corsi di cinema che questa cosa la tentò già Robert Montgomery nel 1947, e con risultati deludenti). L’idea della casa-magione-trappola, da cui né il fantasma, né lo spettatore, possono uscire, è parimenti valida, ma proprio quest’anno Robert Zemeckis ci ha regalato Here, che in maniera ben più incisiva (e radicale: non solo tutto in soggettiva, ma tutto a macchina fissa) ha lavorato sulla questione, e fa in un certo senso sorridere che anche sul finale i due film collimino (l’uscita, finalmente, dalla casa per vederne l’esterno, una volta sciolto il compito del fantasma).

Il film, in buona sostanza, si muove fra la proposta di uno scenario castrato e una resa effettivamente castrante. Questo il suo ambiguo punto di forza e al contempo di debolezza. Convince appieno la scelta, ad esempio, di operare in un regime di programmatica sottrazione. La famiglia che va a vivere nella casa “abitata” dal fantasma è disfunzionale fino al midollo, ma i motivi di questi loro problemi non ci sono dati del tutto a vedere, perché li sussumiamo dalla prospettiva aliena dello spettro. La stessa abitazione ci appare come una sorta di labirinto, che esploriamo più e più volte seguendo le peregrinazioni curiose dell’entità, facendoci trasportare dalle sue movenze fluide e in un certo senso imparando a conoscerla. A vedere come lei. Lo stesso coup de théâtre, nel pre-finale, è valido (forse solo) perché in qualche modo sono eluse le sue scaturigini. Non conosciamo i motivi per i quali certe cose sono come sono, accadono, si sviluppano. Ecco, in questa rottura della continuity – che per molti sarà considerato un grosso errore – si può ravvisare il più grande pregio di Presence. Tuttavia tutto attorno c’è invece dell’absence, forse troppa absence. Manca l’attrito. Manca solidità nell’asetticità ricercata da Soderbergh. Manca una qualche compiuta dichiarazione di volontà decostruttiva che renda accettabili alcuni passaggi altrimenti davvero kitsch. Manca, in fin dei conti, lo sviluppo di un vero interesse per chi guarda, e tutto rischia di risolversi nell’espediente.