TRAMA

Tre ragazzi del Sud Italia, in seguito alla feroce repressione borbonica dei moti che nel 1828 vedono coinvolte le loro famiglie, maturano la decisione di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. In quattro episodi sfogliamo altrettante pagine oscure del processo risorgimentale per l’unità d’Italia.

RECENSIONI

Le scelte.

Domenico.

Angelo.

L'alba della nazione.

Quattro capitoli per un romanzo incompleto e frantumato, dilaniato tra ideali furibondi e cocenti disillusioni eppure urgente nonostante il disinganno inciso già nel titolo all'imperfetto (tempo non concluso), che scopre i gangli infiammati e purulenti della disunità d'Italia.

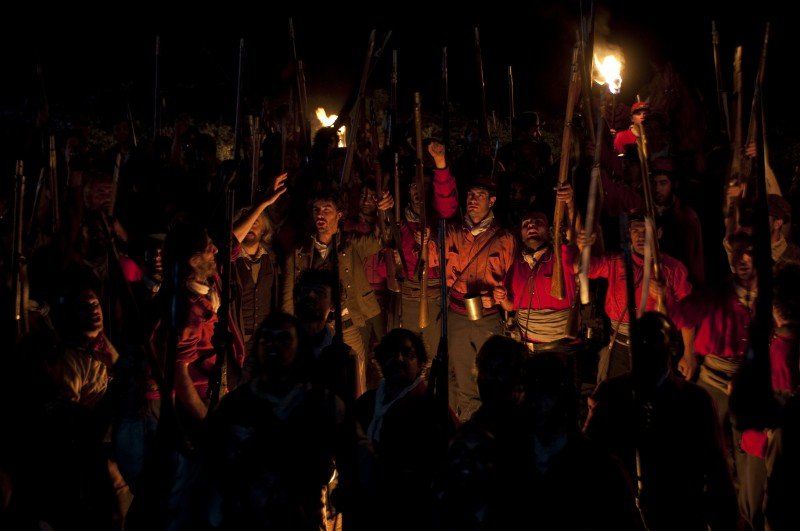

Quattro sezioni di un saggio di storiografia patria non ufficiale, che affonda nelle pieghe e nelle piaghe di un Risorgimento che non è quello dei libri di scuola, nelle sue quinte oscure (l'aura tormentosa e ambigua, quasi stanca, che avvolge Mazzini e quella altrettanto ambigua ma più inquietante di Crispi), un Risorgimento privato degli episodi maggiori (e più gloriosi) e di alcune delle sue figure più celebri che sono solo nomi, ombre, silhouette viste da lontano (l'iconica apparizione notturna di Garibaldi), vissuto dal basso, sulla pelle e nel cuore di personaggi minori (i tre amici Angelo, Domenico e Salvatore) che vivendo la loro storia hanno fatto la Storia.

Quattro atti di un'opera lirica che risuona anche nel fuoricampo delle ellissi storiche, rapsodica e turbolenta, senza una conclusione catartica, senza un finale la cui tragica completezza inviti il pubblico a congedarsi con la coscienza soddisfatta, ancora turbata invece dalle contraddizioni irrisolte messe in scena.

Cospiratori repubblicani, proletari e aristocratici, la meglio gioventù ottocentesca alle prese con l'inarrestabile marcire dell'utopia unitaria e democratica in una terra già divisa tra un Sud asservito e un Nord manipolatore, sporca di olio rubato e di sangue fraterno. Un film sulla creazione dell'Italia moderna che per larga parte è significativamente ambientato all'estero, dove agiscono principalmente le figure-guida e i teorici del movimento, nella confinante Savoia svizzera e tra gli esuli parigini e londinesi. E lo sfrangiarsi dell'azione politica, tra furori rivoluzionari e rigurgiti reazionari, aie contadine e salotti nobili, mazziniani e monarchici, soldati sabaudi e garibaldini, anticlericali di città e preti di campagna, cenacoli intellettuali e arrembaggi armati, moderatismo e derive terroristiche, brigantaggio clandestino e di Stato, con l'ombra lunga della realpolitik a calare su tutto, del compromesso che si fa tradimento. Un coro maschile nel quale spicca però la figura femminile di Cristina di Belgiojoso, la principessa cospiratrice, intellettuale e patriota, corpo modernissimo e anarchico, dedito al piacere e padrone di sé, che non si fa intimidire dalle gabbie sociali e sessuali (aristocratica, donna), capace di individuare le falle dell'azione e del pensiero risorgimentali. Un affresco vasto e spericolato dunque, uno smisurato spazio umano, storico, politico, geografico percorso da Martone con una lucidità straordinaria.

Cospiratori repubblicani, proletari e aristocratici, la meglio gioventù ottocentesca alle prese con l'inarrestabile marcire dell'utopia unitaria e democratica in una terra già divisa tra un Sud asservito e un Nord manipolatore, sporca di olio rubato e di sangue fraterno. Un film sulla creazione dell'Italia moderna che per larga parte è significativamente ambientato all'estero, dove agiscono principalmente le figure-guida e i teorici del movimento, nella confinante Savoia svizzera e tra gli esuli parigini e londinesi. E lo sfrangiarsi dell'azione politica, tra furori rivoluzionari e rigurgiti reazionari, aie contadine e salotti nobili, mazziniani e monarchici, soldati sabaudi e garibaldini, anticlericali di città e preti di campagna, cenacoli intellettuali e arrembaggi armati, moderatismo e derive terroristiche, brigantaggio clandestino e di Stato, con l'ombra lunga della realpolitik a calare su tutto, del compromesso che si fa tradimento. Un coro maschile nel quale spicca però la figura femminile di Cristina di Belgiojoso, la principessa cospiratrice, intellettuale e patriota, corpo modernissimo e anarchico, dedito al piacere e padrone di sé, che non si fa intimidire dalle gabbie sociali e sessuali (aristocratica, donna), capace di individuare le falle dell'azione e del pensiero risorgimentali. Un affresco vasto e spericolato dunque, uno smisurato spazio umano, storico, politico, geografico percorso da Martone con una lucidità straordinaria.

Opera densissima, di potente e fosco splendore, Noi credevamo condensa teatro (la recitazione volutamente declamata di alcune sequenze, il Risorgimento come altro 'teatro di guerra'), melodramma verdiano e belliniano (le arie che contrappuntano l'intero racconto e ne ritmano il respiro), letteratura, pittura (la produzione ottocentesca, tra l'accademia di Francesco Hayez e il verismo coloristico dei Macchiaioli), perfino la tv nella sua accezione didascalica alta, quella che non sacrifica alla divulgazione la profondità di sguardo (quale l'ha intesa Rossellini nell'ultima parte della sua carriera) ma soprattutto cinema, grandissimo cinema. Post-viscontiano, neo-rosselliniano, affine per potenza espressiva all'ultimo lavoro di Marco Bellocchio (e come quest'ultimo destinato in Italia a un'accoglienza critica prigioniera del contenutismo e di schematismi ideologici, impermeabile ai puri valori della messinscena), Noi credevamo vibra oltre che del suo splendido cast diretto con intelligenza rara (su tutti un Valerio Binasco gigantesco, da brividi, quasi 'posseduto' dal personaggio che interpreta) anche di graffi mélo (il bacio impetuoso alla Belgiojoso velata per le strade di Parigi, il ritratto realizzato dallantica amante gettato nel fuoco), di squarci western di asciutta intensità (l'ultima parte, quella garibaldina), di centellinate trasgressioni all'impeccabilità della ricostruzione scenografica, anacronismi dal fragoroso effetto stridente (la scala di ferro che conduce al patibolo, un cancello metallico dietro il quale si nasconde un quarto misterioso attentatore, i pilastri in cemento armato di una costruzione non finita in mezzo alla campagna meridionale). La regia di Martone è di elegantissima e violenta essenzialità, profondamente segnata dalla miracolosa fotografia di Renato Berta (si veda l'incipit, incastro sapiente di solarità mediterranea e fuoco devastatore, o certi strepitosi notturni a lume di candela), improntata a una meticolosa organizzazione degli spazi (il montaggio è del fidato e sempre encomiabile Jacopo Quadri) in cui si passa dalla foga sovreccitata e in continuo movimento degli ideali di gioventù (la natura del Cilento, la neve alpina, i palazzi e teatri parigini) ai luoghi sempre più cupi e angusti dell'elaborazione tormentata della maturità, tra complotti rivoluzionari e prigionie fisiche e mentali (il pietroso set carcerario della seconda parte è di un'asprezza barbarica), per ritornare a un plein air sudista amaro e insanguinato ma ancora luminoso e infine ripiegarsi nella splendida sequenza finale del parlamento tenebroso e vuoto, abitato solo da schiere di eleganti tube: l'orrore della recita politica, il trasformismo-spettacolo applaudito da un platea invisibile, un attentato immaginario siglato da uno sguardo in macchina di infinita desolazione.

L'alba della nazione assume tinte crepuscolari ma assistere al funerale di un'utopia non significa disconoscerne il valore. L'Italia è un albero dalle radici malate, lo scheletro di un edificio eretto con sacrificio e passione e mai completato, un ricco patrimonio umano, paesaggistico, culturale lasciato sfiorire. A forza di essere antiepico Martone finisce col realizzare un'epica in negativo, di travolgente cupezza, che dialoga col presente e col nostro passato recente (gli anni 70 della contestazione e del terrorismo), un'epica della disfatta, degli ideali traditi, di quel che poteva e doveva essere e non è stato, che non rinuncia però a cercare una strada o una cura.

Un capolavoro, ebbene sì, di lancinante e radicale bellezza.

Martone, regista tra i massimi del nostro teatro, quando si cimenta per il grande schermo rimane consapevole della differenza del mezzo, senza peraltro mettere da parte l'attitudine al palco: se quanto narra in Noi credevamo si ispira alla realtà storica dei fatti, non tralascia d'altra parte lo specifico della messa in scena, secondo un'indole contaminatrice che lo porta a costruire splendidi quadri cinematografici in interni scenografici di grande rigore, ma abitati da figure declamanti, interpretate secondo un modulo studiatamente antinaturalistico, centellinando gli esterni che non si ergono mai ad ambientazioni facilmente riconoscibili, a quinte identitarie, rimanendo l'attenzione puntata sull'zione e i personaggi che la fanno, sulle atmosfere, sugli umori e le passioni prima che sui fatti, evidenziandone la dimensione tragica o melodrammatica, mettendo da parte la cronaca, lasciando che sia lo spirito controverso dell'epoca ad emergere: in Noi credevamo il Risorgimento è un palcoscenico della parola dove non c'è mai il gigante iconico a far da mattatore, ma uomini veri, con entusiasmi, dubbi, convinzioni e valori autentici; in Noi credevamo il Risorgimento è visto dentro e fuori da un teatro epocale incendiato dalle lotte di classe, da giuramenti di fedeltà ad associazioni sovversive (la Giovine Italia dell'esule Mazzini), tra conciliaboli clandestini e litigiosi contrasti di sette.

Martone non prende neanche per un attimo in considerazione la logica dell'affresco storico tradizionale: nel suo film non vediamo apparire i grandi protagonisti del periodo, non ci sono Garibaldi, Cavour o Vittorio Emanuele II, evocati certo, ma mai presenti sulla scena e così i grandi eventi storici non sono mai mostrati, ma solo riferiti: il cuore del lavoro è affidato infatti a un dietro le quinte animato da personaggi sì secondari, ma che la Storia la agirono, personaggi dalle cui vicissitudini è possibile ricavare uno sguardo interno ai tempi, a un'epoca di cui non si dà mai un'immagine grossolana o facilmente illustrativa.

I tre personaggi su cui Martone concentra l'attenzione e le cui vite di rivoluzionari vengono narrate attraverso quattro episodi fondamentali [1], hanno ciascuno una storia, una classe d'appartenenza, un ambiente di riferimento che si incastonano alla perfezione nell'affresco generale: essi vivono in bilico tra paura e coraggio, tra alto profilo etico e furioso impulso omicida, consapevoli che la libertà di un paese si acquista col sangue, ma umanamente tormentati dalle responsabilità che certe scelte comportano, a volte lontani dalla reale condizione e coscienza di un popolo che, come dice la principessa Cristina di Belgiojoso non può essere semplicemente dichiarato libero, senza averlo prima reso consapevole degli esatti confini tra schiavitù e libertà regolata, a volte animati da uno spirito indomito che li conduce al gesto eroico o folle.

I tre personaggi su cui Martone concentra l'attenzione e le cui vite di rivoluzionari vengono narrate attraverso quattro episodi fondamentali [1], hanno ciascuno una storia, una classe d'appartenenza, un ambiente di riferimento che si incastonano alla perfezione nell'affresco generale: essi vivono in bilico tra paura e coraggio, tra alto profilo etico e furioso impulso omicida, consapevoli che la libertà di un paese si acquista col sangue, ma umanamente tormentati dalle responsabilità che certe scelte comportano, a volte lontani dalla reale condizione e coscienza di un popolo che, come dice la principessa Cristina di Belgiojoso non può essere semplicemente dichiarato libero, senza averlo prima reso consapevole degli esatti confini tra schiavitù e libertà regolata, a volte animati da uno spirito indomito che li conduce al gesto eroico o folle.

Martone è di precisione e di profondità impressionante nella sua rievocazione storica, fa emergere il senso della passione dei suoi personaggi, non è interessato al distacco e non teme di prendere posizione, disegna una figura di statura elevatissima (il repubblicano Domenico, costretto a vedere un'Italia unita sotto il segno dei Savoia e che nel finale interroga un Parlamento di ombre pugnaci che hanno già dissolto l'ideale rivoluzionario nel quale credeva e per il quale aveva combattuto e sofferto), la cui fierezza e il cui rigore morale, a fronte di un'autoanalisi urticante e senza sconti, illuminano la sua caratterizzazione e a cui un Luigi Lo Cascio di bravura commovente dona ogni sfumatura, con una precisione di tratto e un'intensità interpretativa che non esito a definire supreme: da tempo non si vedeva nel cinema italiano un tale perfetto mélange tra un personaggio così magnificamente scritto e un'incarnazione dello stesso in grado di esaltarne ogni aspetto, di farlo vibrare di vita, di toccare le corde dello spettatore in modo così naturale e potente.

Noi credevamo è un film bellissimo, che si nutre di mille, diverse cose (letteratura, teatro, certi cineasti - Visconti, Rossellini, Soldati -), che emoziona senza conoscere compiacimenti né retorica, che mette in sordina l'epica ed esalta l'umano (merito di un ottimo cast, diretto splendidamente), in cui, pur rimanendo sullo sfondo, emerge comunque la logica della Grande Storia, quella delle battaglie strenue di coloro che fondarono lo Stato Unito su un territorio instabile, segnato dalla siderale distanza tra Nord e Mezzogiorno, da movimenti sostenuti da animi travagliati e contraddittori e da cui è germogliata e sorta l'Italietta odierna.

La versione del film che circola in sala dura 170'. La versione televisiva integrale, presentata al Festival di Venezia, dura 204'.

[1] Mario Martone - «Dopo molti mesi di studio e ricerche abbiamo individuato tre figure 'minori' tra i cospiratori italiani dell'ottocento e abbiamo attribuito le loro vicende a tre personaggi di nostra immaginazione: intorno a queste vicende abbiamo quindi costruito l'intera impalcatura del racconto, composta integralmente di fatti, comportamenti e parole attinti rigorosamente alla documentazione storiografica. Uno dei tre personaggi è ispirato al protagonista di un romanzo in cui Anna Banti racconta la storia di suo nonno che era stato un cospiratore, un libro intitolato 'Noi credevamo'. Solo una parte di questo libro confluisce nel film, ma il titolo ci è apparso bellissimo e adatto per l'insieme del racconto. Domenico e Angelo, l'altro protagonista, incarnano due modi profondamente diversi di vivere l'esperienza della clandestinità, della cospirazione e della lotta armata, modi che ancora oggi è possibile cogliere intorno a noi, se non ci si limita ad appiattire problemi enormi come quello dell'indipendenza dei popoli su uno schema superficiale. La loro storia ha per sfondo la problematicissima nascita dello stato italiano, le scelte di un paese eternamente diviso in due (allora tra monarchici e repubblicani),il contrasto dilaniante tra azione e disillusione che segna da allora, come un pendolo amaro, ogni fase della nostra storia. Provare a leggere la radice dello stato italiano ci aiuta a comprendere molte cose della pianta che ne è sviluppata».

Poteva essere il film che mancava. Quello che a 150 anni di distanza ripercorre le strade tortuose e conflittuali che hanno portato all'unità d'Italia, e invece l´opera di Mario Martone, pur con il coraggio che la contraddistingue, non riesce a rendere vive le immagini che accompagnano il lungo viaggio nella sua visione. Se si apprezza l'idea di eliminare il più possibile la retorica e l'ideologia, cercando anche le ombre, evidenziando i lati oscuri, non trasformando nessuno in eroe, manca però quell'approccio organico capace di abbinare i contenuti alla forma. Non siamo neanche dalle parti dello sceneggiato televisivo, manca il feuilleton, ma l'approccio risente piuttosto di un'impostazione teatrale, sia nella messa in scena, nel modo in cui si contrappongono le ragioni dei personaggi, che nella recitazione, non sempre all'altezza, e nel trucco, spesso posticcio. Il problema di fondo è che i tanti personaggi finiscono per assurgere al ruolo di simboli e discutono in continuazione di massimi sistemi. Non attraversano un periodo storico, ma sembrano sempre sul punto di determinarlo. Non fanno che esprimere dubbi sulle ragioni storiche dell'epoca e non si lasciano mai andare a un commento, una notazione, un dettaglio, che non abbia motivazioni politiche. Più che parlare tra loro, parlano al pubblico. Manca quindi la loro umanità, il loro sentire al di là di ciò che rappresentano - chi una speranza incattivita chi, invece, una speranza più pacata, in ogni caso la mancanza di coesione - insomma, non si ha modo di entrare nella loro vita. Nonostante l'approfondito lavoro di ricerca alla base dei quattro segmenti che suddividono il racconto, si finisce così per essere sempre distanti dalla materia, spesso esclusi dalla successione di nomi e riferimenti, non sempre immediati per chi non ha freschi gli studi di storia, e senza che sia sempre chiaro chi siano i personaggi, che con il passare del tempo, e a volte degli attori, si avvicendano sullo schermo. Un film per non dimenticare le proprie origini e gli eventi che hanno portato al presente (profetico e con rimandi all'attualità quell''Italia gretta, superba e assassina', dal romanzo di Anna Banti, da cui è tratto il film), che, però, fallisce proprio nella sua maggiore ragione di essere: tramandare una memoria storica problematica in modo comunicativo. Poteva essere il Gangs of New York italiano, invece le ragioni della Storia prevalgono su quelle dei personaggi e molto meno delle lodevoli intenzioni, alla fine, arriva.