TRAMA

Un naufrago su un’isola tropicale tenta più volte di lasciarla, ma una forza marina misteriosa puntualmente sembra impedirglielo.

RECENSIONI

“Pour commencer, je me suis demandé quels sentiments je voulais exprimer plus que tout dance ce film. La réponse à été le profond émerviellement que je ressens pour la nature.”

Michaël Dudok de Wit

Scopo del film è dunque quello di rendere omaggio alla Natura, alla sua Bellezza e al suo sense of wonder. Per farlo il regista olandese ha tratto ispirazione dall'incanto delle isole Seychelles, di cui ha rubato luci e suoni, nelle loro antinomie: i colori brillanti del giorno si desaturano in un apparente bianco e nero notturno, mentre i silenzi disumani sono interrotti solo dal fragore delle onde, dal fruscio del vento e dallo scrosciare della pioggia. Oltre ai suoni, a completare la colonna sonora, le musiche di Laurent Perez del Mar commentano le chimere oniriche del naufrago (sogni? Miraggi? Entrambi?) e i momenti più drammatici di un film totalmente privo di dialoghi, per enfatizzarne la portata universale e atemporale. Tale scelta è stata sostenuta da Isao Takahata e Toshio Suzuki, due dei pilastri dello studio Ghibli – qui rispettivamente nelle vesti di consulente artistico e produttore - che hanno personalmente contattato Michaël Dudok de Wit dopo aver visto il suo cortometraggio Father and Daughter (2000), invitandolo a sviluppare il suo primo lungometraggio.

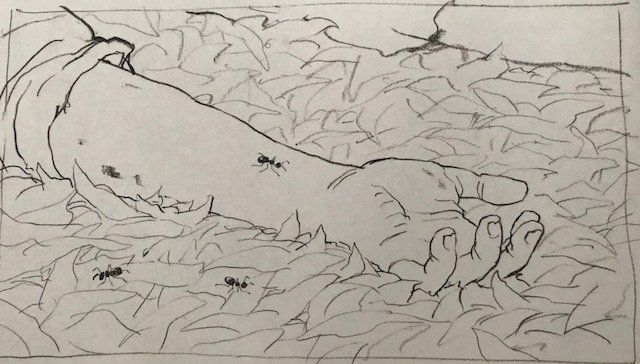

Il risultato è una fiaba europea intrisa di un velato retrogusto orientale, un film più spirituale che religioso, elogio a una Madre Natura di cui si vuole cogliere l'aspetto magico e misterioso, incarnato in una rossa tartaruga (prima) e in una donna-madre (poi) nella lineare circolarità del Tempo. Di per sé né benigna né maligna, la Natura gioca secondo le sue leggi esplodendo nella sua feroce brutalità in tempeste e tsunami e offrendo cibo e riparo; l'uomo non colonizza l'isola, non costruisce capanne à la Robinson Crusoe, ma dorme à la belle étoile, in totale simbiosi col creato, fino ad esserne inglobato: durante il sonno, stremato e avvilito, viene ricoperto da scolopendre, foglie e formiche quasi a ricordare l'uomo di Antichrist; nonostante Von Trier e Dudok de Wit dipingano due Nature profondamente diverse, entrambi ricorrono ad archetipi universali maschili e femminili privi di nome, un Lui e una Lei, personificazioni della civiltà e della forza creatrice primigenia, la prima destinata a soccombere alla seconda.

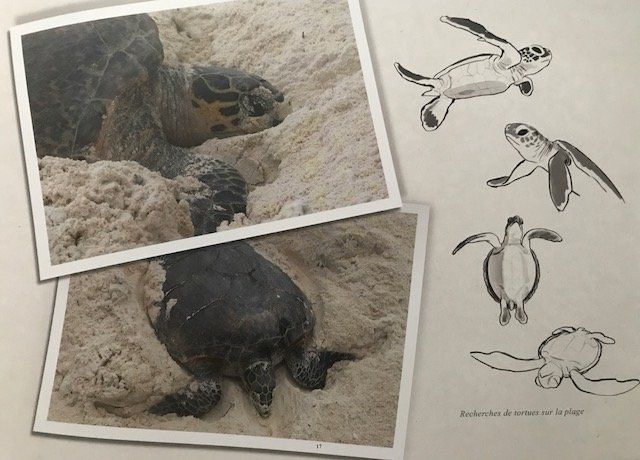

La tartaruga distrugge ripetutamente le zattere del naufrago che, in un impeto di rabbia, la uccide pentendosene subito e cercando di rimediare al suo errore; ma è la pioggia, la Natura stessa, che purifica l'uomo dal suo peccato, permettendo la trasformazione e riportandosi alla vita. Essa è sempre stata femmina anche in animazione. Si pensi alla dea Te Fiti in Oceania, o allo Spirito della Primavera del segmento l'”Uccello di Fuoco” di Fantasia 2000, o alla Gran Mammare del miyazakiano Ponyo sulla Scogliera, rilettura della Sirenetta anderseniana e disneyana. Ponyo, Ariel e la donna-tartaruga (la cui trasformazione è “naturale”, non è spiegata, non ci sono pozioni o streghe), sono tre creature del mare accumunate non solo dai capelli rossi, ma dal desiderio di diventare umane per amore e di abbracciare i costumi umani, letteralmente. Al primo incontro col suo principe Ariel indossa un raffazzonato vestito di stracci, mentre la donna-tartaruga copre le sue nudità con la camicia lasciatale pudicamente dal naufrago sulla banchigia, cercando forse di ricreare quel carapace che poco prima ha simbolicamente abbandonato in mare (così come subito dopo, e altrettanto simbolicamente, il naufrago abbandona la sua zattera). Ma ne La Tartaruga Rossa, Lui e Lei non sono destinati a vivere per sempre felici e contenti, è impossibile, innaturale: l'uomo, esaurito il suo ciclo vitale, muore, mentre la donna torna tartaruga, immortale, pronta a rigettarsi in mare (forse a innamorarsi di nuovo?). Il Tempo è circolare ed è attraverso il suo scorrere che se ne descrive l'atemporalità. Un po' come il Musubi di Your Name, dove Tempo, Creato e Destino sono un tutt'uno. Ma al di là di suggestioni orientali, il film è stato interamente realizzato e animato in Francia, tra Parigi e Angouleme, dallo studio Prima Linea Production e lo stile, il respiro e la cadenza sono squisitamente europei a cominciare, appunto, dalla scelta, davvero poco nipponica, di eliminare i dialoghi e dal design, di chiara scuola franco-belga: la stilizzazione bidimensionale rifugge ogni profondità, dai layout alla camera, sempre statica, mentre un' anatomia proporzionata fa da contraltare al minimalismo espressivo di bocca e occhi – una linea, due puntini, il richiamo a Tin Tin è evidente -, laddove Hollywood e Giappone preferiscono occhioni appealing e smorfie di maniera , scelta comprensibile ma molto spesso soprattutto di comodo. Eppure questo non impedisce ai personaggi del film di comunicare una profonda empatia semplicemente tramite lo sguardo (non gli occhi), la gestualità e la mimica corporale, perfettamente riproposta da una (piccola) squadra di animatori che è ricorsa a video reference di attori che, in teatro, hanno riproposto le scene del film, senza rotoscopare (ovvero ricalcare frame by frame) la loro performance, ma semplicemente studiandola con attenzione, non diversamente da come hanno fatto gli artisti Disney per Peter Pan o La Bella Addormentata nel Bosco, e come tuttora si fa per gran parte dei film in CGI. E un pizzico di animazione computerizzata si ritrova, con grande sorpresa, anche in questa produzione: gli sfondi sono disegnati a carboncino e colorati digitalmente, mentre l'animazione di personaggi e animali è stata fatta “tradizionalmente” ma su tavolette grafiche Cintiq, con l'eccezione delle tartarughe e delle zattere che, per motivi pratici, sono stati modellati e animati al computer e sottoposti a un rendering 2D (non diversamente da quanto fatto in Le Stagioni di Louise). Secondo pratica miyazakiana, il regista, che ha un passato da animatore 2D, oltre ad aver ideato e diretto il film, ne ha curato interamente lo storyboard e i bozzetti preparatori, tutto materiale approvato dai partner dello studio Ghibli che, con mutuo e profondo rispetto, hanno sin dall'inizio sostenuto la visione originale di Dudok de Wit che ha così realizzato un intimo capolavoro di sensibilità e poesia, idealmente inscrivibile in un triangolo strutturale Natura-Donna-Tempo, con atmosfere a cavallo tra occidente e oriente e produttivamente diviso tra ovest e est, ma facilmente soggetto a frettolose letture che possono confinarlo tra le “favolette con morale”; obiezione non falsa, ma decisamente semplicistica.

Dalla palette cromatica del film - colour board ricavata da circa 650 shot per verificare l’equilibrio dei colori prima di disegnare i fondali [foto] - risulta evidente una studiata coerenza ritmica nell’alternanza dei toni e del grado di luminosità, nonché una coerenza interna del quadro, caratterizzato da una dominante cromatica che coincide quasi sempre con una dominante drammatica. Pensiamo, per esempio, ai blu notturni del naufragio, una fusione di cielo, scogli e mare in un comune turbamento; al verde dell’isola, fitto, lussureggiante, estraneo; alla monocromia delle sequenze oniriche che, ben più che in bianco e nero, hanno una velatura d’argento, che sa di sogno perché sa, nostalgicamente, di cinema. Nel momento dell’aggressione furiosa alla creatura che ha toccato terra uscendo allo scoperto, l’aria intera si tinge di un rosso fatidico, cielo, mare e sabbia al tramonto sono impregnati di un’unica tinta sanguigna: come non ricordare la medesima tavolozza descritta dal Coleridge di The Rime of the Ancient Mariner? Alla morte dell’albatro, il cielo arrossa e il mare sembra un’unica pittura immobile d’acqua imbevibile con la sete che avanza:

All in a hot and copper sky,

The bloody Sun, at noon

Right up above the mast did stand,

No bigger than the Moon.

Day after day, day after day,

We stuck, nor breath nor motion;

As idle as a painted ship

Upon a painted ocean.

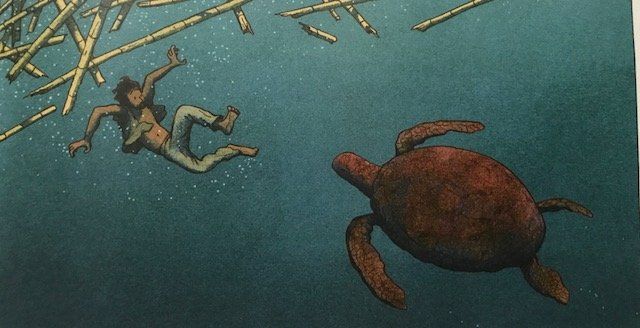

Ma in questo caso, il rosso è anche il colore della creatura stessa. Quando a un nome segue un aggettivo cromatico, si sa, se non è tautologico (cielo blu) o descrittivo (occhi blu), allora contiene già qualcosa di fuori dall’ordinario. Le grandi tartarughe marine seicellesi dette “verdi” per il colore del ventre, hanno disegni rosso-bruni sul dorso, mentre il carapace delle Caretta caretta è un’ampia corazza mattone: è evidente come dall’osservazione della natura, dal suo studio diretto, sia nato il disegno realistico poi trasformato in un sovrannaturale di spiazzante credibilità, e il rosso ha preso vita, premessa di un prodigio. L’essere, di grandi dimensioni, ha un colore drammatico -l’abbiamo già sottolineato-, ma anche maestoso e, ancora, potenzialmente allarmante: nell’incontro subacqueo, riconduce l’uomo a un’autodifensiva posizione fetale, lo riporta alle origini nel luogo eletto per originare, l’acqua. Lo guarda -e ci guarda- con quell’espressione enigmatica di certi animali che classifichiamo come sorriso ma che, a ben vedere, resta un mistero, forse un segreto. Quel rosso ha dunque, accanto a un contenuto estetico e emotivo, una traccia di insondabile primitivismo: è rosso il grande bisonte di Altamira, sono stati rossi i primi pigmenti naturali utilizzati, dal mare viene quello nobile e antico estratto dal murice, ossia la porpora imperiale. È su queste basi che il magico emana dalle corazze, si verifica in un istante inatteso di spezzatura e da quella faglia si riparte, c’è una nascita dove sembrava esserci morte e il tratto permanente e riconoscibile che lega mare e terra, umano e animale, è una folta capigliatura rossa, che non può non ricordare la rossa Sirenetta disneyana, con ulteriore analogia nel primo abito da donna, di tela bianca, perché l’approdo sulla terra somiglia a una Caduta e implica il problema della nudità. Non ci si pone però il problema della divinità sull’isola in cui tutto si “limita” ad accadere. La grande tartaruga rossa sembra sapere tutto, sembra aver tutto perdonato da tempo immemore -si pensi alla donna che conforta l’uomo dal senso di colpa dell’uccisione-, anche la sua stessa ostinata distruttività iniziale, che destina alla permanenza e alla persistenza, in fondo unica cosa certa che si stia a fare in terra.

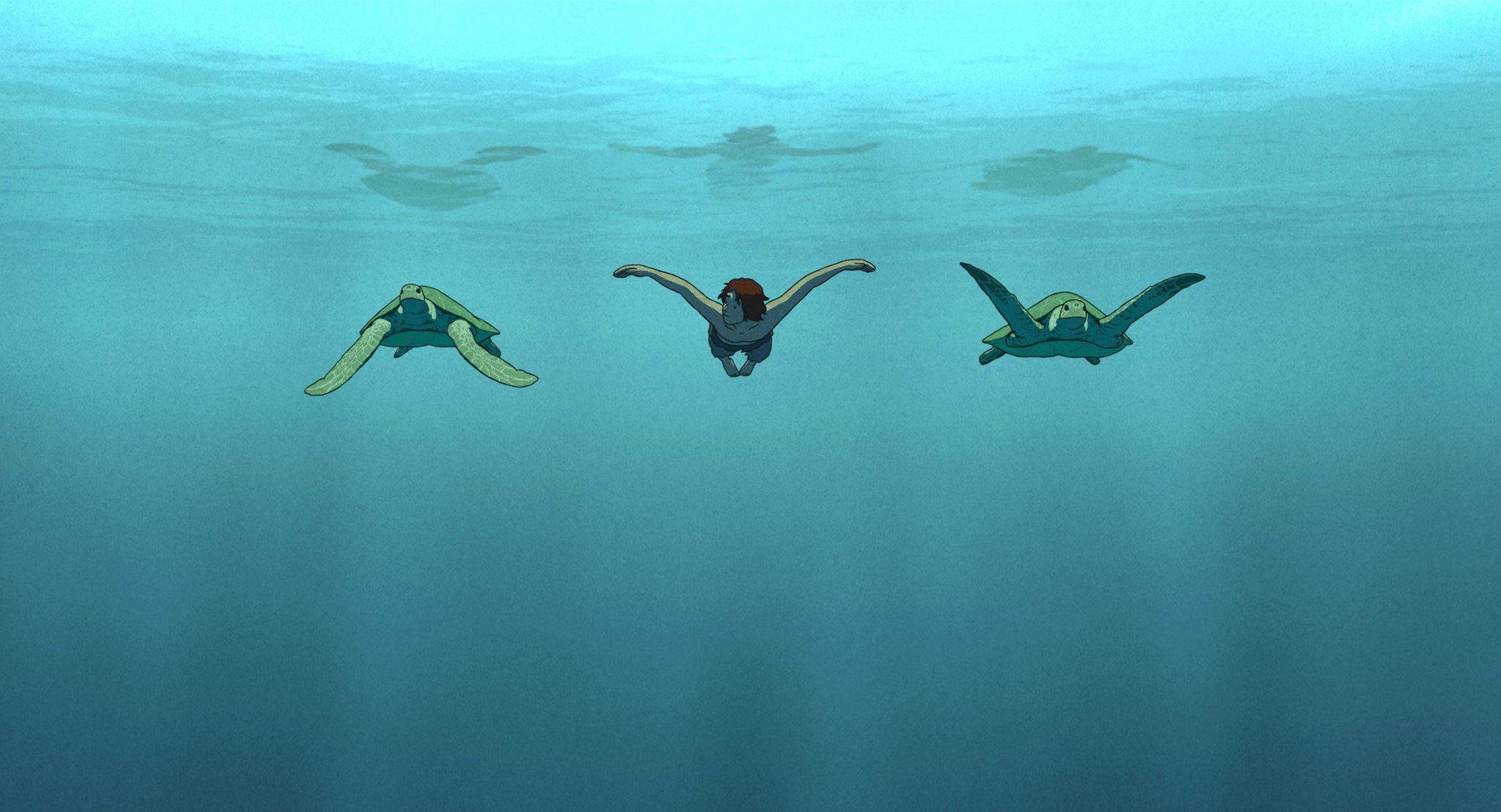

Questo legame onnisciente e anfibio fra acqua e terre emerse, si estende al cielo, non solo perché cielo e mare si confondono spesso nell’orizzonte lontanissimo, ma anche perché il movimento della creatura che nuota somiglia a un volo, le pinne sembrano ali e non di rado nel film si fluttua e l’acqua diventa aria, richiamando la cifra del volo cui è da sempre legato Studio Ghibli, non solo per il noto miyazakiano amore per gli aerei, ma anche per il volo a corpo libero, licenza poetica che l’animazione concede, come nella sequenza onirica del film che illude l’uomo della fuga, come le piccole tartarughe che prendono il largo in ascesa - “Flying with the turtles” è il titolo di un brani del film, suggestione non nuova, visto che anche il pesce e il monaco in The Monk and the Fish, delicato, ironico, malinconico corto, quasi danza esistenzialista (De Wit, 1994), finivano per fluttuare insieme in un cielo-acqua. Così, se ci si può concedere una metafora, un giorno il figlio ormai adulto prende il volo, a nuoto, scortato dalle tartarughe. Abbandona l’isola di nascita che il padre non ha più lasciato in cerca di terre mai viste, attraverso un’alleanza con il mare che gli concede quello che in passato la tartaruga rossa impediva. Non sappiamo cosa troverà. Il mondo è tanto più grande per chi può percorrerlo a nuoto.

Una menzione speciale va ai piccoli ospiti onnipresenti, insieme spettatori e comparse, ovvero i granchi, spettri minimali dell'isola che agiscono e subiscono eventi e casualità con perfetta, istintiva indifferenza.