TRAMA

Gli ultimi mesi all’interno del Platz, gigantesca baraccopoli ai margini di Torino, fra le speranze e le paure che ne precedono lo smantellamento.

RECENSIONI

Ci sono (almeno) due ragioni per le quali I ricordi del fiume è un film importante – si potrebbe dire necessario, se non suonasse fastidiosamente retorico. La prima, storica e contingente, è di ordine antropologico-politico. La seconda è poetica, universale.

La ragione più urgente riguarda noi, come italiani e come europei, e il nostro rapporto con una realtà scomoda e divisiva – così lontana, così vicina. Gli abitanti delle baraccopoli (in questo caso rom, rumeni, ungheresi, ma anche italiani) vivono insieme a noi, nelle nostre città, ma restano irrimediabilmente estranei. Nel chiacchiericcio quotidiano, di loro si parla spesso. Non ci sono ricette a portata di mano, se non quelle di chi invoca le ruspe. Le ruspe. Nelle fantasie politiche nostrane, assumono spesso una connotazione simbolica. Qui, con la loro potenza meccanica e muscolare, diventano una presenza tangibile e sinistra. Si palesano come un concreto mezzo di distruzione. Con il loro sguardo partecipe, i De Serio non offrono soluzioni semplicistiche a un problema complesso. Fra miseria e sporcizia, non c’è idealizzazione elegiaca della vita nella baraccopoli. I registi torinesi si limitano a registrare lo sradicamento, lo smarrimento, che ogni decisione politica presa sulla testa di migliaia di individui inevitabilmente produce. Di come si viva, all’interno di questi alloggiamenti di fortuna che sorgono ai margini delle città, si sa, di solito, ben poco. I De Serio attraversano il muro, penetrando in una delle baraccopoli più grandi d’Europa, il Platz, agglomerato cresciuto selvaggiamente alla periferia di Torino, sulle rive del fiume Stura. E lo fanno in un momento cruciale della sua storia recente. Per un anno e mezzo circa – quello che corre fra la decisione di smantellare il Platz e l’arrivo delle ultime ruspe – registrano con pazienza le paure e le speranze, le alleanze e i dissidi di uomini e donne di generazioni ed etnie diverse. Alcuni degli abitanti, in ossequio ai patti di emersione, dovranno integrarsi nella società italiana e saranno trasferiti in abitazioni cittadine. Per gli altri, in assenza di requisiti di sapore kafkiano, il rimpatrio sarà l’unica soluzione prevista. La disparità di trattamenti produrrà inevitabili crepe nel tessuto sociale.

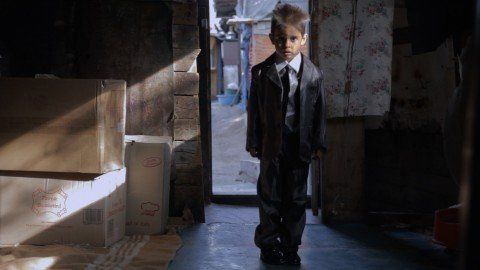

Nei quotidiani, l’agonia del Platz è stata tradotta in numeri, quelli delle baracche progressivamente rase al suolo, mese dopo mese. Ne I ricordi del fiume, la cronaca diventa materia viva e pulsante – le vecchie pettegole, gli adolescenti, gli amori –, e si fa memoria. Attraverso il racconto e l’affastellarsi di dettagli di vita vissuta, si crea uno spazio per la nostalgia. Lo sguardo dei De Serio è intriso di quella pietas che la cronistoria giornalistica non vuole concedersi. E di quell’attenzione per i singoli che la legge non può permettersi. È in questo modo che i registi ci ricordano che i rom, come gli italiani, i romeni o qualsiasi altro popolo che venga etichettato come corpus unitario sono (spesso) una nostra invenzione. All’interno di roulotte e baracche – isolate in uno spazio extraurbano che resta visibile e invisibile al contempo – vivono invece uomini e donne dalle esistenze complicate e diversissime. Per restituirci la medesima consapevolezza, i De Serio si inoltrano nel campo come in un labirinto, si spostano di casa in casa, raccogliendo testimonianze e scampoli di quotidianità. Registrano impressioni e le traducono in immagini, consapevoli che della vita nel campo non rimarrà altro. Non ci sono inquadrature dall’alto che abbraccino, con uno sguardo complessivo, l’immensa bidonville. Sarebbe troppo facile isolare il campo dalla città, mostrandone l’anomalia, la dimensione di città nella città. Al contrario c’è un’immersione totale in un microcosmo brulicante. Le baracche sono inquadrate spesso frontalmente, nell’alternanza fra ambienti interni ed esterni, nell’uso di chiaroscuri che creano un senso di intimità e sospensione. Il senso globale è offerto dalla scena di apertura: un bambino si aggira per il campo, si intrufola tra i pertugi apertisi fra abitazioni improvvisate. Dà le spalle alla macchina da presa, che lo segue passo passo. Tutto il film è il tentativo di seguire lo sguardo errabondo, di baracca in baracca, di un bambino smarrito. Nel finale, ritroviamo lo stesso bambino. Stavolta si muove fra le macerie, in uno spazio quasi vuoto. Delle baracche non c’è ormai più traccia.

La seconda ragione, quella poetica, dipende dalla capacità dei De Serio di impiegare i mezzi del documentario per sviluppare una riflessione, questa sì svincolata dalle urgenze dellattualità, sui modi dellabitare. Lo spazio che luomo abita, qualunque ne sia la natura, è una delle dimensioni dellidentità personale. Il trasferimento nelle abitazioni cittadine, funzionali e asettiche, crea un senso di scollamento che è dato dal rompersi di questa dimensione. Al tempo stesso, nellessenza fragile, sempre in divenire, della baracca si stempera lidea della casa come di un rifugio, di un luogo finito e definito capace di isolare e proteggere luomo dal mondo esterno. In una delle scene più evocative, con un afflato quasi apocalittico, le macerie delle baracche in rovina e le acque del fiume arrivano a sfiorarsi, quasi a fondersi. A differenza della casa, la baracca è uno spazio in costante costruzione e disfacimento. Sta in una relazione osmotica con lambiente circostante. Nasce come abitazione di fortuna, destinata al degrado. La sua distruzione diventa il simbolo, universale, della precarietà dellesistenza umana. E qui il senso di fragilità risalta, per contrasto, nellimpiego massiccio di inquadrature fisse e campi lunghi, che si potrebbero scambiare per estetismi velleitari ma diventano invece lestremo tentativo di trattenere, attraverso la forma, il senso di una fine (annunciata).

Presentato fuori concorso alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia nella versione di 140'.