TRAMA

1999-2008. Bobbio, tra le colline piacentine. Due vecchie zie e una casa da gestire. Una coppia di fratelli. Una bimba, poi ragazzina. I sogni che sbiadiscono. Il Trebbia che scorre. Il tempo che passa.

RECENSIONI

Scorre come una sorgente sotterranea sotto un decennio di cinema rigoglioso Sorelle Mai, affascinante precipitato filmico, tra il documentaristico e il lirico, di temi e umori dell'opera del regista piacentino affiorati e rielaborati nel frattempo nella produzione 'ufficiale' (dieci anni di film stordenti, immaginifici, potenti), work in progress liquido e impossibile per sua stessa natura da contenere ed ultimare, in perenne movimento, in continua trasformazione. Home movie che assume le fogge di un agrodolce racconto cechoviano (Piergiorgio legge in apertura i Quaderni del grande autore russo), filmino estivo che assurge a lezione di cinema, block-notes di un regista che diventa romanzo privato e familiare. Ancora vacanze in Val Trebbia (il mediometraggio autoanalitico realizzato negli stessi luoghi da Bellocchio nel 1980) venti/trent'anni dopo, a ritrovarsi in quel paesaggio e nuovamente perdersi. Un lavoro multiforme e inafferrabile, continuamente sospeso tra istintività estiva e riflessione autunnale, ma di una compattezza emotiva esemplare.

Nato nell'ambito dei corsi di Fare Cinema, il laboratorio tenuto dal regista ogni estate nella natia Bobbio, e realizzato in collaborazione con i suoi giovani allievi, articolato in sei episodi girati in sei anni diversi, tra il 1999 e il 2008 (col titolo Sorelle era già comparsa nel 2006 una prima versione limitata ai tre episodi iniziali), Sorelle Mai è un 'film per caso' come lo definisce il suo autore, frutto di un intento didattico antiautoritario, contaminazione felicemente anarchica di elementi di realtà e di finzione, mestiere e improvvisazione, immersi in un lavorio di mutuo scandaglio e arricchimento: 'avendo girato nel corso di dieci anni e senza alcuna idea di raccogliere gli episodi in un film, abbiamo lavorato in maniera libera, spontanea. Gli episodi nascevano uno dall'altro, da un anno all'altro. È il tempo il vero protagonista del film, ciò che ne regge l'intero senso (MB)'.

Tutto ruota ancora una volta attorno alla famiglia, peccato originale del cinema bellocchiano, e ai suoi luoghi, fisici e dell'anima: Bobbio, la provincia morbida ed immobile, culla quieta e prigione dorata, e la casa patronale, rifugio al tempo stesso confortevole e opprimente, magnete irresistibile e totem da abbattere. Spazi abitati, percorsi e fuggiti da tre generazioni di una famiglia che Bellocchio ricrea di fronte alla macchina da presa mescolando i suoi parenti più prossimi ad attori professionisti: i fratelli Giorgio e Sara (il figlio del regista Piergiorgio e Donatella Finocchiaro, presenza luminosamente dolente), la figlia di quest'ultima Elena (ultimogenita di Marco e sorellastra di Piergiorgio), le due anziane zie (Letizia e Maria Luisa Bellocchio, le sorelle del regista già comparse in brevi camei in altri suoi film). Un album di famiglia sul quale pesa silenziosa la mancanza delle figure genitoriali (forse già "uccise" dai figli), quella madre e quel padre la cui fragorosa assenza dilatata a vuoto morale e politico è al centro di diversi capolavori bellocchiani. Unico personaggio accostabile a un presumibile ruolo paterno è quello impersonato da Gianni Schicchi Gabrieli (sodale di lunga data di Marco), vecchio amico di famiglia nonché fidato consigliere e amministratore del patrimonio, figura propositiva ma attraversata dalla consapevolezza crepuscolare di un'uscita di scena non più rimandabile, di un tempo che ha fatto il suo tempo e che deve lasciar scorrere altro tempo, come suggerisce il malinconico ed enigmatico finale, di una drammaticità dolcemente ovattata e ritualmente liberatoria, sulle rive e nelle acque del Trebbia.

Le sorelle dell'ambiguo titolo (Mai come cognome ma anche come connotazione temporale-esistenziale) sono proprio le due zie (a loro il film è dedicato), splendide creature gozzaniane, remissive custodi della memoria, numi tutelari di un focolare domestico al quale sono state incatenate da logiche familiari che le hanno destinate a un nubilato quasi forzato, ad una esistenza placidamente fuori dal mondo, benignamente fantasmatica ma che non ha conosciuto mutazioni né progresso, incapace di tracciare una distinzione netta tra vita e morte (l'insistito interesse per le cappelle del cimitero durante la seduta notarile, gag tenera e crudele). Lo sguardo che Bellocchio lancia su questo mondo, sul suo mondo, è comunque all'insegna di una serenità nuova che pur non essendo mai conciliante smussa la sottile asprezza delle situazioni raccontate (le difficoltà economiche, le divisioni della proprietà, i contrasti tra i fratelli, le loro aspettative deluse). In quelle stesse stanze tenute in ordine dalle due anziane donne, instancabilmente rassettate e spolverate in un'illusione di eterno presente, quasi mezzo secolo prima Bellocchio aveva fatto esplodere l'ordigno dell'epocale I pugni in tasca, urlo scomposto di ribellione, attentato violento all'istituzione familiare. Frammenti fulminei di quel film s'inseriscono e si sovrappongono alle nuove immagini non come mera (auto)citazione ma come esorcismo, legame ineliminabile col passato e al tempo stesso liberazione dai suoi fantasmi.

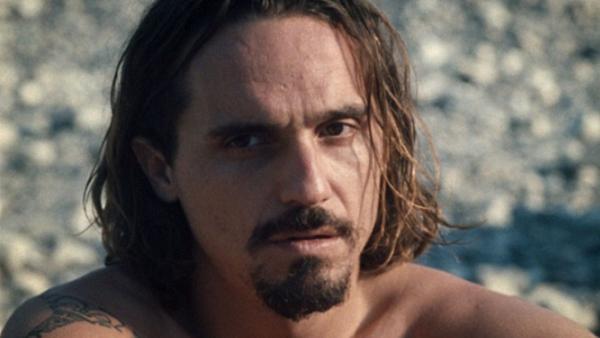

I personaggi in scena, sempre basculanti tra adesione psicologica all'identità del proprio io reale e invenzione narrativa, non sono mai figure dai contorni netti, definiti una volta per tutte. Giorgio, anima inquieta e smarrita, doppio obliquo del padre-regista, cerca di costruirsi una famiglia lontano da Bobbio avviando un'attività di commerciante di preziosi ma fallisce, poi sembra voler intraprendere la strada della recitazione (e lo spezzone de La Balia che compare in tv suggerisce una sua temporanea riuscita, quasi in gara con la sorella), la persecuzione subita da oscuri strozzini lascia intendere dissesti finanziari, infine l'ultima sequenza lo vede nei panni di regista. Parallelamente la sorella Sara, madre single che affida la figlia alla cura delle zie, vive divisa tra Milano e la provincia, tra una carriera d'attrice che tarda a consolidarsi e l'ipotesi di una vita quieta da albergatrice tra le colline piacentine, anch'essa rosa da un continuo fuggire e ritornare ma addolcita dalla presenza della figlia e dal progetto di reinventare tra loro un rapporto. Per un breve periodo sfiora le sorti della famiglia anche un'insegnante liceale, pensionante presso le zie, interpretata da Alba Rohrwacher. Un episodio che nel suo essere vistosamente distaccato dal canovaccio principale rilancia l'origine didattica del lavoro, di Sorelle Mai come serbatoio di sguardi e storie, oltre a costituire un segmento intensamente bellocchiano per tematica e ambientazione con la giovane docente in preda a pene d'amore che si trova a riflettere sulla freddezza e la 'disumanità' delle istituzioni (e degli uomini e delle donne che le incarnano) nella cornice di un collegio scolastico tenuto in quella che un affresco indica come un'antica cappella (il preside è interpretato da un altro membro della famiglia Bellocchio, uno dei fratelli di Marco, il poeta Alberto).

Su questo materiale apparentemente caotico è dunque sostanzialmente il tempo a far emergere un disegno narrativo tenue ma unitario i cui volatili contorni Bellocchio cerca di afferrare e fissare su pellicola tramite un digitale grezzo, immediato, emotivo, in cui la registrazione dei fatti è inseparabile da una dimensione onirica e allucinatoria, catturando dei luoghi la luminosità naturale e smorzandola nel suo risvolto spettrale. Si trovano così incastonati e quasi sorpresi di sé attimi di cinema folgorante: la breve e nervosa nuotata notturna in piscina di Giorgio conclusa da una concitata telefonata alla sorella; Elena e la fidanzata di Giorgio che giocano con antichi abiti da sposa; il colpo di pistola durante l'audizione, squarcio di assurdo illuminante; l'inquadratura del giardino di casa diviso dal viale d'accesso che separa la vecchia generazione da quelle di zio e nipote; i bagni al fiume come inconsapevoli riti quotidiani di purificazione; le passeggiate serali per Bobbio passate al filtro deformante dei vetri del trenino urbano; tutti i primi piani della Finocchiaro, istanti di puro innamoramento; gli incubi di Giorgio in forma di ombre cinesi sul muro; la messinscena conclusiva nelle acque del fiume, liquido amniotico e sudario.In questo ritmo non lineare fatto di fughe e stasi, allontanamenti e ritorni, pause e slanci in avanti, l'annotazione palpabile e delicatamente inesorabile della crescita di Elena, la trasformazione sensibile del suo corpo da bimba a ragazzina, la ricognizione della sua innocenza ancora aurorale s'impongono come metronomo 'in diretta' dell'opera, suo baricentro emotivo e morale. Il melodramma verdiano (antica passione del regista) s'intreccia alla canzone popolare d'autore, l'addio del passato (l'aria della Traviata che dà il titolo al bel mediometraggio realizzato da Bellocchio in occasione del centenario della morte del suo compositore) si unisce al reiterato adieu al mondo di Modugno, si accetta la disillusione svestendola dei rimpianti e guardando oltre. Sorelle Mai è sperimentalismo vitale nel quale si respira una sensazione salutare di incompiuto, di non finito, di uno sguardo sul futuro ancora da costruire.

Filmare come fluire, filmare come vivere.