TRAMA

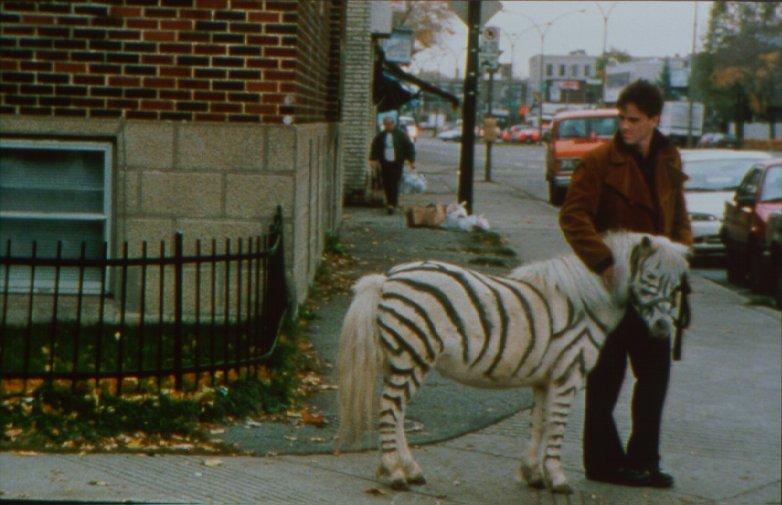

Montreal, autunno inoltrato. Il trentenne di origine greca Paul Mekas, custode invernale dello zoo, è sposato da cinque anni con la ventitreenne Marguerite, ma ha un figlio di sei anni frutto di una precedente relazione. Leo, questo il nome del bambino, è affetto da una disfunzione cerebrale e vive in ospedale sotto costante controllo medico, mentre Paul e Marguerite abitano in periferia insieme all’anziano padre di lui. Un giorno Marguerite, apparentemente restia a uscire di casa, si intrufola nell’appartamento di una vicina che ha organizzato una festa e fa la sua conoscenza, iniziando a frequentarla quotidianamente. Paul è sempre più turbato dall’apatia della moglie e cerca di comprenderne i motivi, tentando invano di coinvolgerla nelle sue attività. Successivamente alla morte del piccolo Leo, Marguerite incontra un uomo in chiesa, Georges, e parte con lui senza avvisare il marito. Destinazione: la città natale di Georges, nelle regioni settentrionali del Canada.

RECENSIONI

Primo lungometraggio del trentenne Bertrand Bonello, classe 1968, Quelque chose dorganique getta con spaventosa fermezza le basi di un percorso cinematografico che, al di là delle apparenti variazioni di forme e arrangiamenti filmici, persegue ostinatamente un obiettivo di impressionante precisione: la rappresentazione della sostanziale indecifrabilità degli individui, la loro (e di riflesso la nostra) essenziale irriducibilità a schemi di comportamento dettati dal contesto. Mutano vistosamente luoghi, professioni, inclinazioni sessuali, situazioni sentimentali, epoche e costumi, ma la sostanza resta invariata: ogni soggetto, per quanto sottoposto a feroci condizionamenti ambientali, mantiene un fondo letteralmente imperscrutabile. Quindi infilmabile. Si tratta di una persistenza soggettiva assolutamente misteriosa che si legge soltanto in negativo, paradossalmente: quanto più il contesto esige ladattamento, la conformazione a regole ferree e ineluttabili, tanto più i personaggi messi in scena reagiscono a modo loro. Il cuore della questione non riguarda il libero arbitrio, ovviamente, ma quel nucleo insondabile che fa di ogni soggetto unesistenza unica, destinata per questo stesso motivo a confrontarsi con linesorabilità della propria differenza.

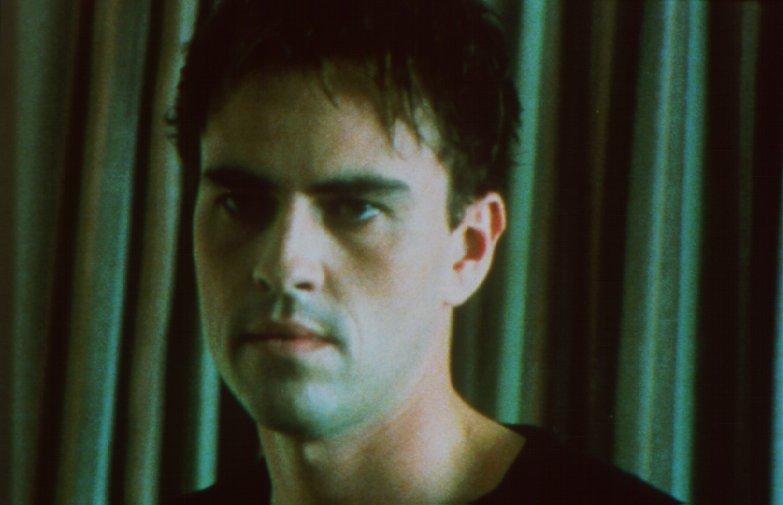

Quelque chose dorganique, qualcosa di radicato nel concreto dellessere, nellincrocio tra corpo e coscienza, che rende ogni individuo intimamente e inesorabilmente diverso. Soggetti connotati dalla diversità fino a esserne fatalmente segnati come il piccolo Leo (Simon Hetu), affetto da una disfunzione chimica che lo condanna al disfacimento cerebrale: un personaggio che nella sua muta fragilità rispecchia tragicamente limpotenza della ragione normalizzante di fronte alla differenza costitutiva di ogni essere. La differenza non è tuttavia assimilata alla malattia o alla devianza, ma sussiste come dato di fatto, come impronta unica e inclassificabile, intrinsecamente legata allesistenza di ciascun individuo. Detto molto chiaramente, la differenza costituisce lidentità. Anche quando questo qualcosa di organico è dogmaticamente ricondotto a teorie con pretese oggettive (lanomalia neurologica di Leo, la natura molecolare dellamore: fenomeni descritti meccanicamente dal medico dellospedale), limponderabilità continua a giocare un ruolo decisivo. Pur scientificamente definita, la disfunzione di Leo non può essere curata né calcolata in termini di durata; pur chimicamente spiegato, il funzionamento dellamore non può essere diretto né sincronizzato al millesimo. Marguerite (Romane Bohringer) e Paul (Laurent Lucas) amano in modi irrimediabilmente distinti: lui tende a razionalizzare, a comprendere; lei si limita a sentire, a esistere.

Dellamore, come dellidentità e dellesistenza, non si dà metodologia, insomma, ma soltanto fenomenologia. Non cè spiegazione o motivazione che tenga: è semplicemente così, al di là di ogni psicologismo convenzionale, ad anni luce da ogni ridicolo sforzo esplicativo. Per Paul, titolare di una visione ossessivamente cartesiana (il suo dolore per la morte del figlio si traduce nel rifare il letto per venti minuti, per eliminare ogni piega), tutto ciò è insopportabile: lunica soluzione consiste nellappianare il disordine, nel sopprimerne le cause. Eppure non ci troviamo davanti allennesima demonizzazione maschile con annessa glorificazione femminile: i tentativi di Paul per stabilire un contatto con la moglie non sono privi di una loro incongrua tenerezza (le regala un gigantesco ventilatore, oggetto totalmente inutile per il clima canadese nel mese di ottobre) e, specularmente, il personaggio di Sarah (Charlotte Laurier), la nuova amica di Marguerite, si rivela incapace di entrare davvero in sintonia con lei, reagendo con insofferenza allinvasione prolungata del suo spazio e formulando domande ottusamente razionali sul suicidio di massa dei lemming (esigenze asfitticamente logiche che trovano conferma nellargomento della tesi che sta preparando: le scariche di endorfina provocate dal sesso e dalla droga).

Non vi è sobrietà nella messa in scena di Quelque chose dorganique, vi è esattezza. Raffigurare lidentità come differenza impone lassoluta giustezza dello sguardo: filmare la fisicità singolare degli interpreti senza irrigidirla in gestualità grottesca, cogliere la loro unicità espressiva senza ridurla a veicolo emotivo a uso e consumo della narrazione (e dello spettatore), variare distanze e durate delle inquadrature senza fissazioni estetizzanti. In una parola, constatare la differenza. Ecco perché la partitura visiva di Quelque chose dorganique sfugge allaggettivazione canonica (questo piccolo, precisissimo film non è disadorno né calligrafico, semplicemente è se stesso), ritagliandosi uno spazio cinematografico tutto suo. I personaggi lo abitano come pure alterità: non solo non seguono le regole delletichetta comune (alla festa di Sarah, Marguerite chiude gli occhi e accenna una danza solitaria fatta di movimenti minimi, di unintensità contratta e alienante), ma non tengono neppure fede ai propositi appena formulati (la voce narrante di Paul pronuncia frasi smentite dai suoi comportamenti). Personaggi svincolati dallobbligo di raccontare, raccontarsi e intrattenere: Jétais là, cétait la plus belle chose qui soit, sussurra la voce over di Marguerite. La sola cosa che conta è la costruzione di un luogo in cui i punti di vista del cineasta e dei personaggi si trovino sullo stesso piano (non è fortuito che nella prima parte sia Paul a detenere la voce narrante e che nella seconda la parola passi a Marguerite con grande naturalezza).

Distante tanto dalla neutralità documentaristica quanto dalla retorica narrativa, il lungometraggio desordio di Bertrand Bonello non teme le misure strettissime (primi e primissimi piani di insistenza constativa), le spezzature improvvise (bruschi passaggi da campi lunghissimi frontali a mezze figure di spalle) e le infrazioni sintattiche (dialoghi sprovvisti di raccordi visivi omogenei, giustapposizione delle sequenze per stacchi netti). Ma è con una mossa privativa che la visione di Bonello conquista, ancora una volta paradossalmente, la parità dello sguardo: la negazione del controcampo. Zero soggettive in Quelque chose dorganique: non perché il cineasta si arroghi il diritto di contemplare con cinico distacco e giudicante superiorità il confuso brancolare dei personaggi, ma, al contrario, perché usurpare il loro punto di vista significherebbe strumentalizzare la loro interiorità, significherebbe assimilare la loro soggettività e, di fatto, oggettivarla irrimediabilmente. Non vi è dubbio che si tratti di una strategia consapevole: più volte Marguerite guarda intensamente fuori campo preparando con forza larrivo della soggettiva, ma il controcampo evocato non compare. La sua visione fa parte della sua identità: è pura differenza, materializzarla sullo schermo la negherebbe in quanto tale. È solo con la negazione di una negazione che la soggettività non smarrisce lessenza di mistero luminoso, radiosamente evidente ma intimamente imperscrutabile: Quelque chose dorganique.

Non, il n'y a absolument rien de mystérieux dans le film (si ce n'est le mystère des gens filmés, déjà grand en soi)... (Bertrand Bonello).