TRAMA

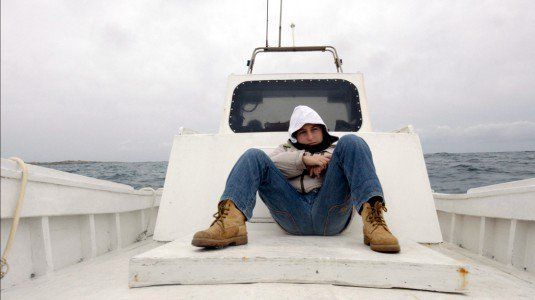

Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell’epicentro del clamore mediatico, per cercare, laddove sembrerebbe non esserci più, l’invisibile e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull’isola facendo esperienza di cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d’Europa raccontando i diversi destini di chi sull’isola ci abita da sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da questa immersione è nato Fuocoammare. Racconta di Samuele che ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di uomini, donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Ma non è un’isola come le altre, è Lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in cerca di libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte partecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.

RECENSIONI

Sottrarre Lampedusa al racconto della cronaca, ai dati sugli sbarchi, alla pietas usa e getta che si riserva ai numeri. Considerare l'esistere ordinario degli abitanti dell'isola (il racconto di formazione relativo a Samuele, bimbo dall'occhio pigro, gli scorci d'economia domestica di vecchi isolani, le trasmissioni della radio locale, le immersioni di un sub in cerca di ricci di mare) e verificare il rapporto con le vicinissime tragedie dei migranti, con le procedure che ogni giorno li accolgono, con gli uomini e le donne impiegati in questo senso e a cui il film – merito sicuramente da non sottovalutare – offre luce mediatica. Paradosso: se Luca Guadagnino con il caricaturale A Bigger Splash porta al parossismo il suo cinema godereccio per dire dell'oscena colpa dell'occidente nei confronti degli ultimi, per raccontare l'abisso grottesco che separa una cultura dello spreco, del privilegio, dello spettacolo, dai problemi e dal sentimento del mondo, come in una paraboletta ferocemente autocritica [1], al contrario il cinema del reale di Rosi offre allo spettatore una visione sviante e autoassolutoria. Non siamo tanto ingenui da farne una questione di morale dello sguardo, non è tempo di carrelli di Kapò. Se decidi di filmare un uomo in agonia, la scelta tra l'agire e il testimoniare è stata fatta: e allora sarebbe solo abietto fingere un'inquadratura sfatta, tremante, affidarsi alla trita retorica del reale, programmare un'immagine che offra la vertigine dell'atto eroico, del momento rubato. Se la scelta è stata fatta, che si filmi bene, e che l'immagine porti i segni della scelta. In un'era digitale dove alla traccia è facile si sostituisca la riscrittura del mondo, e dove le immagini si susseguono uguali e inerti, si pensi allo stato del fotogiornalismo, che da sempre si pone questioni su come rappresentare il dolore del prossimo: oggi o è costituito ordinando immagini scattate in prima persona da chi le tragedie le sta vivendo (tanto che, ci ricorda La realtà e lo sguardo - Storia del fotogiornalismo italiano di Uliano Lucas e Tatiana Agliani: «Giorgio di Noto vince il premio Pesaresi del 2012 con un reportage sulla primavera araba costruito attraverso immagini scelte e recuperate da internet, come scrive Smargiassi "una dichiarazione di morte per il fotogiornalismo convalidata da competente giuria"») o sceglie come luogo d'incontro con il pubblico la galleria d'arte, facendo del reportage una questione d'autore, ricostruendo o riallestendo il reale (come se l'occhio del testimone marcasse un distacco, necessitasse di un filtro d'artificio per paura o per pudore, e lasciasse l'imprevisto del reale ai protagonisti della tragedia. E come se l'immagine, per farsi notare nella moltitudine e far risaltare il suo soggetto, necessitasse d'essere una forma d'arte aggressiva, rigonfia di marche e d'effetti, bellamente firmata) [2]. In questo senso, il cinema di Gianfranco Rosi, con i suoi quadri calibrati, che mirano all'immagine sacra o alla suggestione di genere, è un cinema pienamente contemporaneo. Dunque non saremo noi, che amiamo Pedro Costa e Sylvain George, per esempio, e che crediamo che un videoclip di Romain Gavras sia sempre un gesto politico, a chiamare scandalo un'immagine di pena con color correction o un sospetto di re-enactment.

Lo spettacolo del dolore, la sua immagine, per lo spettatore è sempre un problema, e un'immagine che si dice falsa, trattata, manipolata, lo afferma chiaramente, consapevolmente. Per questo la cosa che rifiutiamo fermamente, di Fuocoammare, è proprio lo spettatore che Rosi costruisce: uno spettatore che non è trascinato in un'ipotesi di compassione fuori canone, in una impossibile condivisione spinta dalla ricerca estetica fuori dai soliti riti della compassione cinematografica (come in Costa o George), e che nemmeno è invitato a riflettere sul come le nostre immagini rappresentano gli ultimi (come in Gavras e persino Guadagnino), ma è lì per riconoscere la sagacia dell'allegoria al lavoro (Samuele che impara a guardare siamo noi che dobbiamo esercitare l'occhio pigro verso i migranti, il suo astio ingiustificato e non-pensante verso uccelli e piante grasse è un pregiudizio istintivo che si risolve nel dialogo fiabesco con un passerotto, lo stomaco da farsi sul molo è un invito al dialogo con un principio di realtà, le lezioni d'inglese una prova per un'idea multiculturale e via elencando), è lì a unire e a cercare un senso ai segni che Rosi fa circolare, a cogliere la poesia e le rime che l'autore suggerisce (le salme dei migranti stese a terra e un interno lampedusano con una signora che sistema un letto, le onde radio su cui viaggiano sia le richieste di soccorso sia i canti popolari, l'occhio rosso di un pesce appena pescato e la lacrima sporca di sangue del migrante...). Rosi tiene insieme frammenti di reale che, seppur vicinissimi, non è detto siano in dialogo, ed è questo il fine ultimo di Fuocoammare: ma quel che noi vediamo, prima di tutto, è il rimario borioso, l'intreccio di rimandi mirabilmente intessuto, un intreccio che non dice nulla del mondo (lo scontro di opposti non crea automaticamente pensiero complesso), ma lo chiude in un gesto poetico. Fuocoammare è un film che non chiede allo spettatore di porsi problemi sul suo ruolo. Lo spettatore è ridotto a vigile urbano nel traffico dei segni, a certificatore dell'atto autoriale. Non c'è segnale di messa in discussione, richiesta di verifica, crisi possibile. Rosi è un signor regista, qui ci son le prove, urlate a ogni piè sospinto: non è questione di estetizzare il reale, ma di soverchiarlo. [3]