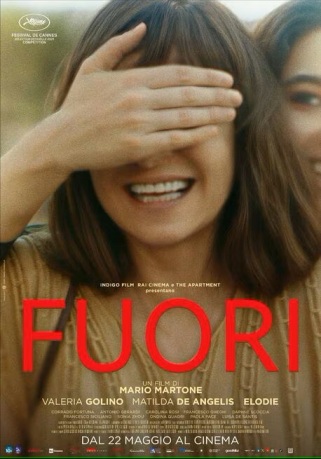

TRAMA

È il 1980, una scrittrice finisce in carcere per un gesto inaspettato: il furto di alcuni gioielli. In carcere, conosce altre donne con le quali nascono un’amicizia e un legame difficili da comprendere dall’esterno.

RECENSIONI

Fuori è un grandissimo film; peccato non sia il film che vediamo sullo schermo.

Fuori è un grandissimo film; peccato non sia il film che vediamo sullo schermo.

Qualche lacerto di quel film lo intravediamo anche. Sul filo di lana Jacopo Quadri ogni tanto la spunta: col coltello (più che le forbici) tra i denti, riesce a strappare spesso quei decimi di secondo che trasformano una ricostruzione d’epoca malata endemicamente di “raicinemite” (per cui bisogna che ti facciano vedere e le pagine gialle in primo piano, e la vecchia insegna della stazione che dice direzione Viterbo, e le sedie che quarant’anni fa si sarebbero considerate da bar chic, e…) in una Roma cosplayer di se stessa effettivamente popolata da ultracorpi, da comparse in calcolata e sonnambulica dispersione, dietro cui fa capolino quel deserto che a quel punto, dopo la tabula rasa degli anni Settanta, la capitale (e la nazione stessa) è diventata. Ma che pesantezza quegli inserti sulle architetture, quelle panoramiche sull’edilizia popolare che stanno lì a dirti: “tiè, hai visto? Te lo dicono le superfici stesse che il fuori è come il carcere”. Siamo lontani insomma dal geniale approccio al film in costume di Morte di un matematico napoletano, cui bastavano pochi tocchi coordinati per trasformare la Napoli dei primi anni Novanta in quella degli anni Cinquanta.

E il lavoro con le attrici è commendevole. Ma non basta (e che pesantezza) farle vedere avvinghiate dentro la metropolitana: ognuna va per conto proprio, pochissima la chimica tra loro. Fanno eccezione i fulminei duetti tra la bravissima Matilda de Angelis e la non meno brava (ma più discontinua, più a sprazzi) Elodie, nel produrre gli stridii di due specchi che sfregano le rispettive superfici riflettenti, troppo dure per rompersi, l’una contro l’altra, l’una addosso all’altra. Ognuna rimane sempre, dall’inizio alla fine, prigioniera del proprio ruolo e del proprio approccio attoriale: De Angelis tossica col suo accademismo quasi anglosassone (ancorché di altissimo livello: tipo, Keira Knightley in A Dangerous Method); Elodie col suo professionismo (anche qui di alto livello) di gerente dei propri cromosomi borgatari, da attivare, domare e rimettere in stand-by secondo necessità e convenienza; Golino con la torpida, sovrana post-recitazione minima, minerale, di chi ormai ha la vita alle sue spalle, già tutta scritta. Tutte e tre insomma più maschili, perché identitarie, del Carlo Cecchi, di nuovo, di Morte di un matematico napoletano, molto più femminile perché tutte e tre queste cose mischiate insieme oltre ogni distinguibilità. Fai click col tasto destro su Renato Caccioppoli, premi su “unzip”, e saltano fuori pari pari tutte e tre le protagoniste di Fuori, che dell’esordio di Martone è una versione che tenta la doppia carta del nicodalessandrizzarsi da un lato, e dall’altro di addomesticarsi con intenti anche lodevolmente pedagogici, affinché cioè presso il pubblico straniero (cioè italiano) qualcosa passi. Difficile comunque evitare la sensazione che, quello che passa, si prova a farlo passare cognitivamente più che emotivamente.

Per passare, il punto passa. E il punto non è tanto che il personale è il politico, ma la coincidenza tra personale e politico quando non c’è più niente ed è finito tutto, quando cioè tanto il personale quanto il politico sono stati azzerati nella tabula rasa degli anni Settanta, dove non c’è posto nemmeno più per il melodramma che avrebbe dovuto nascere da un così tipicamente melodrammatico materiale quale il gioco di specchi infinito tra una donna e l’altra, una di esse intercambiabilmente madre. Che il “dentro” sia uguale al “fuori” vuol dire che il panopticon carcerario è dappertutto: vuol dire, cioè, che non c’è più alcun modo di sfuggire allo sguardo che ci guarda. Tutti sono o si sentono spie, tutti sono o si sentono spiati, da cui le rabbiose accuse reciproche in cui si risolvono gran parte dei residui rapporti tra Goli(n)arda e la delinquente e quest’ultima e la borgatara in ascesa sociale. La differenza tra queste due coppie è che nella prima c’è un décalage temporale (“il presente delle nostre ore è già leggenda”, appunto) che introduce il fantasma di una relazione materna che, rimanendo un fantasma come qualunque identità ormai rimane tale («come sei bella quanto t’incazzi» «anche tu sei bella quando ti menano», peccato che dopo la tabula rasa non c’è più né chi si incazza né chi mena), ripiega su quell’altra funzione genitoriale che è la tradizione, nel senso della consegna di un patrimonio da una generazione all’altra. Fuori contiene non a caso un melodramma che non arriverà ad esistere: una madre (fuori campo) che sente che non si può non venire guardati continuamente e che dunque protegge tutti dall’essere guardati tranne quell’altra se stessa che è la propria figlia. Unico modo per sopravvivere, tramontata ogni progettualità personale (pubblicare il libro della vita) e politica (la lotta armata) è diventare lo sguardo che, senza farsi trovare o identificare, ci guarda tutti: vale a dire, scomparire.

Ma il film si guarda bene dallo scomparire. Martone sa benissimo che al cinema il banco di prova del confronto mimetico con uno sguardo che non si può guardare a propria volta, e da cui non possiamo avere scampo, è il confronto con quel deposito di infiniti sguardi che è la città. Ma, impegnato in un’amorosa lotta decennale con Rai Cinema, decide per ragioni strategiche di ridurre la città a segno, di sminuzzarne e distribuirne le potenzialità significanti, esibendo qui quello spazio off, là quel viale residenziale devitalizzato, tutte con una funzione semantica riconoscibilissima. Tant’è che gli interni sono più labirintici degli esterni (il bagno della profumeria, con la doccia come ulteriore ripiegamento: i giochi di luce dell’appartamento della scrittrice). Come la sua Goli(n)arda, il film sa che scomparire è l’unica via, ma anziché farlo capitalizza la scomparsa altrui (del resto, concordano le protagoniste, l’amore strumentale e interessato non è esso stesso una non meno valida forma di amore?) per aggrapparsi all’istanza di organizzazione drammaturgica attraverso cui far passare, accenno dopo accenno, in maniera molto costruita, il punto di cui sopra. Istanza che non mostra alcun cedimento, né quando centellina l’evoluzione gradualissima della complicità tra le due protagoniste o la non meno graduale tossicità della tossica, né quando traveste da ricciolo modernista un sistema di flashback carcerari la cui funzione è, in realtà, totalmente, banalmente esplicativa. Sgamabilissimo come foglia di fico dietro cui nascondere questa funzione il picco di tensione del tentato suicidio di Elodie; sgamabilissime come oasi di spensierato e leggero cameratismo per nascondere uno straripante intellettualismo letterario la deriva seguente lo scarceramento di Suzie Wong e la spaghettata al mare. Quest’ultima peraltro consecutiva a un altro dei momenti più deboli del film, la parentesi con Corrado Fortuna che sta lì sono in virtù di banali contrappesi da manuale di sceneggiatura (un ritratto al femminile non può non avere un uomo da qualche parte, se non come avversario allora come complice che riconosce i propri limiti, che sono quelli del prestarsi al gioco di guardare senza essere visti nel modo più naif e inservibile: quello di penetrare nel proprio appartamento senza annunciarsi), in un uno-due intorno a cui si raggruma un riconoscibile blocco. Martone sa benissimo che tutti i suoi ultimi film tendono a venire costruiti a blocchi: ma qui il blocco finisce per ricrearsi da solo nonostante i coscienti tentativi di Fuori di una maggiore frammentazione per evitarlo – e che però finisce per spezzare e disperdere la linea melodica che si crea tra la scrittrice e la delinquente, linea che avrebbe dovuto avere la forza sufficiente per reggere da sola il film come il corpo polisoggettivo di Cecchi reggeva da solo Morte di un matematico napoletano. Ma questa forza quella linea melodica l’avrebbe avuta solo con una maggiore complicità tra le, pur bravissime, due attrici – obiettivo che al cinema è possibile solo se, letteralmente, l’occhio del regista sceglie di scomparire dentro la relazione tra i suoi attori.

Il vizietto della costruzione a blocchi, per quanto qui quasi completamente debellato, Martone ce l’ha perché impegnato nell’amorosa lotta decennale di cui sopra con Rai Cinema. In perfetto stile postcoloniale, da molto tempo ormai si è votato alla sopravvivenza di un cinema un tempo gloriosamente locale dentro la perigliosa, entropica macchina statale. I suoi film lo mostrano chiaramente, alternando ogni volta blocchi di scene (consecutive) più personali ad altri più vicini a quelli graditi alla committenza. Intento alla Davide e Golia lodevole, preziosissimo, ma strettamente incompatibile con l’idea di scomparsa mimetica (dentro il cavallo di Troia deve pur sempre esserci qualcuno o qualcosa), anche se ci ha regalato molti risultati di eccezionale valore. Ma anche questi ultimi si sono sempre misurati in termini di battaglie vinte in una guerra che non può essere vinta, ma solo strategicamente prolungata all’infinito. E in Fuori, le battaglie vinte sono meno, e meno risolutive, che negli altri suoi film. Ahinoi, non saranno queste imperatrici di Roma a dare un esito vittorioso alla guerra di Mario.

Fuori è un film magico e mistico. Biografismo libero, che trascende le regole (trappole) dell’agiografia. Tre donne, una torrida estate, una Roma escheriana mai così aerea e voluttuosa, che inghiotte e seduce. Goliarda Sapienza (Valeria Golino) entra in carcere per un furto di gioielli. Ne esce appagata e arricchita. L’incontro con due detenute, Roberta (Matilda De Angelis) e Barbara (Elodie) segnerà la sua esistenza e la dialettica con il mondo che la circonda. Goliarda Sapienza è una donna scomoda, ingombrante, ribelle che non subisce le istanze altrui, pur pagandone un prezzo alto (dagli incasellamenti dell’alta borghesia, all’indifferenza della prezzolata editoria). Inizio anni ‘80. Il contesto sociale è caldo. Sullo sfondo gli anni di piombo e il terrorismo, l’eroina e la tossicodipendenza. Realizzando un film di memorie che transitano e alludono, si sedimentano e mettono in discussione, Martone lascia che sia lo sguardo dello spettatore a cogliere, a mappare le coordinate temporali, a muoversi dentro i sentieri della cronaca (politica italiana), che di lì a poco segnerà l’inizio della Seconda Repubblica. È nel rapporto tra il corpo (fisico e spaziale) la chiave del film; nella contrapposizione tra ciò che opprime (la detenzione) e ciò che libera (la speranza, la sororanza). Il carcere, altresì, diviene zona liminale che segna i confini, sfumandoli e arricchendoli di senso: comunità che genera (anche) opportunità, umanità, collettività. Formalmente impeccabile e visivamente sontuoso, la regia di Martone esalta la frammentazione e l’ordine non cronologico e lineare degli eventi che, come un mosaico, poco alla volta svela le tessere del puzzle. Non esiste inquadratura (spazio scenico + corpo attoriale) che non abbia come obiettivo quello di mettere in correlazione queste donne, il loro pubblico e il loro privato, e la natura catartica e vivificante del loro incontro. Il continuo rimando semantico tra il dentro (il carcere, nella sua essenza fisica e simbolica) e il fuori (condizione dell’anima e dello sguardo sulle cose e sulle persone) si fa atto politico e di rivendicazione di un femminile inquieto, militante, mai pago. Dialogo tra il visibile e l’imperscrutabile. Mario Martone offre squarci e sguardi inediti su Roma (lontana dalla tipica rappresentazione cartolinesca). Basti pensare al prefinale nella stazione Termini, non luogo sospeso di partenze e arrivi (che senso del ritmo e della tensione) in cui il pathos e il rigore si fondono; o la sequenza in cui Goliarda ruba i gioielli; o ancora la scena nella toilette della profumeria di Barbara (con relativa cena dentro la stanzetta spoglia interna del locale, che rimanda alle celle anguste di Rebibbia); il momento en plein air (post pasoliniano) in cui tutte insieme fuori dalle mura carcerarie intonano «Sinnò me moro», e le detenute recluse che le affiancano nel canto (ancora una volta la giustapposizione dentro/fuori); l’incipit, lungo il corridoio che conduce Goliarda in carcere, con le sbarre che creano intarsi di ombre e luci. In questo gioco di svelamenti e rispecchiamenti, Martone intreccia un discorso profondo, accorato, di grande potenza espressiva sul femminile. La sorellanza, il materno, la sublimazione erotica. Barbara rivede in Goliarda la madre da cui non si è sentita protetta ed accudita, se ne invaghisce, e in parte (forse) ne “invidia” la forza intellettuale. Mario Martone realizza un film stratificato, madido di prospettive e architetture. Immagini che non chiudono la visione, ma, al contrario la liberano. Il dentro e il fuori, come già detto, costantemente in bilico, sovrapposti e scomposti. Roma è un ventre nero, carnale e misterico. Ma è anche luogo dell’anima, della verità e della gioia che, per Goliarda, è un’arte che si costruisce da sé: senza chiedere il permesso, contestando, contaminandosi.

Fuori è un film magico e mistico. Biografismo libero, che trascende le regole (trappole) dell’agiografia. Tre donne, una torrida estate, una Roma escheriana mai così aerea e voluttuosa, che inghiotte e seduce. Goliarda Sapienza (Valeria Golino) entra in carcere per un furto di gioielli. Ne esce appagata e arricchita. L’incontro con due detenute, Roberta (Matilda De Angelis) e Barbara (Elodie) segnerà la sua esistenza e la dialettica con il mondo che la circonda. Goliarda Sapienza è una donna scomoda, ingombrante, ribelle che non subisce le istanze altrui, pur pagandone un prezzo alto (dagli incasellamenti dell’alta borghesia, all’indifferenza della prezzolata editoria). Inizio anni ‘80. Il contesto sociale è caldo. Sullo sfondo gli anni di piombo e il terrorismo, l’eroina e la tossicodipendenza. Realizzando un film di memorie che transitano e alludono, si sedimentano e mettono in discussione, Martone lascia che sia lo sguardo dello spettatore a cogliere, a mappare le coordinate temporali, a muoversi dentro i sentieri della cronaca (politica italiana), che di lì a poco segnerà l’inizio della Seconda Repubblica. È nel rapporto tra il corpo (fisico e spaziale) la chiave del film; nella contrapposizione tra ciò che opprime (la detenzione) e ciò che libera (la speranza, la sororanza). Il carcere, altresì, diviene zona liminale che segna i confini, sfumandoli e arricchendoli di senso: comunità che genera (anche) opportunità, umanità, collettività. Formalmente impeccabile e visivamente sontuoso, la regia di Martone esalta la frammentazione e l’ordine non cronologico e lineare degli eventi che, come un mosaico, poco alla volta svela le tessere del puzzle. Non esiste inquadratura (spazio scenico + corpo attoriale) che non abbia come obiettivo quello di mettere in correlazione queste donne, il loro pubblico e il loro privato, e la natura catartica e vivificante del loro incontro. Il continuo rimando semantico tra il dentro (il carcere, nella sua essenza fisica e simbolica) e il fuori (condizione dell’anima e dello sguardo sulle cose e sulle persone) si fa atto politico e di rivendicazione di un femminile inquieto, militante, mai pago. Dialogo tra il visibile e l’imperscrutabile. Mario Martone offre squarci e sguardi inediti su Roma (lontana dalla tipica rappresentazione cartolinesca). Basti pensare al prefinale nella stazione Termini, non luogo sospeso di partenze e arrivi (che senso del ritmo e della tensione) in cui il pathos e il rigore si fondono; o la sequenza in cui Goliarda ruba i gioielli; o ancora la scena nella toilette della profumeria di Barbara (con relativa cena dentro la stanzetta spoglia interna del locale, che rimanda alle celle anguste di Rebibbia); il momento en plein air (post pasoliniano) in cui tutte insieme fuori dalle mura carcerarie intonano «Sinnò me moro», e le detenute recluse che le affiancano nel canto (ancora una volta la giustapposizione dentro/fuori); l’incipit, lungo il corridoio che conduce Goliarda in carcere, con le sbarre che creano intarsi di ombre e luci. In questo gioco di svelamenti e rispecchiamenti, Martone intreccia un discorso profondo, accorato, di grande potenza espressiva sul femminile. La sorellanza, il materno, la sublimazione erotica. Barbara rivede in Goliarda la madre da cui non si è sentita protetta ed accudita, se ne invaghisce, e in parte (forse) ne “invidia” la forza intellettuale. Mario Martone realizza un film stratificato, madido di prospettive e architetture. Immagini che non chiudono la visione, ma, al contrario la liberano. Il dentro e il fuori, come già detto, costantemente in bilico, sovrapposti e scomposti. Roma è un ventre nero, carnale e misterico. Ma è anche luogo dell’anima, della verità e della gioia che, per Goliarda, è un’arte che si costruisce da sé: senza chiedere il permesso, contestando, contaminandosi.